散歩びより … 丹生神社、青龍寺

散歩には遠すぎるのでしょうが、用があり静岡から高知県へ行ってきました。そして、前から気になっていた土佐市の丹生神社と青龍寺を回ってきました。丹生について分かったと言うほどではないのですが、いくらか手掛かりがあったのでそのレポートです。

「古代の朱」

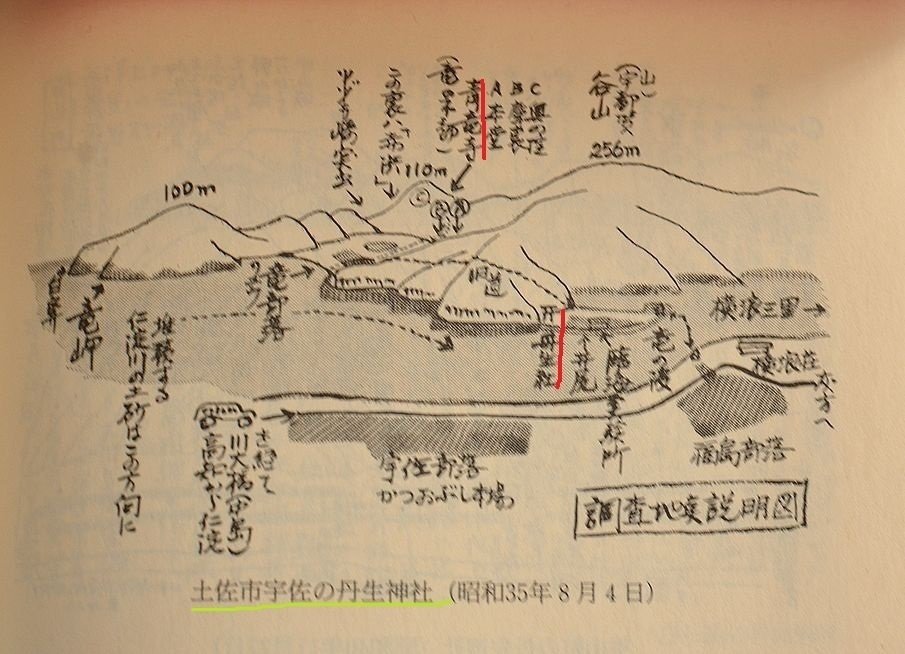

著者は松田壽男、ちくま学芸文庫に収録されています。この本のさし絵に驚いたことが、そもそもの始まりです。

本のページをめくっていると、あれれ自分の知っている場所が、丹生の関連で紹介されてる!青龍寺までは行ったことがあったのですが、すぐそばの丹生神社については名前すら知りませんでした。これは行ってみなきゃと、数年来思っていたのです。

まず丹生神社とは、水銀の産出をつかさどる女神ニフウズメを祀った神社です。全国に丹生神社は160社あり、丹生の呼び方は「にゅう」以外の呼び方も色々あります。日本地図を見ていると、「丹生」やそこから変化した地名があちこちに残っています。(歴史の中では、それなりの事情があるようですが、人名や時に神様の名前まで変わりややこしい。)

「古代の朱」は、歴史に興味のある方にお勧めの名著です。読んでいると、朱(丹生)の産出はかつて一大産業であり地域の経済を支えてきた事、また日本文化のあちこちににその痕跡を残している事が分かってきます。

松田壽男著 ちくま学芸文庫

水銀は毒か薬か

全体を読む方がいいのですが、多くの人にご理解いただきたい点があり抜き書きします。

ところが、古代中国人は水銀を薬用に使っていた。最近の日本人は、水銀を頭から毒物と決めてかかって、水銀と聞くとふるえあがる。これは水銀に有機水銀と無機水銀とが存在することに気づかないからだ。なるほど有機水銀は毒性が強い。(略)

しかし朱砂(無機水銀)は、それ自体を適量に用いると新陳代謝を進める。つまり悪い細胞を殺して、新しい細胞を増やすことになる。そのことが水銀を不老長寿の薬とするゆえんであろう。だから中国ではこれを丹薬と呼んで道士の秘術になっていた。(略)(無機)水銀も適量を越すと毒になる。

水俣病から水銀=猛毒とみなされやすいのですが、必ずしもそうでないことを分かってもらえればと思います。朱砂(無機水銀)の悪い細胞を殺す効用は外用としても使われ、しみそばかすを消す「水銀(伊勢)おしろい」や梅毒を治す薬「軽粉」になりました。そういえば昔のお薬には「~丹」という名前がよくあった気がします。

丹生神社

宇佐の町から全長645mの宇佐大橋を渡ります。50年ほど前までは渡しのあった所で、半島に囲まれた横浪三里という内海と、太平洋に面する宇佐の浜の境にあります。半島の渡し舟の着いていた地域を井尻(いのしり)と呼びます。

渡った橋のたもとに神社はあり、「たんしょう」神社と呼びます。こじんまりしていますが、きれいに掃除され大事にされているようです。

写真を取り損ねましたが奥にあった天照皇大神社は、真新しく美しい作りでした。また、本殿覆い屋に守られた本殿は手の込んだ立派なお社でした。

とはいえ、神社の由来などの碑は見つけられず、周りに人影もなく、まぁ見てきただけのことでした。渡しのあった辺りは人の声も聞こえず、小さな集落でした。

青龍寺

気を取り直し、お寺に向かいます。ここは四国八十八か所のうち三十六番札所 独鈷山 伊舎那院青龍寺。弘法大師が投げた独鈷がこの地に落ちたとする伝承があります。ご本尊は風波を切り静めるとされる波切不動明王で、今でも漁業関係者は出航にあたって乗組員一同でお参りするそうです。

仁王門や本堂や恵果堂などの建物群、また遍路道や山内に置かれた数百体はありそうな石仏や石像から、信仰の厚さが伺えます。住職らしき人はいましたが、参拝者が多く御朱印を書くのに忙しそうで声をかけられませんでした。

所々に立てられている看板には、朱(丹生)に関するものは見つけられませんでした。ただ、その中で気になったのは、井尻(いのしり)八人衆の説明書きでした。寺を建立した弘法大師の従者から八人が残されて、井尻の渡しを任されたと書かれていました。

つい「行けば分かるさ!」方式を私は取りがちです。まぁ、そこの場所の雰囲気をつかめ無駄足でもないのでしょうが、下調べ不足は否めない反省点。(すごく物知りで話好きの人が、そこできっと私を待っていてくれているという虫のいい幻想と、しっかり縁を切るべきでしょうが…)

資料探し…オーテピア高知図書館、土佐市立図書館

やはり図書館には地元の資料が集まっています。参考にしたのは、宇佐町史と土佐市史です。(宇佐町と高岡町などが、1959年合併し土佐市になりました。)

宇佐町史

日中戦争の起きた昭和12年(1937年)発行。今とは活字も違い黄ばみ古書の趣でした。宇佐の町名は、そこに宇佐八幡宮があったから命名されたとか。

〔丹生神社〕

丹生神社の神社帖には以下のように記されている。弘法大使が青龍寺を開基する時、その守り神として高野山麓の丹生大明神を勧進した。そして、(高野山に接する)天野の丹生神社の八人衆に擬して、弘法大師の従者の中から八人が永代の(井尻の)丹生神社の宮仕にされ、八人衆の生活の資として渡守と横浪三里乗り合を渡世とさせた。

〔青龍寺伝説〕

庭にある池は、青龍寺草創期に、八人の天女が降りて来て一夜にして掘ったものである。現在は私有地になっているが、古来怪奇な伝説がある。蟹が池とも呼ばれ、神秘的なことが伝えられ蟹か大鯰が住んでいるという説がある。 そして、明治期には池を埋め立てる計画もあったが、次々と失敗に終わり手の下しようがなく、ただ蓮の花に埋め尽くされている。

土佐市史

こちらは昭和53年(1978年)発行ですが、異なる観点からの話です。

〔回船業〕

宇佐や井尻などの繁栄を支えたのは、諸国の港への廻船があった。嘉永五年(1852年)の調査*によれば、宇佐35隻、井尻15隻で近隣の港を合わせると74隻もの回船があった。*三枚帆掛け船についての調査

海難の危険があっても、上方行きは利潤が大きかった。運んだのは、紙.鰹節.米など。また、帰りの船でろうそくなど。

〔富商中野屋、饂飩屋〕

近世前期より水産業や廻船業などにより発展した宇佐は、1711年には町割りを行うなど都市的な成長をする。そして、藩の用金や救済の寄付を行う中野屋という富商が宇佐の町に現れた。これは対岸の井尻も同様で、交易により財を成した饂飩屋山中という富商が、藩より度々褒賞された。「井尻がだめになっても、饂飩屋はだめにならん」と言われるほどであった。

宇佐町では水産業だけでなく回船業が盛んだったとは驚きでした。

江戸時代には相当な賑わいを見せていたようで、今ではひっそりしている井尻も同様でした。宇佐.井尻から堺や大阪まで行き来していたのです。(対岸まで約400mの井尻の渡しは、ずいぶんと足を延ばしたものです。)

今は想像しにくいのですが、江戸時代までは水運.海運が重要な役割を果たしていたようです。土佐藩では参勤交代が大阪までは海路だった時期もあったそうです。(海難事故があり、急きょ山越えの陸路を整備したとか。)また、ネットからですが、海運の賑わいについての資料を紹介します。

補足 … 高知港(浦戸)の「みなと文化」、廻船

高知の郷土史家、広谷喜十郎の作ですが、高知県の海運史が興味深く書かれています。浦戸は高知の代表的な港ですが、土佐の海運事情をある程度あらわしているとも考えられます。

室町時代には、対明の勘合貿易が行われた。瀬戸内海方面を大内氏と博多商人に制圧されたため、関西の細川氏と堺商人たちは、土佐沖に南海路を設定し、土佐の浦戸、薩摩の坊津などを貿易船の寄港地として利用した。

この頃に日本最古の海事法である「廻船大法(廻船式目)」が、土佐、摂津、薩摩の三人を代表としてまとめられた。これにより浦戸港が我が国の南海航路の寄港地として大きな役割を果たしていたことが理解できる。

この繁栄を裏付けるように、高知市の東久万(浦戸港から北奥の地域)で室町期前半と推定される常滑焼の大甕が出土し、中国銭55種類7万枚が中から

発見された。なお、この時期には高知県下の海岸線で、愛知県常滑の焼き物が良く出土している。

そういえば、須崎(宇佐の隣の港)に慶派の仏像が数多く残されており、不思議でした。「煩わしいことがある瀬戸内海の航路を避けて、土佐沖を通り須崎に荷を揚げる船もあり、豊かで優れた文化もあった。」と、これらの仏像を撮った写真家から聞いたことがあります。その時は半信半疑でしたが、それにしても、昔の人は帆掛け船で縦横無尽に海を巡っていたのでしょうか…

廻 船(回 船)

よく耳にするわりには分かってない廻船について、良い資料を見つけたので補足します。

廻船(回船)とは、国内の定期航路で、鎖国時代に未曽有の発展を遂げました。それまでは荷主である商人自ら船を所有し危険のある運行しなければなりませんでした。けれど、廻船の登場で、商人たちは運賃を支払えば、どこへでも品物を運ぶことができるようになりました。荷主と海運業の分離がこの時代にすでに始まっており、これは世界で最も早い時期に当たります。(有名なのは北前船ですが、多様な航路の回船も活躍していました。)

想像してみよう

話は「丹生」からズレてきたようですが、少しまとめてみましょう。その前に、「丹生の研究」松田壽男著(早稲田大学出版)の本に触れていきたいと思います。残念ながら手元になく読んでもいないので、引用の引用という形です。

「広谷喜十郎の歴史散歩 122」を引用した、「南国土佐へ来てみいや」というブログの2016年2月の記事「丹生神社ー(略)」から。

「丹生の研究」

青龍寺の奥の院の付近から、朱(丹生)が検出されたと、松田氏は報告している。

そして、井の尻八人衆は、丹生神社に奉仕し舟渡の特権を与えられていた。彼らは朱の採掘にも参加していた可能性が高いと、松田氏は述べている。

青龍寺

「丹生の研究」早く読みたかったなぁ、というのが正直な感想です。けれども、ナゾは残ります。青龍寺の創建は815年とされますが、その頃から朱は掘られていたのでしょうか?また、いつ頃まで続いたのでしょう?(この本には書かれているのでしょうか?)

弘法大師は朱(丹生)などの鉱物を求めて、全国を探し歩いたという伝承は有名です。(近くの天文台でもそんな話を聞きました。)819年に高野山金剛峰寺が開かれていますが、密教では朱塗りの建築が多いこともありますが、建設の資金集めとして朱を探していたのかもしれません。

また、蟹が池が気になります。関連する本を読んでいた時、丹生の採掘で竪堀りして地下水脈にあたってしまい、出てくる水をうまく抜けず捨て置かれることになった、と書いてありました。そばには赤浜という朱砂の堆積した場所もあったので、蟹が池あたりで朱を掘っていてもおかしくないと思います。

もし蟹が池が竪堀りの採掘跡地なら、不気味な伝説により人が遠ざけられていたこと、明治になり埋め立てようとしても失敗続きだったことの説明が付くような気がします。私も見ましたが、池一面の蓮の下には何かヒミツが隠されていたのか…

そういえば、伊勢(水銀)おしろいを生産していた三重県松坂市の射和の周辺でも、奈良市でも、多くの池が地図で確認できます。海に近く低地であるとか盆地であるとかの単なる地形的な原因かもしれませんが、もしかしたらと私の妄想はふくらみます。

井尻八人衆

井尻八人衆は、青龍寺の行事にも参加すると定められていたようです。丹生神社の起こりからしてもそうなるでしょう。そして、「丹生の研究」によれば、彼らが朱の採掘にも参加していた可能性が高いということです。

では、彼らは掘った朱をどうしたのでしょう。流通できなければ利益は生まれませんが、近場では限界があります。その集積地や消費地と交易していたのだろうと考えられます。そして、それは井尻の回船業者の活躍により、担われたのではないでしょうか?室町時代に南海路が整備されたましたが、その前から小規模の海運は行われていたようです。むしろ、交易できる海路があればこそ、井尻で朱を採掘していたのかもしれません。

南海路の交易記録までは、私は目配りできません。けれど、いつか専門家の研究が進めば、井尻八人衆の目覚ましい姿が見えてくるかもしれません。

伊勢神宮神官?

終わりに雲つかむような話。10年ほど前に宇佐の人から聞きました。「中野屋はもともと伊勢神宮の神官で、長宗我部元親に呼ばれて土佐に来た。」伊勢も朱(丹生)とは深いかかわりのある地です。

では、どんな理由からでしょう?一つには伊勢神宮の神官を招き自分の権威付けにするため、もう一つは四国統一を目指す元親は戦費のために丹生を掘りたかった。まぁ、どちらもあり得ない話ではありませんが、資料も伝承もありません。(宇佐の人は冗談好きなのか?)

長いだけの話にお付き合いいただき、有難うございました。けれど、丹生だけではなく江戸以前の社会への興味が、私には広がりました。

そして、今回の旅の印象は、10月中旬なのに高知の空は濃く青かった。