宇宙技術をいかにして生活に溶け込ませるか 北欧デンマークに学ぶ、オープンな社会実装プロセス

宇宙ビジネスの広がりにともなって、日常生活における「宇宙の利活用」が本格化することが予想されます。それによって生まれたインフラやテクノロジーを日常生活に浸透させていくためには、どういったプロセスが必要になるのでしょうか。

IT技術とテクノロジーの社会実装における成功例として注目されているのが、北欧・デンマークのスマートシティの事例です。ロスキレ大学准教授で北欧研究所の代表・安岡美佳さんは、デンマークによる技術実装の様子を、とても「さりげない」ものと表現します。

デンマークをはじめとした北欧諸国は、どのようなプロセスを経てテクノロジーの社会実装を進めていったのでしょうか。「技術の社会実装」において大切なプロセスのあり方について、安岡さんにお話を伺いました。

安岡 美佳(やすおか・みか)

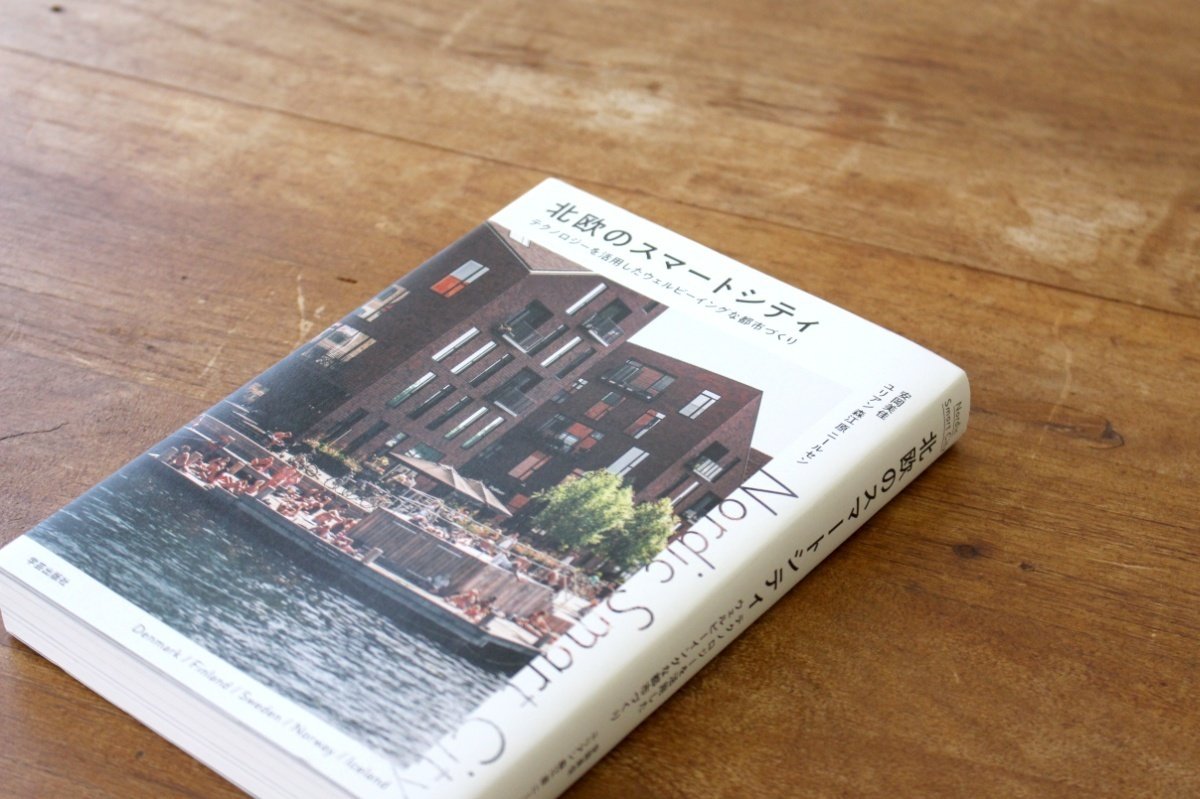

北欧研究所代表、ロスキレ大学准教授。 コペンハーゲンIT大学助教授、デンマーク工科大学リサーチアソシエイツ等を経て現職。2005年に北欧に移住。専門はユーザーセンターデザイン、デザインイノベーションの共創手法、AI・ロボットを含めたITの社会実装など。2000年代からデジタルシティの研究に取り組む。著書に、2022年には『北欧のスマートシティ テクノロジーを活用したウェルビーイングな都市づくり』(共著、2022年)。

日常生活に溶け込んだデンマークのスマートシティ

——北欧では、都市のスマートシティ化が進んでいると聞きました。安岡さんがお住まいのデンマークでは、生活の中でデジタル技術やテクノロジーがどのように用いられているのでしょうか?

私が北欧のスマートシティで最も特徴的だと感じるのは、「テクノロジーが、目に見えない」ところです。日常の中で気にならないくらい、デジタルが生活に溶け込んでいるんです。

導入し始めたころは意識されていましたし、どう使えばいいか戸惑った部分がありながらも使っていたと思いますが、そこから10数年経ち、苦労していたことも忘れるくらいに生活に身近な存在になっています。それを可能にしているのは、データやデジタルの基盤がきちんと整備されているからでしょう。

——日本とはどのような点が違うのでしょうか。

デジタルが生活に欠かせないのは同じでも、日本はよりエンターテイメントに近い領域で活用されている印象を受けます。民間企業が技術開発を行った、不可欠ではないものの、「生活をさらに豊かにする」分野でのデジタル活用ですね。

一方デンマークでは、日常生活のなかで「必ずなくてはならない部分」を中心にデジタルの活用が進められています。技術開発を公共が先導した結果、まさしく社会基盤やインフラとして整えられてきたといえるでしょう。

例えば医療、教育、社会保障も国が管轄していて、教育で考えてみると、デンマークでは学校の9割ぐらいが公立です。同じようにデジタルも日常生活で全ての人がアクセスできる形になっており、それらがスマートに動いているのがデンマークの特徴だと思います。

——デンマークは福祉国家なので、デジタル基盤もインフラとしての側面が強い、ということですね。

例えばデンマークは、日本のマイナンバーにあたるCPR(個人番号)が導入されています。そして、個人番号をデジタル環境で使う仕組みのeID(※)を通じてデジタル上で私が私である証明をできる環境が整っているため、給付金・補助金の申請や、これまでの診察記録の閲覧をひとつのWebサイト上で行うことができます。インフラとしてデジタルの基盤が整っている状態は、「それを活用したビジネスを立ち上げやすい」という大きなメリットもあるんです。

一方日本は、デジタルの活用基盤の構築は「企業ごと」に行われている印象です。個人情報があちこちに分散されて管理されていることが、デンマークのように大規模な活用戦略を立てられない理由かな、と。

※ デンマークにおける「インターネット上で使用できる本人認証の仕組み」は定期的にアップデートが行われている。DanID(第1世代、2003年〜)、NemID(第2世代、2010年〜)、MitID(第3世代、2021年〜)と機能刷新のたびに名称が変更されているが、この記事内ではそれらを「デジタル認証システム」として、「eID」と統一して記載

パンデミック下でその真価が問われたデジタル基盤

——インフラとしてのデジタル基盤が整っていることで、実際にどういったことが可能となったのでしょうか。

デンマークのデジタル化でキーとなるのは、先程のeIDと、政府と国民をつなぐコミュニケーションチャネルである「デジタルポスト」です。デジタルポストとはシンプルにいうと自治体や政府からの連絡に用いる電子私書箱で、税金のお知らせや子供の学校の連絡、病院からの血液検査結果などが届くシステムです。

(引用:https://global.e-boks.com/)

2020年に新型コロナウイルスのパンデミックが起きたとき、デンマーク政府はデジタルポストを通じて国民全員に情報発信をしていました。2014年に仕組みが立ち上げられてから5年ほど、市民も使い方に慣れていた状態だったので、正確で信頼性の高い情報をタイムリーに発信することができました。

またコロナ禍では、ワクチン接種や感染時の対処法など、パンデミック下で必要な情報も国による医療健康サイトに集約されていました。このサイトはデンマーク国民なら誰でも知っているもので、デジタル基盤が情報発信に寄与した出来事だったと思います。

——政府と市民が直接アクセスできる環境を整えていたことで、コロナ禍の混乱も抑えられたのですね。

そうですね。デジタル基盤は、ワクチン接種でも大きな効果を発揮しました。

デンマークでは2021年2月からワクチン接種が始まったのですが、まず注目すべきは、接種準備期間のかなり早い段階で、ワクチン接種計画がきちんと立案できていたことです。

個人番号を活用し高齢者施設の入居者数や医療従事者の人数、持病を持つ人など、早急にワクチン接種を受けるべき人についてデータから把握できていたからこそ、早い段階からしっかりとしたプランを立てられたのだと思います。

さらに象徴的なのが、世代ごとのワクチン接種スケジュールが途中で変更された点でした。

デンマークでは、国民のコロナウイルスの感染歴やワクチンの接種記録はすべて個人番号で一元管理しており、その情報をリアルタイムで分析・モニタリングしていました。その結果判明したのが、10代から20代でクラスターが頻発していることです。

よく考えたら、感染リスクが高い時期でも若い世代の人は友達にも会いたいし、遊びにも行きたいですよね。そこで政府は、年代順に接種を進めていく当初の計画を一部変更。10代から20代の接種を早めるよう、計画が見直されたんです。

——リアルタイムでのデータ収集や分析により、温かみのある対応が実現できたのですね。

ワクチン接種の予約もスムーズでしたし、接種後すぐに接種証明が出されたので、それを持って夏のバカンス休暇に行く、ということもすぐにできました。ヨーロッパはバカンス休暇で経済活動が活発化するので、接種計画もそれに間に合うスケジュールで組まれていたんです。

こうした基盤の整備は、一朝一夕では実現するものではありません。小さな技術の積み重ねで、少しずつ社会に浸透しながら、20年近くを費やして整えられてきたのです。そしてコロナ禍のような大きな事象が起きた時にその真価を発揮したといえるのではないでしょうか。

「社会の中で議論を醸成する」プロセスで、電子政府を実現

——デンマークの電子政府政策は先進的ですが、なぜそのような環境を整備できたのでしょうか。

デンマークで電子政府政策が始まったのは2001年で、日本も同じ年に始まっていました。ところがこの23年間の間に大きく差が開いてしまった、というのが実際のところです(※)。

当時の日本では住基ネットの普及が模索されましたが、立ち消えになっています。デンマークでも電子政府に対する反対はあったものの、うまく行かなかった反省を踏まえ、積み重ねていった結果、少しずつ理解されていったのです。

※ 2001年、日本では「e-Japan戦略」が策定。高速インターネット環境の整備などと一緒に、「電子政府の早期実現」のプランが提示されている

——デンマークでは、「国民の理解を得ながら、積み重ねていく」プロセスがあった、と。

社会の中で議論を醸成させて、正確な情報を伝え続ける努力を政府も怠らなかったのだと思います。

例えばコロナ接触管理アプリ「COCOA」が日本では導入されましたが、デンマークでも接触アプリ「Smitte|stop(スミットストップ)」という同じ仕組みのものが導入されていました。接触管理アプリは、デンマークでもはじめ受け入れられず反発がありました。

そこで政府は、市民に向けて彼らの不安を解消するような働きかけをはじめました。「個人の場所の特定につながるのではないか」といった不安に対して、技術的にそうでないことを説明する、といった取り組みですね。結果、1年後には7割の市民が使うようになっています。

——議論を続け情報を伝える努力を続けたことが大きな要因かもしれませんね。

そうですね。よく日本では「失敗を許さない文化」があると言われます。一方デンマークでは「人間はミスをするし、システムだって落ちることがある、でも失敗から学んで改善する」という姿勢が根付いているように感じます。

もちろん国民性もあるのかもしれませんが、失敗に寛容な環境を作ることは日本でも変わらず重要ではないでしょうか。

日本でも、かつてはイノベーティブな企業が生まれた時代もありました。今でも、局所的な場所では、こうした環境が育まれています。社会の中のさまざまな立場の人がつながり、協力し合える仕組み作りは、日本がデンマークから学べる要素かもしれません。

共創型の社会実装の場である「リビングラボ」とは

——安岡さんの著書では、デンマークにおける「参加型デザイン」の手法として「リビングラボ」が紹介されていました。多くの人が関わりながら社会的なイノベーションを生み出す手段とのことですが、具体的にはどのような取り組みなのでしょうか。

リビングラボ(Living Lab)は、「日常生活の中の実験室」を意味し、多様なステークホルダーが集い、社会に新しい価値を生み出す仕組みを指します。

リビングラボは、イノベーションのためのアプローチとして、デザインやサービス開発などにおいて「作る側」「使う側」を隔てず、課題発見の段階から当事者、すなわち消費者を巻き込んで行う開発の手段です。

——使い手を含めた様々な人の視点を取り込んで社会をデザインしていく手法、ということですね。具体的には、どういったプロセスで行われているのでしょう。

例えば企業が高齢者向けのデータを活用したサービスを作りたいとします。そうなったら、コンセプト立案の段階から実際に高齢者の方に参加してもらい、一緒にアイデアを作っていきます。

もちろん彼らだけでなく、高齢者の支援に関心のある研究者や、そうした取り組みに協力的な自治体の方なども巻き込んで、どういう未来を作っていきたいかをみんなで一緒に考えていくのです。

いわゆる実証実験やユーザビリティテストと違うのは、「できあがったものを使ってもらって、感想を聞く」のではなく、「作りはじめる前に、意見を聞く」ということです。「サービスは使ってもらわなければ仕方がない」「使う人たちのことを見ながら解決していく」という意識が強いのも、デンマークの研究・開発者ならではかもしれませんね。

——利用者の立場からニーズを共有することが重要、ということですね。

リビングラボでは共創のプロセスが重視されています。

例えば40代のITエンジニアが、80代の人たちのことをほんとうの意味で理解して、サービスを作るのは難しいですよね。そこで本人たちのニーズは、本人たちに一緒に考えてもらう。そこで生まれたアイデアを形にすることが、企業や研究者に求められているのかもしれません。

例えば、デンマークでシニアの間でスマートフォンが広がった理由の1つが、「孫にお小遣いあげたいから」だと言われています。デジタル決済のサービスが出始めて若い世代が現金を持ち歩かなくなった。だからお小遣いも現金でなくデジタルの少額決済でほしいと。そういわれたおじいちゃん、おばあちゃんがスマートフォンを使い始めたそうです。

新しいテクノロジーに対して警戒感を抱いている人でも、その元となるアイデアに自分が関わり、自分ごととして使って慣れるうちに、そのマインドが変化していきますよね。

リビングラボに取り組むことで、参加者はプロジェクトに対する当事者意識が芽生えるだけでなく、変化をポジティブなこととして受け入れられる。一方企業はユーザーと交流できる、公共機関は公的課題の解決にアプローチできるなど、さまざまな効果が期待できます。

当事者が何らかの思いを持って集まり、一緒に良いものを作っていこうとするところがリビングラボの特徴なのです。

デンマークでは、なぜリビングラボが発展したのか

——リビングラボのような参加型デザインは、どのような経緯で始まったのでしょうか。

デンマークでは1960年代後半から70年代にかけて、オフィスの自動化やコンピュータ化が進んだ時期がありました。その際、トップダウンでシステムを導入したことで、使う側の従業員から「使い勝手が悪い」「仕事がなくなるのでは」といった反発が出てきたのです。

そこでコンピュータサイエンティストたちが、利用者が本当に欲しいものは何かを一緒に議論する場を設けるようになりました。それが北欧の参加型デザインの始まりと言われています。

その後1990年代になると、大学のコンピュータサイエンスの授業でも参加型デザインが教えられるようになりました。

システムを導入する前に、人や組織の状況、受け入れ態勢を調べることで、「使ってもらう」ための方法を考えよう、といった趣旨ですね。この教育を受けた人材が企業や行政のIT部門に入ることで、参加型の開発マインドが広がっていったのです。

もちろんいろんな人に集まってもらってディスカッションするのは、遠回りにも思えるかもしれない。しかしそれができあがった時には、さまざまな人たちの合意が取れているし、みんなが「これいいよね」と思ってくれるアンバサダーになっている。そういう意味では意外に近道かもしれないですね。

——リビングラボを進めていく過程では、作る人と使う人を引き合わせることなど、「場を作る」力が重要なように感じます。

そうですね。やはり行政や企業、市民など、さまざまな人たちをつなげ、巻き込む力が重要です。実際にリビングラボを主催するにあたって、参加者を集める役割を担うデザインコンサルティング会社があるほか、行政のイノベーション部門には専門職の方がハブになることもあります。

実施中は、利用者の本人たちも考えていないようなニーズを引き出し、それを可視化して場で共有するファシリテーションやデザインのスキルも必要でしょう。参加者を集める際も、オープンな募集だけだと同じ顔ぶれになりがちなので、あえてランダムに声をかけるなどの工夫をしているようです。

議論をオープンにする取り組みは企業や自治体でも始められる

——宇宙の利活用が広がることで、人工衛星や宇宙ビジネスに由来したテクノロジーの社会実装が期待されています。そこで、参加型デザインのような取り組みを日本で行うためには、どういった手続きが必要だと思いますか?

日本とデンマークでは社会的背景も国家の規模も全く違います。そのなかでデンマークの事例はマイルストーンにはなるかもしれませんが、日本の文脈に即したあり方が求められるでしょう。

例えばデンマークでは、公的機関が企業以上の資本力を持っています。そのため企業は、「自前のサービスを公共機関に卸せば、大きな利益を生まれる」ことを知っています。福祉国家ということもあり、社会的に「国と関わり、環境を良くする」意識が高いのです。

スマートシティがこれだけ普及したことも、福祉国家を維持するという基本的な認識が市民の中で一致していたからだと思います。高齢化や人口減少の中で「福祉国家を維持するためには、業務効率化とリソースの適切な配分が不可欠」という危機感を、社会全体で共有している。その意識を醸成する教育や啓発を、政府も積極的に行ってきたことも大きいのではないでしょうか。

日本でこれを行うのであれば、国や自治体と同様に、企業ができることもとても多いのではと思っています。数千万人の顧客基盤を持つ企業であれば、それだけでデンマークと同規模なんですよ。デンマークのように全国レベルで浸透させるのは難しくても、1つの企業や自治体からはじめて、日本独自の「オープンな議論を行うプロセス」や「テクノロジーの社会実装の仕組み」を見つけられるのが理想かなと思っています。

企画・制作:IISEソートリーダシップ「宇宙」担当チーム

文:水口幹之 取材:伊藤 駿 編集:ノオト