「大事なことは舞台を降りて言ってよ」〜〜露崎まひる小論〜〜

1.はじめに

先日配信開始された『Star Darling』に私を含む多くのファンが衝撃を受けた。中でも注目に値するのは、露崎まひるの唯一のソロパート「ねぇ 大事なことは舞台を降りて言ってよ」である。これは表面的には、劇場版における大きな結論の一つである『私たちはもう舞台の上』と矛盾しているように見えるかもしれない。実際、「舞台を降りる」と言うことが明示的に示されたのは少なくとも私の把握している限りでは初めてで、「舞台の上」での振る舞いにこだわってきたスタァライトシリーズにおいて異質であると考えられる。

しかし、入念に見てみると、この歌詞は劇場版の内容と矛盾するものではなく、むしろ劇場版のテーマと軌を一にしていることがわかる。そうした読解において重要なのが、この歌詞を歌い上げる露崎まひるである。本稿では、劇場版において示される舞台観を整理したのちにまひるのキャラクター造形を分析する。そしてそれを踏まえて、先にあげた歌詞に対する考察を加え、この歌詞がまひるのソロパートとして当てられていることについて考える。

(本編が公開される前にオープニングについての考察をすることはあまり妥当ではないかもしれない。しかしそれでも、初めて聴いた時の衝撃を留めておくために、備忘録も兼ねて本稿を残す。)

2.「舞台」概念を拡大する者としてのまひる

以下の記事において整理したように、劇場版においては、脱構築に基づく平等化が行われていた。

ここから示唆されるのは、舞台というのは、演劇が行われるまさにその場所に限るわけではない、ということである。我々は常にすでに舞台少女なのであり、我々が行為する場所はどこであっても「舞台」となりうる。その意味で、「世界は私たちの大きな舞台」なのであり、「私たちはもう舞台の上」なのである。逆に言えば、この意味での舞台でない場所は世界に存在しないし、私たちが舞台の上にいないこともありえないのである。

二つの「舞台」概念の混乱を避けるため、本稿では、「演劇が行われるまさにその場所」という意味での舞台のことを「狭義の舞台」、「私たちが行為する場所」であり「世界のあらゆる場所」という意味での舞台のことを「広義の舞台」と呼び分けることとする。

かくして、劇場版では「舞台」概念の拡大が果たされたわけであるが、狭義の舞台から広義の舞台への拡大の中で大きな役割を果たしていたのが、露崎まひるである。というのも、まひるは、複数の描写を通して、演劇における演技(=狭義の舞台上での行為)と日常における営み(=広義の舞台上での行為)とが紙一重である、ということを体現しているからである。

それが最も顕著に表れているのが、劇場版における「競演のレヴュー」である。華恋の居場所を求めるひかりに対してまひるは、「大嫌いだった、神楽ひかり、あなたが」「もっと本物の台詞を」と迫る。これらはレヴューの後半で「演じていた」と明かされるわけであるが、この中に本心が全く含まれていなかったわけではないだろう。華恋を「奪っ」たのに留まらず「逃げた」ひかりを憎く思っていたことは事実であっただろうし、それを発露させる機会であったのだろう。

逆に考えると日常生活においては、その憎悪を隠して生活していることになり、むしろ日常生活においてこそ「演技」していることになりはしないか。こうして、「日常」と「演技」の境界は曖昧になる。そしてそうした曖昧さによってこそ、ひかりが「怖かったから華恋から逃げた」という本心を吐露することが可能になったのであろう。

まひるの境界性を示すもう一つの印象的なシーンは、舞台#3におけるレヴュー「夢見草」である。入学時の「演技」の隙をついてななに「腹パン」を食らわせたまひるは、「ぶつけてよ、私に本音をもっともっと!」と求める。実際、「演じ」られた心境や行為は、入学時のまひるの「本音」であっただろう。「本音」を交えた行為が「演技」と名指され、その中で「本音」が求められることによって、両者の境界は曖昧になっていく。両者がはっきりと区別できないものであることが示されていく。

そして最後に、全体を通して、まひるの演技の特徴は「自然体の演技」であるだろう。TV版5話の「嫉妬のレヴュー」においても、「大袈裟でありながら日常でもありそう」という境界的なイメージが感じられる。「競演のレヴュー」においてもそうである。狭義の舞台の上にいてもいなくても、まひるの言動は常に「本音」であり、同時に常に「演技」なのである。

3.「2×4+1」の「+1」と「三角関係」

「本音」と「演技」の曖昧性という特徴をまひるが持ちえたのは、まひるの特殊な立ち位置にも由来してる。それを捉えるのに重要な視点が、以下のツイートである。

おれは本当に露崎まひるさんが大好き 2人組のカップリングが重大な意味を成すスタァライトという作品で、「9÷2=4あまり1」の「あまり1」になることを自ら選んで、劇場版で唯一たった一人でレヴューを終えた一人の舞台少女の生き様 何回観ても号泣する おれにとってのレヴュースタァライトの根幹

まひるは、4組の「カップリング」の外部にある。したがって、成長する過程で(=自らを再生産する過程で)向き合わねばならなかったのは、他でもない自分自身であったと考えることができる。そうして自分と向き合う中で、「どれが本音でどれが演技かわからない」状況を経験し、それを誤魔化さずまっすぐに受け止めて抱え込んだまま、それでも「舞台で生きていく」と決めたのだろう。だからこそ「演技」とも「本音」とも異なるような「自然体な演技」が可能になっているのではないか。

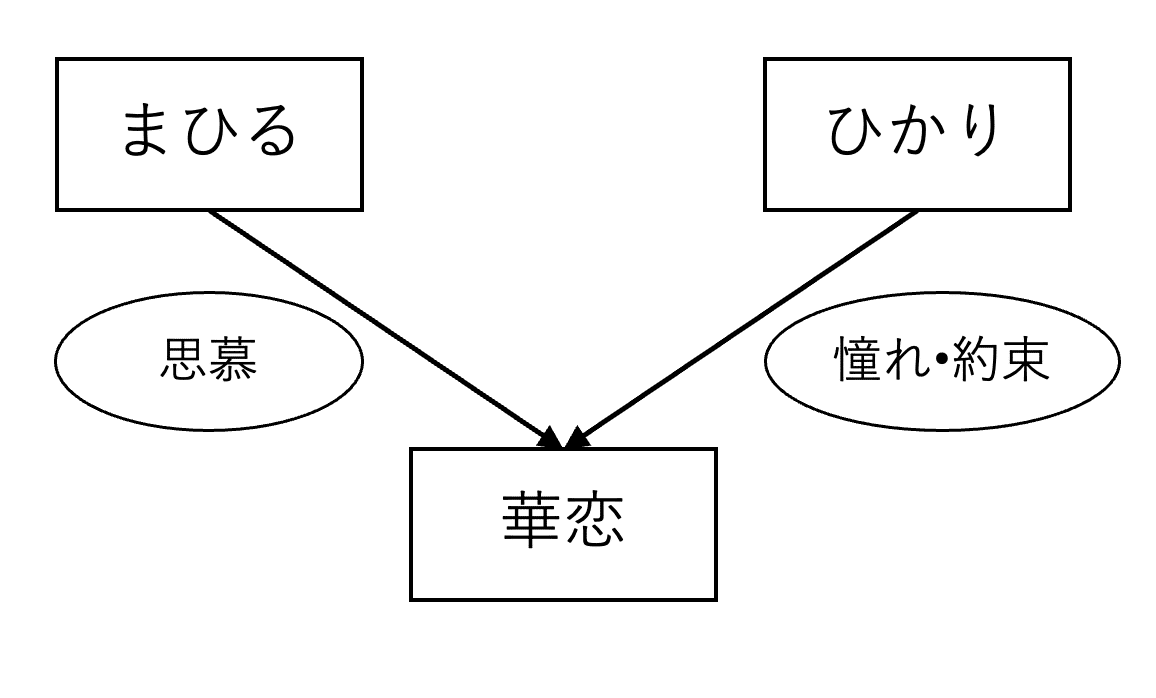

しかし、まひるは完全に独立していたわけではない。他の「カップリング」と同様に、まひるも他者との関係で自己を形成してきた側面がある。いわゆる「かれひかまひ」の関係である。この複雑な三角関係は、まひるとひかりがそれぞれ、華恋を欲望するところから始まる(図1)。まひるは華恋に対する思慕から、ひかりは憧れと約束から、華恋を求めるようになる。すると、ひかりとまひるの両者は、華恋を欲望しているという共通点に基づいて、友情を深めるようになる(図2)。しかしそうした三角関係を行なっていくうちに、まひるをめぐる二つの関係が、不可分にひかりと華恋の強固な結びつきと紐づいていることが意識されるようになり(図3)、そのことによってまひるは、三角形を構成しつつそこから排除されている存在になるのである。

三角関係を構成しつつ疎外される

そしてそうであるからこそ、ひかりと華恋との結びつきとの関係を意識しつつ自分と向き合うことが可能になったのではないか。「本音」と「演技」の曖昧性に向き合うことが可能になったのではないか。

4.「ねぇ 大事なことは舞台を降りて言ってよ」

一方で、三角形の残り二つの頂点であるひかりと華恋は、「役として」しか対話していなかった。「舞台の上では向かい合おうね」に象徴されるように(狭義の)舞台上でならなんでもできるという態度をとりつつ、その内実は「舞台の上では 役名で呼ばなきゃ 振り返らないよ」に象徴されるように常に「役」の皮をかぶってしか対峙できていなかった。それはある時には「フローラとクレール」であり、ある時には「サルバトーレとアレハンドロ」であり、またある時には「幼い日に約束を交わし再会した二人」であっただろう。しかしそれは「役」を演じていたに過ぎない。正面から向き合うことから「逃げて」いたのである。

それは、問題となる「大事なことは舞台を降りて言ってよ」という歌詞の直前でも示唆されている。(狭義の)舞台の上というのは、「登れば嘘が本当に、降りた途端幻に」なる場所であり、「目の前を塗り替える」空間であるとされていたのである。それを受けての「大事なことは舞台を降りて言ってよ」である。それはすなわち、「役」に頼らず本音を晒せ!という意味であると同時に、その「本音」なるものも純粋なものでありえず「演技」と混ざり合っていることを、正面から受け止めよ!という含意でもある。

この歌詞は、まひるにしか歌えない。二人の関係を意識しながら一人で自らと向き合い、「本音」と「演技」の間のままならなさに正面から対峙し、その曖昧さ/不安定さを丸ごと受け入れて、「(狭義の)舞台で生きていく」という覚悟を「決めた」まひるだからこそ、「役」に「逃げ」ようとするひかり(や華恋)の姿勢を見てとることができ(「嘘をことごとく暴」くことができ)、「大事なことは舞台を降りて言ってよ」という、一見するとこれまでと矛盾するようなメッセージを発することができたのである。

こう考えると、「私たちはもう舞台の上」とは全く矛盾していないことがわかる。「舞台の上」の「舞台」というのは、第1節で確認した通り広義の舞台であるのに対し、本節で見たとおり「舞台を降りて」の「舞台」は狭義の舞台である(そもそも広義の舞台からは降りることができない)。

そして最後に、これが「楽曲」の内部にあることを考えたい。というのも、多くの人に注目されるという点である種の(狭義の)舞台でありうるからである。また、今後(狭義の)舞台の上で披露されることもあるかもしれない。そう考えた時に、この歌詞は自己矛盾的な響きを持つようになる。「狭義の舞台の上で行われていることは全て「演技」であるのだから、大事なこと=「本音」はそこから降りて言うべきである」という主張自体が、(狭義の)舞台の上で発されている限り、「演技」であるからである。

こうした自己矛盾的な主張が成立しうるのも、まひるだからこそだろう。批判の対象であるひかり(と華恋)は、「演技」と「本音」を(無意識的かもしれないが)明確に区別し、「演技」であることを理由に「役」に「逃げ」ていた。他方まひるは両者を明確に区別していないからこそ、「演技」でありかつ「本音」であるセリフとして、「大事なことは舞台を降りて言って」という主張がなしうるのである。両者が曖昧だからこそ、ひかり(と華恋)を再生産へと導くことができるのである。

(完全な余談として、劇場版において「華恋とまひるの会話がない」ことをこの歌詞と結びつけることができる。すなわち、華恋との対話は、本当に「大事なこと」であるから、スクリーン上ではないところで=舞台を降りたところで伝えたのかもしれない。)

5.おわりに

本稿では、『Star Darling』におけるまひるのソロパートの歌詞を切り口に、露崎まひるというキャラクターのあり方を考察した。

大切な二人の関係を見ながら自己と向き合い、「舞台で生きていく」ことを「決めた」まひるではあったが、競演のレヴューの中で「今もまだ怖い」と吐露している。それは、全くの「本音」ではなかったかもしれない。ひかりを励ますための「演技」が含まれていたかもしれない。それでも、幾分かの「本音」は含まれていたのだろう。「大切な人を笑顔にできるように温かいスタァになりたい」と夢見ていた少女に、「みんなを笑顔にするスタァに、なります」と言わしめたその「覚悟」を、そしてその「覚悟」に至った彼女の全ての過程を、私は心から祝福したい。

(記事に関して、思うところや新たな着想などあれば遠慮なく筆者(@nebou_June)にお聞かせください。)