【第334回】「最近野菜が高い」に根拠はあるか? ハクサイ/レタス/キュウリ/ピーマン

生鮮食品は生産と需要のバランスで価格が決まる仕組みなのに、なぜか野菜相場は高止まり傾向が続いている。「野菜よお前もか!」というところだろう。ただし、5月に入ると多くの品目で安くなっており、今後の夏秋野菜の作柄も悪くない。これまでの高値は主に関東産地の作柄が悪かったからだが、ではなぜ悪かったのか。極端な寒暖差や少雨に加え、昨年の猛暑の影響を指摘する向きがあるが、まだ定説はない。

.※4グラフとも東京都中央卸売市場の統計データをもとに作図

ハクサイ/小売はまだ平年より3割高、6月以降は緩和か

【概況】ハクサイの小売店販売価格は、5月上旬現在で4月に比べ82%と2割近く安くなったが、平年(過去5年の平均値)比では128%。都市別にみると、前月比が65%程度まで下がっている仙台市、札幌市は本番を迎える秋冬野菜産地の地元だからか。また、平年比が161%と極端なのは大阪市だ。4~5月のハクサイは加工業務用が中心なのだが、小売店が無理して品揃えしようとすると、どうしても高くなってしまう時期なのかもしれない。

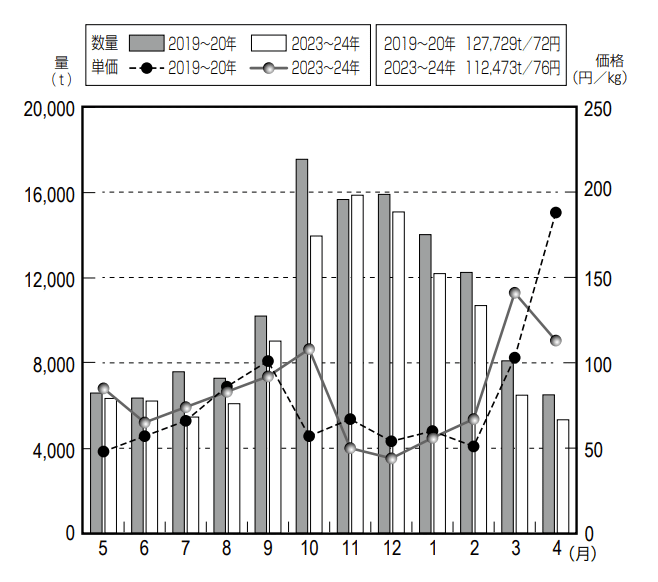

【背景】こうした小売の販売価格の推移は、卸売市場の相場の流れと無関係ではない。そこで単年で平年を代表しうる、東京市場の19~20年と、直近の23~24年を対比してみよう。この4年で数量は88%、価格は106%になった。12%減ったら6%高くなって“相場の揺れ”の範囲を超え、入荷量と相場が連動している。言い方を変えれば「需要が底堅い」ということになり、その背景にはコロナ期に、鍋物などハクサイの家庭需要が定着したことがありそうだ。

【今後の推移】昨年来、「野菜類があまり安くなる時がなく、高値が続いている」と買物客が感じている。ハクサイはその筆頭格だ。冒頭で説明したように、野菜にとって栽培環境におけるマイナス要因が運悪く重なったからだろう。ハクサイの年間での入荷ピークは10~1月くらいで、とくに3月以降はピーク時の半分以下になり、卸売単価も3倍くらいまで高くなる。すでに5月は値下がりした。6月以降も高値は緩和されるだろう。夏秋野菜の産地情報によると作柄良好だという。

レタス/夏場には明確に増加、消費者は“値ごろ感”に敏感

【概況】レタスの5月上旬の小売価格は前月比85%と結構安くなったが、平年比は132%で、まだまだ「安くなったな~」という実感はない。消費者が「ようやく販売価格が落ち着いた」と感じられるのは、仙台市の4月比68%・平年比101%、名古屋市の4月比69%・平年比113%といったところ。広島市にいたっては4月比が118%とさらに高くなり、平年比は167%に。西の代表産地・香川県産が終盤を迎えていることと無関係ではなさそう。

【背景】同時期の入荷と相場の流れを東京市場でみると、この4年間で数量96%、単価107%で、ほぼ“入荷の揺れ・相場の揺れ”の範囲内。今年4月までの1年間の特徴は、4年前と比べると需要期である6~9月の入荷が増え、10~3月の入荷が減っている。需要期の夏場を中心とした時期に、入荷が増えても単価が崩れないということは、夏場需要は結構懐が深く、値ごろにはまれば需要はさらに厚くなる可能性があるということだ。これからの東北産地の夏秋野菜に期待したい。

【今後の推移】レタスは一般家庭でもジャガイモ、タマネギ、キャベツとともに必需品。常に冷蔵庫にあり、サラダのシャリ感はこれでしか味わえない。料理の付け合わせとしても、炒め物、天ぷら、焼き肉のサンチュの代替品、レタスチャーハンもなかなかよろしい。だから消費者は価格にはうるさいし敏感だ。昔は198円、最近では248円が“値ごろ”の境目。季節や産地によって変わる“値ごろ感”にミスマッチなきように。とりあえず高値を「堅調」と言う習慣はやめた方がいい。

キュウリ/まだ小売平年比4割高、背景に小売マージン増も

【概況】 小売店における5月上旬のキュウリの販売価格は、前月比97%、平年比141%で、「相変わらず安くならない」というところ。そんな感想を抱くのは、札幌市(4月比107%、平年比145%)と広島市(それぞれ115%、154%)の消費者だろう。キャベツのように「さらに高値続く」といわれるほどのひどさではなく、「まだまだ高い」という程度。東京23区は前月比85%、平年比133%で、他都市に比べたらマシというところ。

【背景】この4年間の東京市場の動きをみると、数量96%、単価107%で、レタスと似ている。特徴は、4年前と比べこの1年間の方が、冬場12~1月の入荷が増えていること。昨年の猛暑の後遺症のように生育が思わしくない関東産に代わって、冬場の温室栽培の西南暖地からの出荷が増えた感がある。栽培環境が安定しているからだろう。それに比べ春秋の関東産地は生育が進む・遅れるを繰り返していて安定性がない。それでも実際には他の都市に比べて東京市場は入荷も順調だ。

【今後の推移】キュウリは暑さが好きな果菜類で、春から夏にかけて出荷がピークとなる。5月は果菜類が増え始めるため、これまでの相場の高騰気味推移は、ようやく落ち着いてくると予想される。ただし気になるのが、これまでの野菜の高値推移の背景に、自然現象以外に人為的な要素があるように見えること。長い間スーパーなど小売店のマージンは35%程度であったが、今は40~50%になっている。高い高いといわれるのは小売店頭での価格である。都市によってはマージン50%を超える。

ピーマン/平年並みまであと一歩、生産も消費もなぜか安定した推移

【概況】 5月上旬のピーマン小売価格は、前月比で93%とやや下げてきたが、平年比は128%とまだ高い。ただし、都市別にみると、広島市はそれぞれ94%、109%とやや高め程度に回復。同様に札幌市は90%、111%だ。前月比で一番下げたのは東京で86%だが、平年比では128%とまだ道遠しの感あり。関東から東北は夏秋野菜のシーズン。東京市場は荷物が真っ先に入ってくる市場だから、6月までに意外に早く緩和してくるものとみる。

【背景】東京市場の推移をみると、この4年間で入荷は104%と増えている。単価は115%。増えてもそれなりに単価も上がっているのは健全な推移だが、とくに増えているのが11~2月の西南暖地産だ。この時期は最大16%入荷が増えた分、単価は最大17%程度下がっているが、5月はすでに関東主産地・茨城が3分の2を占めてきているし、以降、東北、北海道からまた茨城に戻ってくる。昨年のような猛暑に襲われたら見通しも何もないが、各産地の作柄は良好だと発表されている。

【今後の推移】ピーマンは他の野菜類が漸減状態でも、なぜか生産面積も流通量も大きくは減らず、この4年対比のように増える年もある。一定の業務用需要は織り込み済みでも、意外に家庭消費が減らない。常に子供が嫌いな野菜ベスト3に入っていても、親は子供のために買い続ける。子供の「嫌いだ~」に対して「栄養があるんだから食べなさい」の繰り返しが続いてきた。どの都市も小売はきっちり4割を乗せた値付けをしているが、果菜類の季節到来でピーマン相場もこなれる。

『農業経営者』2024年7月号

【著者】小林 彰一(こばやし しょういち)

流通ジャーナリスト

青果物など農産物流通が専門。㈱農経企画情報センター代表取締役。

「農経マーケティング・システムズ」を主宰、オピニオン情報紙『新感性』、月刊『農林リサーチ』を発行。

著書に『日本を襲う外国青果物』『レポート青果物の市場外流通』『野菜のおいしさランキング』などがあるほか、生産、流通関係紙誌での執筆多数。