【第80回】日本(2) ヘンプの品種基準値にTHC濃度0.3%以下を採用

2023年12月に75年振りに大麻取締法が大幅に改正され、名称が「大麻草の栽培の規制に関する法律」となり、産業用および医療用の「大麻草」の栽培が適正化された。

栽培免許は、全部で3種類ある。まず栽培者向けには、都道府県知事が許可を出す「第一種大麻草採取栽培者(産業利用)」と、厚生労働大臣が許可を出す「第二種大麻草採取栽培者(医薬品原料)」を規定した。

また、研究免許(大麻草の栽培を伴う研究)は、厚生労働大臣が許可を出す

になる。

新しい栽培法は、25年春から施行され、運用が始まる。農林水産省は新法に対応するべく24年5月に、品種登録データベースにアサの新品種の審査基準を公開した。

日本の育種の歴史

日本の大麻草(アサ)の育種研究をリードしてきたのは栃木県農業試験場である。1896(明治29)年からアサの研究を開始し、本州に広く普及した優良品種「栃試1号」(1929年)を育成し、その後に開発した「南押原1号」(50年)は全国標準品種となった。83年に開発した「とちぎしろ」は、栃試1号と、佐賀県で発見されたマリファナの主成分であるTHCを全く含まないCBDA種から選抜した品種を、交雑育種法と系統集団選抜法を組み合わせて分離育成した低THC品種である。

栃木県は85年に、大麻草の栽培中の盗難被害をなくす目的で一斉に、県内のすべての栽培地で「とちぎしろ」に切り替え、引き継がれている。

同試験場は、とちぎしろの品種開発をもって90年の歴史のある大麻草に関わる研究を終了し、現在はとちぎしろの原原種を維持するための栽培を担っている。その結果、新品種の審査基準は近年まで更新されないままだった。

アサの品種は、日本では葉や茎のアントシアニン色素の濃淡で「白木種」「青木種」「赤木種」の3つに分類してきた。全国標準品種となった「南押原1号」は青木種、「とちぎしろ」は“しろ”の語句のとおり白木種である。赤木種は、広島県が育成した品種が有名で、やや赤みを帯びた強靭な繊維を漁網やロープに活用された。

今回の法改正では、品種区分に新たにTHC濃度が採用された。既存の栽培品種は、「栃試1号」などの在来種はTHC濃度が1%前後で、「とちぎしろ」は同0.2%と分析結果が公表され、低THC品種に該当する(図1)。

一般的な嗜好用大麻(マリファナ)や医療用大麻のTHC濃度は5~25%である。薬として効き目のないプラセボ(偽薬)と区別できるかという観点では、THC濃度が1%では区別がつけられず、同2.7%では明確に区別できるという研究報告がある。

新品種登録の手順はEUの審査基準に準拠

日本では新品種の海外流出に対応するために、22年に改正種苗法を施行。作物ごとに新品種を登録するための審査基準を「植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)」を参照して更新した。

アサについては、12年にUPOV条約のウェブサイトに276番目の作物として品種登録の審査手順書や特性表が公開されたが、産業用の低THC品種のみを対象にしており、THC濃度の高い医療用大麻の品種登録を想定していないものだった。その後、EUの植物品種庁(CPVO)が22年に産業用と医療用のどちらにも対応した品種登録の審査手順書を公開したので、日本はこれに準拠した審査基準を作成した。

新たな大麻草栽培法では、前述した第一種、第二種、研究の各栽培免許を持つ者は、厚生労働大臣の許可を受けて播種用種子の輸入が可能になる。しかし、現状では、栃木県農業試験場で育成された「とちぎしろ」は県外に出荷できない。そのため、栃木県以外で25年度以降に新規で栽培する場合、海外から種子を購入する必要があるのだ。輸入元になる種子会社によっては、日本で品種登録をしてほしいと言われる場合が出てくる。そのときの対応が今回の審査基準の更新によって可能になった。

審査基準では、まずTHC濃度が0.3%未満かそれ以上かに分けて、0.3%未満のタイプA(種子繁殖)、タイプB(栄養繁殖)、タイプE(雌性化種子)と、THC濃度0.3%以上のタイプC(栄養繁殖)、タイプD(雌性化種子)に分類されるs(図2)。

現在、日本で伝統的に栽培してきた品種はタイプA(種子繁殖)に該当する。対する栄養繁殖(タイプBおよびC)は母株から挿し木で増殖させるクローン栽培で、個体のバラツキをなくすという利点を持つ。

また、雌性化(フェミナイズド)種子(タイプDおよびE)は大麻草の花葉に多く含まれる機能性成分のCBDを多く含む高CBD品種や医療用のハーブ大麻に普及した育種技術である。いくつか手法はあるが、開化初期の雌株にコロイド銀またはジベレリン酸溶液を10~14日間スプレーすることで、雄性花粉嚢の発達を促し、その花粉を雌株のつぼみに受粉させ、雌性化種子のみを作る方法もその一つである。

雌株だけを栽培すると種子が実らず花序が大きく成長し、目的とする機能性成分の収量が増す。

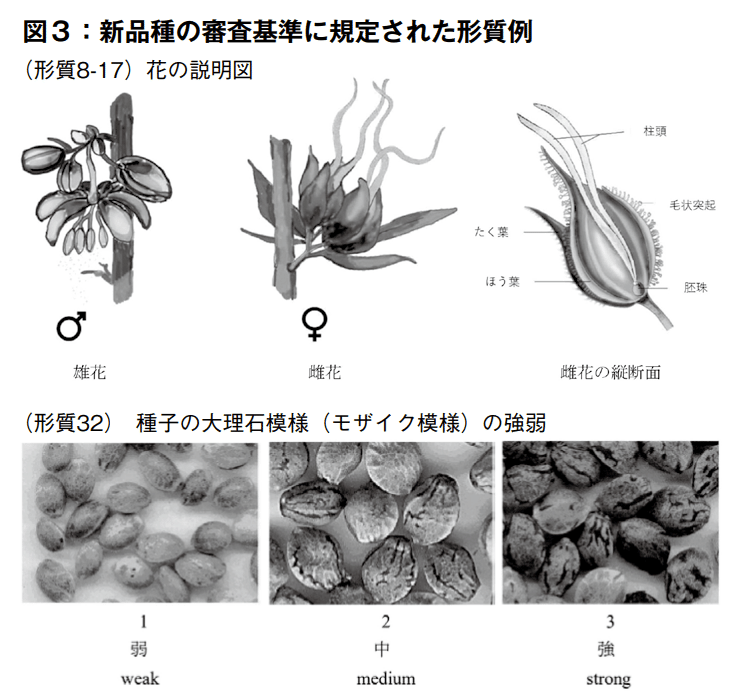

審査基準には、品種登録の要件である既存品種との「区別性」、「均一性」、「安定性」を審査するための特性表および生育ステージが不随する(図3)。

登録料は、農研機構 種苗管理センターへの出願料が1万4000円、必須形質の栽培試験の手数料がTHCやCBDの含有量検査を含めて24万3000円と定められた。

現時点での懸念点は、EUの品種を特性表にそのまま掲載していることである。本来であれば、日本の既存品種である「とちぎしろ」と比較できる特性表が望ましいが、県外不出の内規、栽培免許の有無、予算や人員の関係でまだ難しい側面がある。ともあれ、わが国でもようやくヘンプの新品種の登録体制が整った。

実際には農水省の担当部署との個別相談によって進められる見込みである。

『農業経営者』2024年8月号

【著者】赤星 栄志(あかほし よしゆき)

NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク 理事

1974年滋賀県生まれ。日本大学の農獣医学部卒。同大学院にて産業用ヘンプに関する研究により博士号(環境科学)を取得。

99年よりヘンプの可能性と多様性に注目し、日本大麻の伝統文化復興と朝の研究開発に関わる。現在、三重大学カンナビス研究基盤創生リサーチセンター客員准教授。主な著書に『ヘンプ読本』『大麻(あさ)』『日本人のための大麻の教科書』がある。