22平均律入門-ネーミング編-【042】

こんにちは、こんばんわ、ユートピア!

変拍子兄さんのお時間です!

今年の4月ごろに53平均律の曲を作りまして、そこから早3か月。

その頃とは、季節も大分変わってきたし、新しい平均律に挑戦しつつ

習作として新しく曲を作ろうかと思った今日この頃です。

ということで、変拍子兄さんが次に開拓を試みる平均律は

「22平均律」

興味を持ったきっかけをさらっといいますと…

SevishニキのGleamだったり

Erv Wilson著の微分音の外国書籍を買ってみたら

22音音律について、研究書が見つかったりしました。

半年ほど前にも、オススメの平均律と題して22平均律を紹介していたりします。

こんな感じで22平均律・22音音律の話が本格的に気になり始めたタイミングで、実際に曲としてあつかうなら…?と考え始めたので

考えをまとめていこうかと思います。

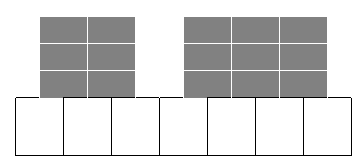

◆まずは鍵盤をイメージする

いきなり22平均律を聞いてみよう!

といっても、ただ並べただけじゃよくわかりません。

(音の羅列にしか聞こえない)

22平均律 pic.twitter.com/lnATWhO2n9

— 変拍子兄さん (@OrangeTheKeyqa) June 22, 2020

そこで、

平均律をよりリアルに捉えるのは

ピアノでいうと大体どの音程を弾いてるのか? と理解すること

そのために考えること「鍵盤モデル」ですね

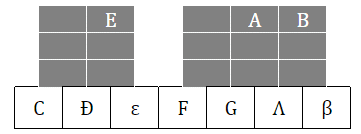

つまり、白鍵・黒鍵をそれぞれ何段にすべきかと。

22=7+5+5+5 ですので

白鍵1段+黒鍵3段 ということになります

このイメージが22平均律の根幹となります。

実際に人に教える時、黒鍵を手前・中・奥の3カ所を指さして

ステップを数えたりしました。

◆音名を考える(ソルフェージュ用)

さて、次に考えるのは、

各音程をどう呼んでいこうか? というもの

これに関して、正直、正解はないのですが

わたくし変拍子兄さんには、音程を命名する流儀があります。

まずはソルフェージュ用の命名から。

12平均律ならドレミがでてくるところですね。

ですが、アンチドレミ派の僕としては 別の方法を使用します

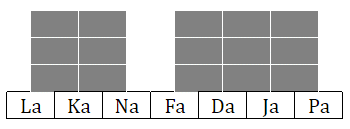

それが、「ラカナソルフェージュ」という手法

白鍵7音→ La Ka Na Fa Da Ja Pa

黒鍵5音→ Ra Sa Ba Ga Ta

という風に呼びます

ここで注意なのはLとRを区別すること

そのため、カナで書く時は

La→ラ Ra→ら

という風にひらがなを用いて書き分けます

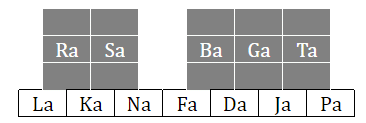

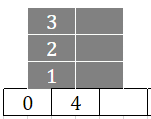

次に

段数が増えると、異なる母音を使って呼び分けます。

黒鍵の高い方をウ段、低い方をイ段としました

これにて、ソルフェージュは完成です。

音名唱法する場合はこれでやります

ドレミの歌ならぬラカナの歌というものを作るとしたら

ラーはライムのラー、カーはカニのカーとなりますね。

音名唱法で音をとるときに、このように使用します

22平均律シャトルランを作りました。 pic.twitter.com/jn44V1hgM9

— 変拍子兄さん@太鼓受かった (@OrangeTheKeyqa) July 12, 2020

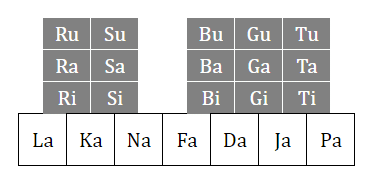

◆音名を考える(コード・スケール表記用)

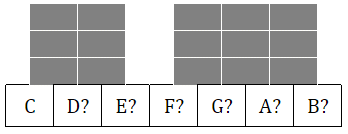

次に考えるのは、CDEFGAB といった音名

これは発音するよりも、コードやスケールを記載する用途です

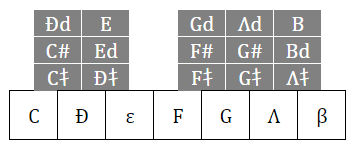

ネーミングの由来はすっ飛ばして、結果だけ見たいという人のために

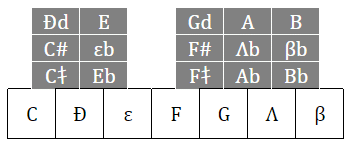

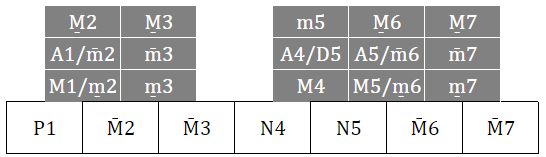

先に見せておきます

なんだか不思議な雰囲気が漂っていますね

これも人によって違いがでてしまう決め事なのですが、

僕なりの流儀を述べると

①とりあえず、白鍵にはCDEFGABを入れる

②セントを考慮した上で、

12平均律・純正律のCDEFGABから明らかに異なる音が出る場合、

オッドノートを使用する

③黒鍵の数から、臨時記号を考える

という3STEPになります。

順を追って説明しましょう

STEP1 とりあえず、白鍵にはCDEFGABを入れる

今回、白鍵がちゃんと7個あるタイプの音律ですので

この7音をベースに考えてもOKかと思います

(13平均律とか、25平均律とかはうまくいかない)

STEP2 オッドノートを使用すべきかどうか

セントを考慮するとこれ高すぎ・低すぎじゃね?ってなることがあるので

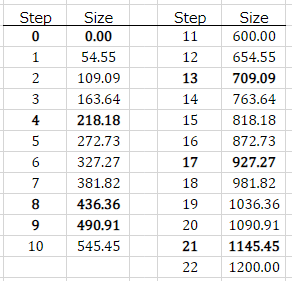

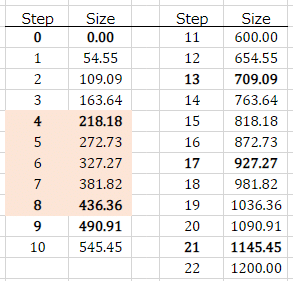

22平均律では、どうなるのか調べてみましょう。

わかりづらいので白鍵の位置にあたるモノをチェックします

(太字にします)

4度=490¢ 5度=709¢ これはやや高いですが

ピタゴラス音律を考えると少し高くなるものですから

まあ、F G そのままで行こうかと思います

次に、

12平均律と比べるとD E A B が高いことがわかります

かといって、1個下の音程もそれはそれで低いという状態

そのためこの4音は Ð ε Λ β という風に表記を変えて

見た目から、なんか違うぞ、って感じにします

これをオッドノートと呼んでいます

実装してみましょう

22平均律では特殊な処理として

ε Λ β の1個下の音程は、純正音程に近いことから

1個下の方を E A B という扱いにします

(Ðのひとつ下は163¢と小全音182¢より結構低いのでDにはしない)

STEP3 黒鍵の数から、臨時記号を考える

ナチュラルとナチュラルの間のステップ数が3

これは24平均律と同様に

1Step キ(ジャンプ)/ d(ドロップ)

2Step # / ♭

とすれば 問題ないですね

実装してみましょう

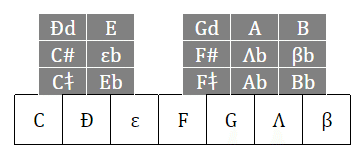

このままでもいいのですが…

キ や d は見た目的に微分音感満載なので、特殊な印象を与えてしまう

ことを考慮して

こういう風にするとEABあたりは♭だけの表記になり

3度あたりの平等感がでてきます

(スケールの比較の際に実感します)

(読み方として、ε→エップ、Λ→ラム β→ベータ と短くして呼ぼうかな

Ðはディーのままでいくとして)

◆インターバル名を考える

M3とかm3といったインターバルまで決めてしまえば

22平均律のネーミングが一通り完了します

まずは5度から

22平均律の5度は709セントとやや高い5度になっています

これを聞いてみると、ちょっと変だな?って感じになります

まあ実際に聴いてみましょう

12平均律の5度(700セント)

— 変拍子兄さん (@OrangeTheKeyqa) June 22, 2020

VS

22平均律の5度(709セント) pic.twitter.com/JuD7XY95dx

微妙に高いだけなので、まあ気にならないっちゃ気にならないレベル

むしろちょっと高いことで、5度の主張が強くなってますので

これはこれでアリだな ともなりますね

とはいえ、音律の要である5度が709セントともなれば

誤差が蓄積していき、DやAが思ったより高い音程になっていきます

そのため、5度はPerfect の称号を失われ Neutral に格下げします

(もちろん転回形となる4度も)

ちなみに、1度、8度はそのままPerfectで問題ないです

そして、22平均律の1Stepは54.5セントと半々音として扱っても問題ない幅ですので、24平均律で用いたインターバルと同様にしていきましょう

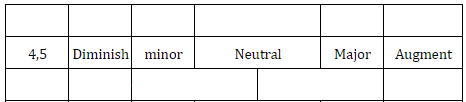

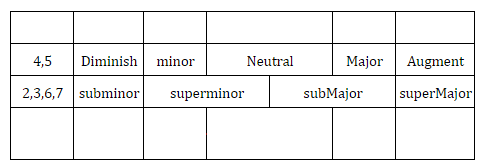

つまり Diminish→minor→Neutral/Perfect→Major→Augment

という風に扱います

ということで、このようになります

さて、ここからが厄介なポイント

3度に着目してみましょう

272セント→327セント→381セント→436セント と変化していきますが

どれをメジャーとして、マイナーとすべきでしょうか…?

この辺りのネーミングも人それぞれって感じですし

Xenharmonicウィキをみたところ、

マイナー、メジャーマイナー、マイナーメジャー、メジャー

としているようでしたが、わかりづらいですね

(どっちがどっち?ってなりますから)

そこで

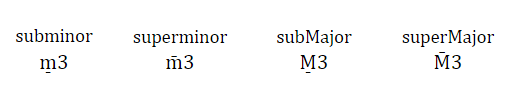

サブマイナー、スーパーマイナー、サブメジャー、スーパーメジャー

と呼ぶことにしました。

これによって、メジャー/マイナーの2極が取り払われて

4つのインターバルが平等な感じになりました。

そしてシンボルも、上線/下線をひっぱるというものにして

というモノにしました

(面倒なときは M' M. という風に書きます)

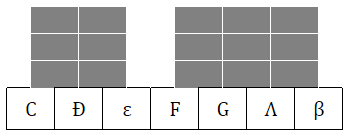

2,3,6,7度に適用させて ↓このようになります

鍵盤モデルと合わせて表記するとこのようになりますね

これを活用してスケールやコードの話へ展開していきます。

スケールの話に進みたいところですが、今回はこの辺で一区切りとしましょう。

◆〆

22平均律のネーミングの整備が一通り完了しました。

音名の整備が終わった状態で、実際に音を聞いてみると

22平均律の輪郭がつかめてきます

22平均律 pic.twitter.com/lnATWhO2n9

— 変拍子兄さん@太鼓受かった (@OrangeTheKeyqa) June 22, 2020

黒鍵が3段あることを理解するために

このような音源も作ってみました

22平均律

— 変拍子兄さん@太鼓受かった (@OrangeTheKeyqa) June 22, 2020

・白鍵+黒鍵1段目

↓

・白鍵+黒鍵2段目

↓

・白鍵+黒鍵3段目 pic.twitter.com/yaoilig5Sm

これで、22平均律のメンツが把握できることでしょう。

ということで、22平均律のスケール編や和音編へと進んでいきましょう!