【熊野信仰をめぐる】熊野信仰の原点となった花の窟

2023年2月5日に開催された和歌山県新宮市丹鶴ホールにて

「新宮・名取ロータリークラブ主催」の

「熊野の魅力再発見」と題して名取老女研究会が招かれました。

前日に紀州熊野三社を案内して頂いたことを記録にまとめておきます。

初めての紀州熊野です。

名取老女が何度も紀州へ参詣した理由、

その魅力がどこにあったのかは、実際に訪れてみてわかってきたことです。

穏やかな熊野灘、雄大な森、人々の寛容さ、

そして豊かな植生がつないだ命の信仰。

また、被災地へ新宮RCの植樹や新宮市からの多大な

ご支援を頂いたこと、この場をお借りしまして感謝申し上げます。

RCが植えたクマノザクラ(少しだけ咲いていました~)

熊野の地形の魅力

和歌山県の端にあたる熊野信仰が生まれた地。

三重県と和歌山県にまたがって広がる岩盤は大地からむき出して

天にも上りそうな迫力ある風景が車窓からよく見えました。

それはとてもユニークで、鬼ヶ城や獅子岩などの名前があり、

東北のリアス式海岸でも見られるような岩盤です。

長い時間をかけて地球が形成された地すべりなどが露出し、

材木岩のような岩盤も見えました。

アメリカのイエローストーンより大きいとされる

巨大な岩盤の上に熊野信仰は生まれたと言われます。

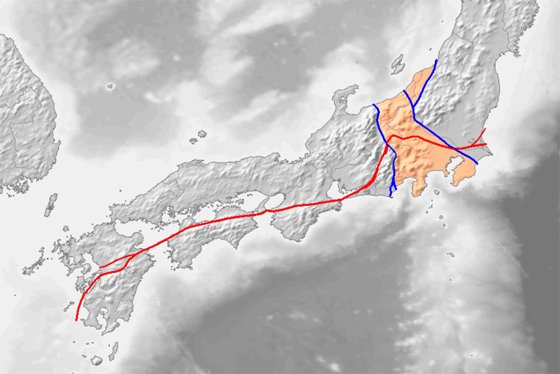

紀州半島の地質は、紀の川北岸沿いに中央構造線が走り、

地質的には四万十帯、以北に三波帯、秩父帯、黒瀬川帯からなります。

そのような壮大な地に鎮座するのは、熊野本宮社、熊野速玉大社、熊野那智大社。これらを合わせて熊野三社とよびます。

熊野の神々は、自然信仰に根ざしていましたが、

奈良~平安時代にかけて熊野は仏教、密教、修験道の聖地ともなり、

神=仏であるという考え方が広まりました。

名取は閖上の海から高館山へは10キロほど離れていますが、

紀州は、海から山へはすぐです。

仙台湾→熊野灘

名取川→熊野川(音無川)

高舘山→熊野連山と、名取では模しています。

花の窟(いわや)

熊野信仰の原点と言われる「花の窟(いわや)」

今から1000万年前の火山活動で噴出した少し青味をおびた

石英粗面岩です。

この日、訪れた時は縄で編んだ三本の幡がありました。

これは、イザナミの子供たち(アマテラス・ツクヨミ・スサノオ)

から母のイザナミへのお供えと言われています。

花の窟お綱かけ神事というお祭りが2月2日におこなわれています。

「御綱」は七里御浜海岸へと引かれ、波打ち際までまっすぐに出されて行きます。

花の窟サイト

イザナミの埋葬地は『古事記』では出雲と伯耆の堺にある比婆山。

『日本書記』では、花の窟とされます。

「イザナミは、火の神・カグツチ神を産んだとき、焼けどを負って死に、この地に葬られた。

尊の魂を祀るため、土地の人々は花が咲く季節に花を飾り、のぼりや幡旗を立て、笛太鼓を鳴らし、歌い踊って祭を行うとされている。

このことから「花の窟」という名前がついた。

熊野三山の中心である本宮大社は、主神がイザナギの子の家津御子神(けつみこ)であるため、今も花を飾って祭が始まる。

※菊や水仙、椿などの季節の花を供える。

このことからもわかるように、花の窟は熊野三社の根源ともされ、わが国の古代信仰の重要な意味を持った場所なのである。」(看板より)

出雲のイザナミ信仰

『古事記』に記される比婆山について、本殿は、別名、熊野権現とよばれていました。

そのため、この岩盤付近では方位磁石は正しい方向を向かない。また、この山の水は多くのミネラルを含んでいる。(wikipedia)

713年まで比婆大神社と称したのが、熊野修験が入ることにより、

848年に熊野神社に改称され、熊野化されました。

かつては烏を司る烏大夫と呼ばれる神官がいたといわれ、『出雲風土記』では、大社の別格扱いをうけていたのは、熊野大社と出雲大社だけでした。

熊野大社は、熊野修験の影響を受け、意宇川の上流の上社がある

熊野山は天狗山と呼んでいました。→修験者のこと。

山形県には熊野大社があり日本海からの出雲ルートがあり、太平洋は中世関東の武士による紀州の熊野信仰の影響を受けます。

日本海の熊野大社、太平洋の熊野神社(紀州)が融合する地が東北の熊野信仰の魅力です。

※参考:時悠館企画展記念講演会

「世界遺産熊野"花の窟"と"比婆之山"」レジメより