【信仰】阿部家が代々守る柳生の「かやの木」

5月の御浜下り祭りの時に、

偶然、那智神社でお会いした阿部さん。

阿部氏(阿部貞任の子孫?(阿部姓はこのあたりは多いのです)の系譜と関係するとのことで、名取老女の会にお誘いしたことがありました。

その時の話しをまとめます。

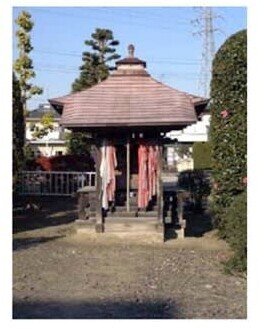

仙台柳生『かやの木 薬師様保存会』より。

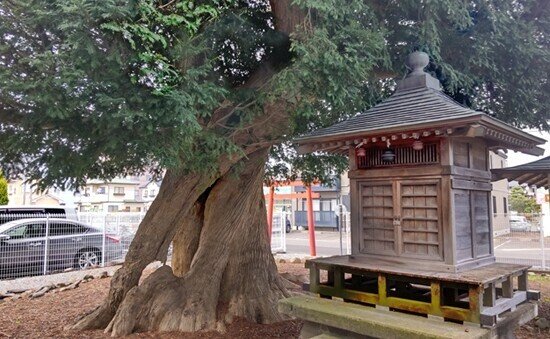

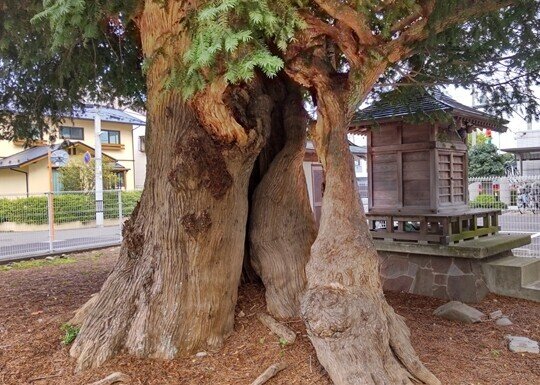

柳生のカヤ

カヤの古木は、樹齢1300年前とされ、

代々、阿部家がお守りしているカヤの木です。

『大阪夏の陣の戦いで敗れ落ちのびてこの地に土着したという旧家で、

地元の人は阿部家を「関根」と呼ぶ。

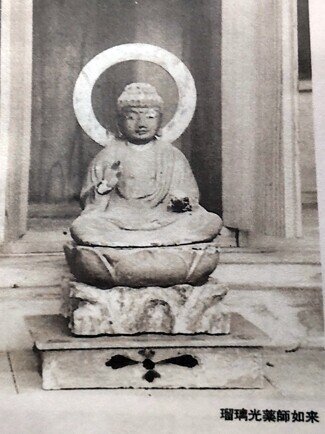

その昔、この木の根元から薬師如来が発見され、

阿部家を中心とした隣組を関根組といい、

この付近には1200年前と

推定される布目瓦が出土した古墳でした。

仙台では最古のものといわれ、別説では、

平泉が栄えていた頃、源頼朝が馬をカヤの木に

繋いで休んだといわれます。』

現在は周りに民家や建物があるため、枝を剪定する必要があり、

古来よりは小さくなっていますが、とても立派なかやの木です。

かやは、群生せずに育ち霊性の高い木と昔から重宝されました。

仏像の彫刻の素材にも、多く用いられている木です。

住所:柳生二丁目6-1

カヤの語源

カヤの木の多くは、十一面観音を作る時に使われる木といわれます。

ヒノキよりカヤを使うそうです。

カヤは元は、「カヘ」といい、朝鮮語から転じたもので、

柏(ハク)カシワと区別するために、

栢(カシワ)という和名を「加倍(カヘ)」に当てたという。「栢」のことを「カヘ」と呼んでいたわけです。

カヤは、蚊帳というように、カヤを燃やすと蚊が来ないからだそう。

カヤの煙で虫が寄り付かないことに由来しているものと思います。

カヤは「榧」という漢字を使いますが、これはあんまり意味がないらしい。

カヤが観音様や仏像によく使われる理由は、

はっきりしていませんが、湿気に強いからという事があげられます。

他にも香りに特徴があるかもしれないのです。

もしかしたら、昔の人は観音像を奉る時、香りは芳香剤のようなものや、

邪気を払うものと考えていたと思います。

カヤは針葉樹の他の木々より独特のようです。

また、「和製アーモンド」とも言われます。

七島伝承

阿部さんのお話より

地元では熊野のことを「くまんど」と呼んでおり、

那智神社のある高舘山の「向こう側」には、新しい街がある、都会がある。と子供の頃、阿部さんは、遠くの世界を思い描いていたそうです。

熊野神社が太平洋側に多いのは、津波が多かった地域のため、

災害のために熊野神や薬師神を置いた可能性が高いということでした。

水の結界を示すため、もしくは過去に津波があったところに目印として置く。などといった目的で、熊野神社が建てられたと考えられるとの事。

昔、七島観音というのがあったそうです。

今は、ひとつ?だけ残されているようです。

(バイパス工事などで他は消失)

※増田地区の文化財より:七島観音堂

「阿部貞任、宗任が逃げた時に武器があると逃げにくいため、

置いていったそうですが、敵に使われないために土を盛って隠した。」

との言い伝えがあります。

その場所が七島になった理由は、高舘山の山頂から弓を射り、

落ちたところが七島になったという。

→矢越の地名。

逃げる時に湿地帯だったのでボートを使ったと思われ、

ボートをひっくり返しその中に鎧などを隠して逃げたという。

実際、掘り起こしてみたところ、

残念ながら何も発掘されなかったのですが、

盛った土は、船のような形をしていたそうです。

ですが、調査の結果、阿部家がいた時代より古いようで、

それ以前に居住していた者がいたのではないか、との事。

いつか明らかになる時が来ると思います。

ところで、このような「船をひっくり返して」という伝承は各地にあります。

「船」とつく地名は大体、転覆した船の伝承が多いものですが、

宮城県では、船形山にも似たような伝承があります。

はるか昔、日本海を上陸して船形山まで逃れてきた女性がおり、

地元の人が船にその女性を隠してかくまったそうです。

しばらく時間がたって船を開けてみると、

黄金に輝く小さな薬師如来像があったそうです。

それが今も続く「梵天ばやい」という

船形山のお祭りになっているのです。

「薬師如来」と「船」とは、渡来してきた人がひろめた信仰にあります。

実際、カヤの木にお祀りされているのも、

薬師如来です。

(瑠璃光薬師如来)『中田の歴史』より

イチイ科であるカヤの実が、古来から食されていたことで、

西洋では、アーモンドのことを「アミダグレー」(ギリシャ語)といい、

アーモンドの語源が「目覚め」の意味があるとの事。

日本では、「春の目覚め」として考えられています。

アーモンドの形から似ているために命名されたのが、

「扁桃体(へんとうたい)」です。

桃の種を扁平にしたような形=「扁桃」となった。

阿弥陀如来は、古代ギリシャの「アミダグレー」の言葉から

転じたと言われるので、

名取老女が阿弥陀如来になった由縁とも繋がっているかもしれません。

桜とよく似たアーモンドの花。→五芒星です。

鎌倉時代(1189年)源頼朝は

平泉の藤原氏に対する大規模な軍事侵攻を開始。

東山道を北に進み防塁を突破した頼朝の軍勢は、

八月十二日、中田地域の西端、柳生付近で名取川を

渡ったと考えられる。

あわせて約十九万人という大軍勢であったそうだ。

柳生地区と対岸の大野田地区を結ぶ「相の瀬」

と称される場所には、源頼朝の渡河にかかわる

伝承が残されており、また大野田地区には鎌倉時代の

道路遺構が発見されています。

近世の『囊塵埃捨録』(のうじんあいしゃろく)

によれば、柳生地区のカヤの木屋敷で

源頼朝軍の畠山重忠が勝ちどきを上げたという伝承と、

中田の栗木屋敷(現在の中田小学校付近)で泰衡の家臣が頼朝勢を防いだという伝承を伝えています。