【信仰】岩蔵寺は女性を主とした霊場地

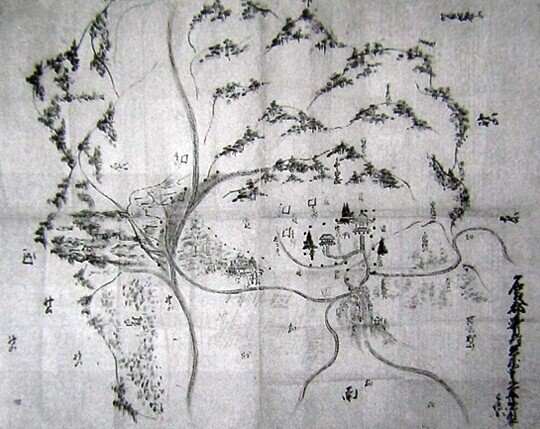

広い霊場地だった志賀の岩蔵寺

名取老女(旭神子)の生誕地が、

岩沼の志賀の岩蔵寺と地元では伝わっている。

この場所は、大きな霊場地だったことがわかりました。

志賀は「江州志賀」の名称がそのまま志賀になったため、

滋賀県が由来。

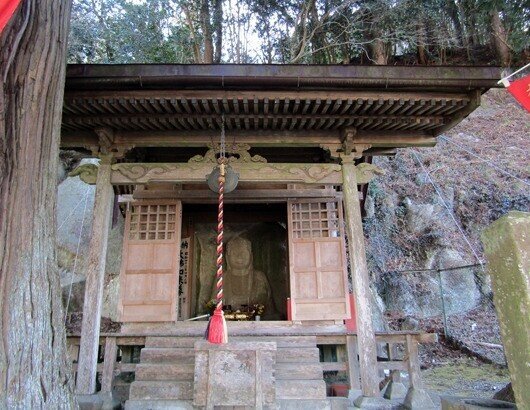

本堂はなく薬師堂のみ残し、薬師堂内は平安後期の如来坐像との事。

広い複合施設があり、岩沼と川崎を結ぶ街道にあり、

入口の地名が「鳥居原」でした。

山王権現社、不動の滝、一切経堂などもあったそうです。(※1)

※西(図の左)に「大師御林」と北には「大森岩蔵寺山御林」とある。(境内の広さ約4859平方メートル)

※不動滝が下にあり、明治初年は不動明王を本尊としていた。

江戸時代、徳川家康の東照宮が仙台にでき、別当が仙岳院となり、

天台宗は仙台藩内に組み込まれました。

8基の板碑が現在残されています。

地元ではここでお寺を開き、山寺の立石寺を開いたとする話しもあるほど。

死者の供養のために、中世以降の霊地となり、

絵馬が多くあるそうです。

絵馬については、鎌倉時代の作という鞘堂の

垂木(たるき)に、狩野法眼の馬の絵馬があるとも伝わります。

円形の丸いものに紐でつるされているものもあり、

耳がよく通るように祈願する意図があるとの事。

手形の意味は、手の病気を治す事もあるそうです。

講の名簿の記録から女性が主体的に関わってきたお寺とわかり、

旭神子の名は、各地に広まっていたのです。

大蛇が伝える意図

もうひとつ、土地の権利を奪われた大蛇の怒りの話しになっているのが、

岩蔵寺の由縁にありました。

「我朝人皇五十四代仁明天皇の御字に円仁と言った人あり。

此の人、後に慈覚大師という。

陸奥の下り給いて名取郡志賀村という所の山奥に深山宮の社ある所の方に、

薬師如来を勧請す。

折しも名づけ給える名石、深山宮の古跡あり。」

円仁は法力をもって大蛇を退治し、その胴体の真上に

江州志賀から瑠璃光如来を勧請して建立したと称されます。

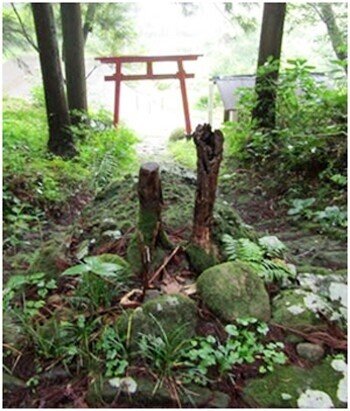

大蛇を退治した為、薬師如来を建立とありますが、階段の中央にはその由来となる大蛇を封印した石室と木が植えられています。当時、疫病などの流行によるものと考えられ、階段の中央にあるのは珍しいとの事。

大蛇伝説は、主に女性が大蛇とされます。

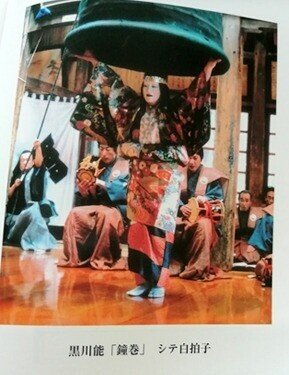

朝廷に対抗した女性は、各地に伝承としてあります。例えば、清姫伝説(紀州のタタラ:白石にも伝承あり)、紀州のナグサトベ(神武東征)、石巻牧山の魔鬼女(ハイヌベレ神話)など。(※2 写真:黒川能の清姫)

これには、母系社会の名残(中世の化粧田)があると考え、中世では、武士の娘が婚姻する際、化粧料の名目で、一期分として与えられた田地の事をさします。

化粧水は、水利権(用水)のこと。

「清姫」の「清」は、「きよらか」という意味ですが、

タタラ語である「州処(すか)」にちなんだ「清(すが)」です。

砂金がとれる意味で、「菅」などもそうです。(※2)

大菅生や菅谷などの地名は、生誕地の志賀にもあります。開拓するには、土地や水利権がからみます。不動尊を多く祀る深山なので、水は豊富にあり、山からとれる鉄鉱も豊富にあったのでしょう。

東北地方の伝説は、豪族の長の娘と都からきた貴族の悲恋話しが多いですが、政略結婚は母系が主だった場合、女性に権利が与えられたものを父系に奪われたことが、多かったと思います。

時代が変わると、父系を優位とする権利に変わり、妻は、夫の所有になります。

おそらく、修行場の争いがあった時に、大蛇になったのは女性の信者という話しなので、この場所は、川崎~山形へ繋がる街道だった為、羽黒講との重要な起点だったと考えられます。

周辺には複合遺跡や県南には石室が多いため、

たまたま古い石室があったために、封印する大蛇伝説としたのかもしれません。霊地に簡単に入れなくするためでもあります。

旭と朝日

ところで、「アサヒ」は、旭と朝日の漢字が多く使われます。

なぜ「アサヒ」なのかは、高清水(宮城県北部)に生まれた源氏の侍の娘が

「朝日を受けて誕生した」との伝承があり、沖縄のユタやノロの伝承でも同じ話しがあるため、これらに由来するかもしれません。

旭と朝日の違いは、

旭→主に人物に使う。

朝日→炭鉱など自然を対象とする。

福島県大聖寺の鐘に書かれたのは「旭」の方です。

漢字の意味は、「九」は、伸ばそうとして折れ曲がって抑えつけられている

様子を表し、これに「日」を組み合わせることで、

(押さえつけたものをはねのけて)光が地平線に出て輝く様子を

表現している漢字です。(※3)

そのため、旭神子の生誕地と伝わる岩蔵寺に、大蛇伝説があるのです。

それに対し、「朝日」の方はタタラの鉱物資源に使われる漢字で、山や自然に対して用いられるのが一般的です。

朝日長者・夕日長者の昔話は全国にあり、

主に平家落里に伝わる炭鉱の土地をもつ長(おさ)の話しが多い。

砂金の豪商である金売吉次も、朝日の部類に入ると思います。

宮城・岩手に多い金売吉次とは、源義経を平泉に案内した人と

伝わります。

さまざまな伝説

かつては、源氏の武将たちにも名が広まっていた霊場地のようです。

「また源頼義公その御子八幡太郎義家公の古跡、頼義の八幡宮その他、

名石古跡ありといえども、年を経るに従って所々の伝も定かならぬ程にこそ

なりつれば、古の伝を失わんことなからしめ、此の地の老人に尋ね、

または元禄年中記録せし里諺集と言うのによりて、あらあら昔の伝を

得て以て志賀のかたみにもなれかしと一筆を残せり。なお知人は是に書き添え給うべきこと、こい願うものなり。」

「老人の曰く、昔、深山権現大社にして釣鐘堂は小川村にあり。

また朝市場などと言う所もありし由言い伝う。

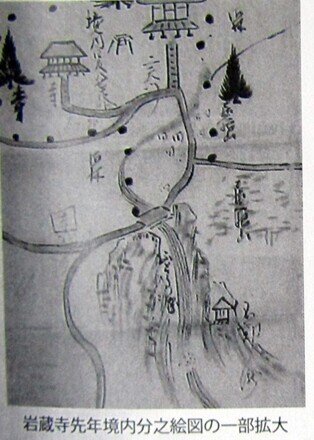

また志賀村の中に島居原という所あり。

是は昔、深山宮の鳥居の立ちし所なり。

鳥居の南西に当たる山なり。

深山宮のみこし御巡行のみぎり、

御休所とて同邑の中猪倉という所に古木の桜一本あり。」

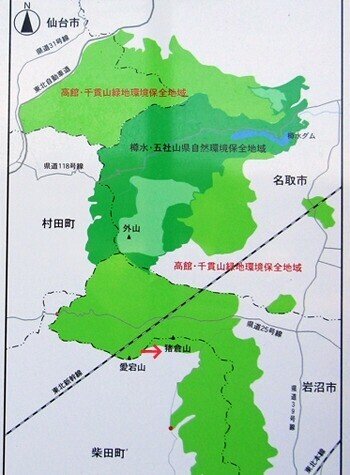

中猪倉は、柴田町に猪倉山があるので、このあたり一帯の話しだと思います。(中央下赤い矢印)

畑の中に二四四方ばかりの小盛になりたる所あり。

昔、大社にして、名取の鎮守たる由に承る。

深山権現の社家方、住居の跡、今禰宜内と名付けて百姓あり。

昔は大社にて禰宜神主ありと見えたり。」

簡素なマップですが、深山と禰宜内の地名が残されています。

「また里諺に曰く、慈覚大師深山宮の地を借り給いて、

薬師如来を勧請ありしによって

深山権現逆鱗(げきりん)=(目上の人の怒り)にましまして、

南富沢に飛び去り給うと言う。」

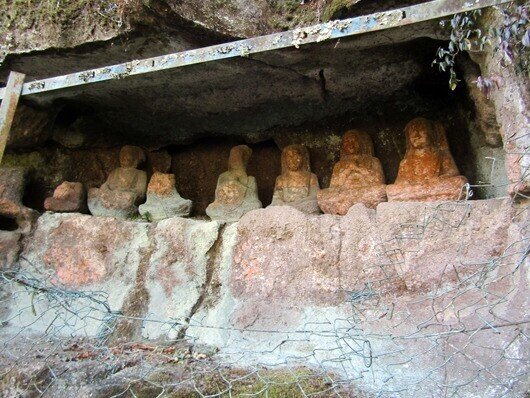

南富沢とは、猪倉山の近くにある富沢の磨窟仏のことと思われ、

この場所は、千貫・深山から西の柴田町にあります。

※阿弥陀如来坐像は通称「富沢大仏」

確認できる最古の石仏は、永仁2年(1294年)の虚空蔵菩薩4体。

県の史跡。1306年、恵一坊藤五良が彫ったとされます。

また、岩蔵寺の薬師堂には、秋田のなまはげの赤神神社999段の伝承と同じ話しがあります。

「ある飛騨工匠の素晴らしい建築家がおり、

竣工している時に、隠れていた天邪鬼が東天紅と鶏の鳴き真似をすると、

工匠は、「もう夜明けか余りの負けだ」と言って、

道具をまとめて早々に引きあげました。

山道を富沢の達磨さんまできて真っ暗なので一服つけながら、ここで磨窟仏の御堂を造ったと伝わります。

志賀の薬師堂は、天上板一枚張れば完成する所を、

天邪鬼に邪魔されて張り残したという。」

いまだに天上に板が入れてないとか・・・。

このように様々な伝説が残る岩蔵寺。

伝承だけが残され、今では薬師堂のみが沈黙を守っているようです。

※1名取郡志賀村岩蔵寺先年境内分之絵図

※2 清姫は語る 日本「国つ神」情念史 1 / 津名道代 著

※3 一期一名より https://ichigoichina.jp/kanji/6/%E6%97%AD