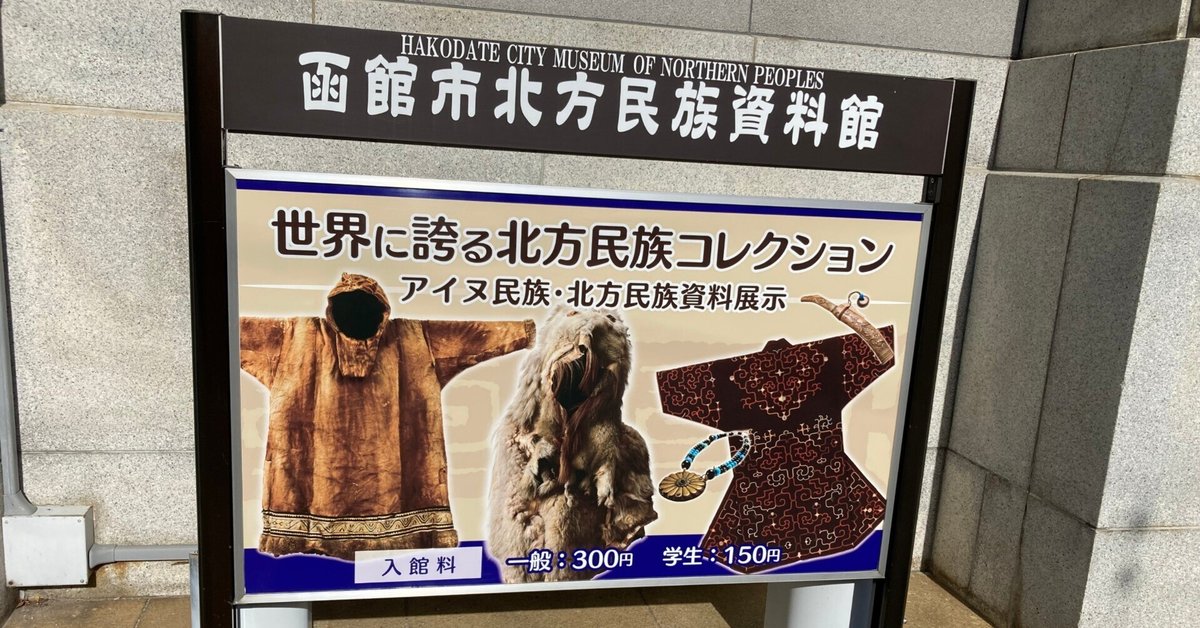

函館市北方民族資料館―北方領土について考えるための小旅行の続き(令和5(2023)年10月)―

ロシア・ウクライナ戦争の連想において、北方領土や日本の北方についての最低限の知識を獲得しなければならないと考えて、今年の夏前後、札幌や根室を訪れたが、その一環として、今回は、現在住まいのある盛岡から新幹線で日帰り出来る函館に行き、北方民族資料館を訪問した。

盛岡駅から新幹線に乗った。

のぞみの新函館北斗行きに乗る。

盛岡駅を出る。

幸い、御覧のような晴天であった。東京や横浜などと比べると、盛岡は一年間を通じて曇った日が多い印象であり、こういう日は貴重である。

なお、この日に撮ったものではないが、盛岡駅西口前の通称「マリオス」(何の意味なのか知らないが、盛岡市の高層ビル)というビルの最上階から撮影した盛岡駅。向かって右方向が仙台、東京方向である。

新幹線は、それとは反対の青森方向(下の写真では向かって左)へ進んで行く。遠くに山裾が延びているのは、岩手山(いわてさん)である。

その日は、上の写真の日とは違って良く晴れてたので、左側の窓に、岩手山がよく見えた。

新青森に着いた。

二時間程で、新函館北斗である。

終着駅の新函館北斗で降りて、函館行きのホームに移動する。ホームの一部が函館に行くはこだてライナー乗り場になっていた。

電車に20分位乗り、函館駅に着いた。

駅の表示を見て今気づいたが、隣の駅がごりょうかく(五稜郭)となっている。その間に別の駅があったような気がしたが、なくなったのだろうか? それとも、路線が複数あり、このホームの路線は通過とかするのだろうか?(調べれば分かるのでしょうが、面倒なので調べない。)

北方民族資料館は、そこから市電で行ける所であるが、時間の方を節約しようと思って、行きは駅前からタクシーに乗った。ちょうど1000円で、前の道でぐるっとUターンし、資料館の真ん前で降ろされた。

ずっしりとした石作りの建築物である。

なぜ立派な建物なのかと言うと、ここは昔日本銀行函館支店であったからである。由来が書かれている。

受け付けに至るアプローチには、既にいろいろな展示やパネルがあった。

トナカイのこれも立派な角に迎えられる。

アイヌへのキリスト教の布教や、アイヌ研究を行った、ジョン・バチェラーという人の像が入り口付近にある。

展示・収蔵物に関する解説がある。

パンフレット類も充実している。

北方民族の世界の案内もパンフレットに載っている。館内で詳しい展示がある。

中に入ると、こういう掲示物があった。

受け付けの人も、フラッシュさえ使わなければ写真撮影OK、ブログなどで拡散してください、とのことであった。

この資料館の展示内容は、実はかなり専門的で、私のような基礎知識の欠如したド素人には難解なのであるが(ある種の人達に「ド素人引っ込め」とか言われても引っ込みませんが)、こういうお墨付きを貰った以上、お勉強はその後で、ということにして、取り敢えず、自分自身分からないながらも、撮影した資料は公開させていただきたいと思います。他の投稿でも結局同じようなことをしているが、遠慮する必要がなくて、気が楽でした。

まず一階の最初の空間では、こういう生き物が迎えてくれる。

この河童のような生き物は、コロポックルと言う。

河童ではないことを確認する。

もう少し近付く。

一階の平面図があった。ここが展示ホールに当たる。

なお、この資料館の特徴は、資料は解説パネルの殆どに、日本語版と共に英語版も用意されていることであった。

コロポックル達を中央に置いて、周囲をアイヌ絵が取り巻く。

平沢屏山による、アイヌの人々の四季を描いた屏風―『アイヌ風俗十二か月屏風』―をすべて紹介する。

まず、一月の風景を描いた屏風絵である。

次は、二月の雪と焚火の景色である。

水の流れる三月の風景と人々の様子。

炉端で人々が憩っている。

海辺で仕事をする男達がいる。

これは海での舟に乗っての仕事。昆布採りである。

月の出る夜の漁労の風景である。

海辺で男達が鮭や鱒を運んでいる。

川での鮭漁の図である。

説明パネルを写す。

十月、人々は移動を始める。

説明パネルを示す。

酒宴や舞踊の図もある。

冬、馬橇の周囲を人々が輪舞している。

さて、展示ホールのもう一つの箇所には、松浦武四郎の『北海道国郡図』が展示されていた。

伊能忠敬との関係が解説されている。レベルが高い。

これは、地図と地名についての説明パネルである。

地図から、函館近郊の地名を拡大したものである。

原典における解説である。

さて、実際の地図を示す。

北海道全図である。択捉島まで入っている。

上の函館近郊の地図は、この部分を拡大したものである。

北海道が上になり、千島列島や樺太が下になる。カムチャッカ半島やロシア本土も描かれる。

下は、根室半島、歯舞群島、色丹島の部分である。ヤバい程に詳細である。

これは物語戦の武器になる。松浦武四郎、勉強する必要あり。

9月の根室・納沙布岬から見ることの出来なかった、知床半島と、国後島である。

そして、択捉島へと続く。

「北方領土」の部分を拡大して見る。

そこから千島列島の方へ移動して行く。

千島列島の部分をもう一度見る。

一方、樺太を拡大する。

「北方領土」をこんな方向から見る。

私が個人的に最も興味があるのは、日本人の北方探索についてであり、それを今の北方領土問題との関りとして―その前史として―考察することであり、それに関する資料はこの資料館の二階の奥の方でまとめて展示されていた。

一階のその他の部分や、二階の奥に至るその他の展示空間では、アイヌやその他の極東北方民族に関連する展示が主に行われていた。まだその種の領域を咀嚼する準備が整っていず、ざっと見て回る程度に留まった。

今まで知らなかったが(と言うか、殆ど何も知らない)、アイヌ以外に、アリュート人に関する多くの展示もあった。アリュート人は、以下のような地域に住んでいた北方民族である。

アリュートの獣皮製の衣類も展示されている。

アイヌやアリュートを含め、北方民族全体の居住領域を示す地図がある。

「山丹交易」という、初めて知る概念も紹介されていた。

山丹交易の基地となった満洲の地の絵がある。

この交易によってアイヌにもたらされた衣裳についての詳しい説明パネルがある。

絵がある。

立派な実物も展示されていた。

上の写真の部分である。

古いアイヌの丸木舟も置いてあった。

これを紹介する新聞記事。

一階の第一展示室には、アイヌの衣裳の特徴ある抽象的文様や、衣裳そのものが集められていた。

こんな案内のパネルがあった。

二階に上る昔風のどっしりしたエレベーターがあったので、これに乗ってみた。

二階の展示室案内図があった。

エレベーターで上った所が、この案内図の向かって左の方で、展示室は右奥にかなり深くまで続いている。中央が吹き抜けとなっており、一階の展示ホールが下に見える構造となっている。

「北の神々」と題された展示室2には、アイヌの祈りや生活文化に関連する多様な種類の展示が行われていた。

生きものの種類が描かれている。

生活は、祭りや占い・呪いなどの神事と混ざり合っている。

「熊送り」神事の分布図は興味深い。

数多くの漆器が展示されていた。

技術の高さを伺わせる立派な漆器が並ぶ。

刀・エムシの展示物が並ぶ。説明パネルによると、エムシとは刀のことを言う。

音楽関連のものもある。大きな太鼓である。

呪術師(シャマン)が音楽を奏でていた。

「謎のオホーツク文化」のパネルがある。

以前言った北海道博物館では、この辺の時代に新しい光が当てられていた。

第三展示室では、アイヌの生活文化の展示が行われいた。

様々な生活の用具である。

ビデオ映像の映写もあった。現在は見られない展示物も含まれているとのことであるが、結構混んでいて、ゆっくり・じっくり見ることが出来なかったたのが残念である。

展示室2と3の向こうに進むと、次第にアイヌ中心の展示から、アイヌをはじめとする北方の地理や歴史の研究と関連する展示や紹介・説明パネルが多くなって来る。

まず、研究者の紹介が行われている。

児玉作左衛門氏の著書が並ぶ。

児玉作左衛門氏の文章の一節が掲げられている。

馬場脩氏の紹介がある。

馬場脩氏の著書が並ぶ。

馬場脩氏の文章の一節。

下は、関連する貴重な資料を多く収蔵・展示している函館博物館の説明パネルである。

北方文化圏の出入り口としての函館についての写真と説明があった。

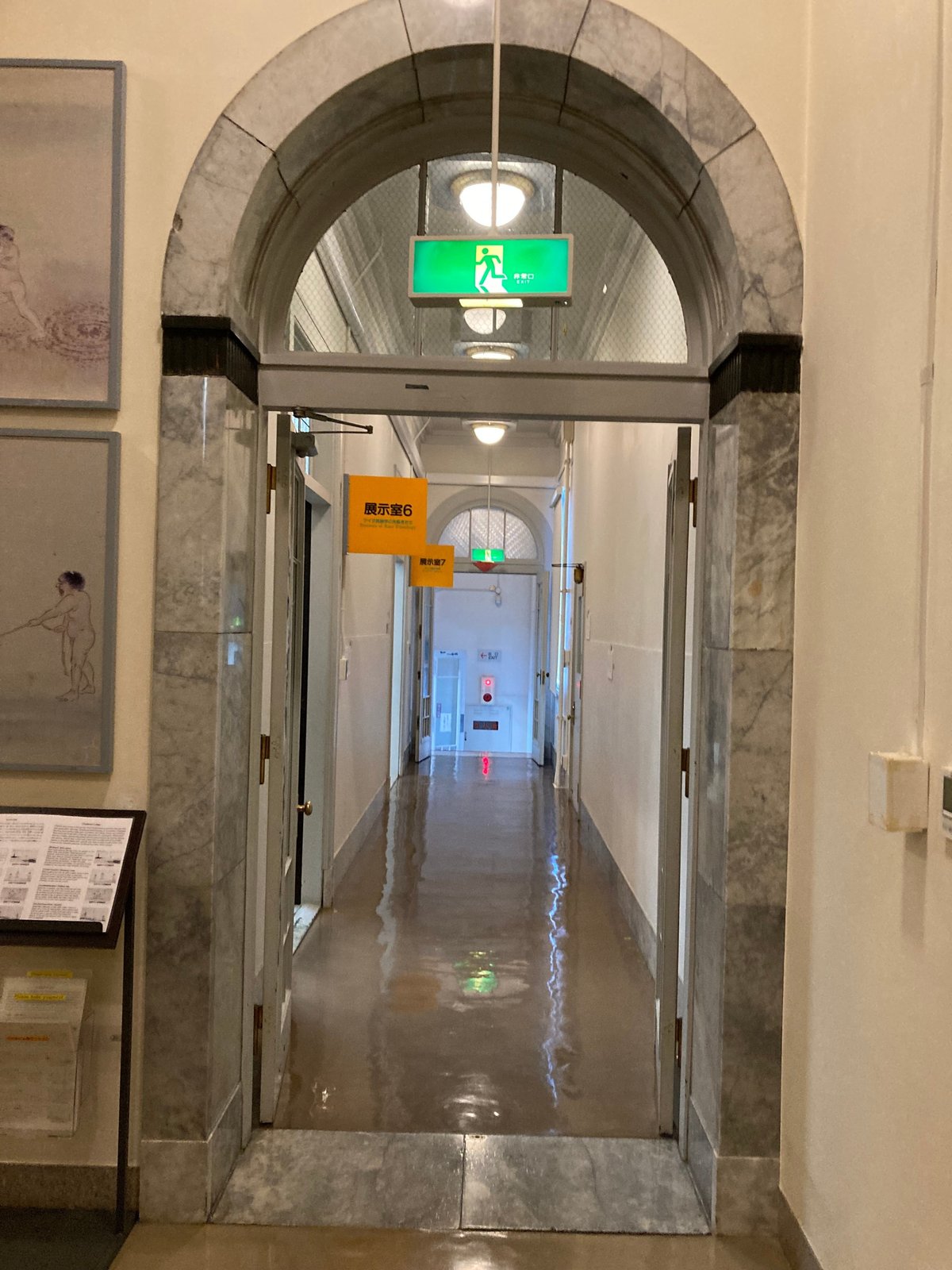

そこから吹き抜けの通路を通り抜け、二階の奥の方の展示空間に向かう。

そこを抜けると、北方民族特にアイヌを中心とした展示が多かった一階や二階の途中までとは少し異なり、日本人の北方民族や北方の地理・風土・歴史等に関する調査・研究に焦点を当てた展示が多くなる(それだけではないが)。

従って、ある程度の基礎知識がないと、展示を漫然と見ているだけでは分からない部分が増えて来るが、私が期待したのは寧ろこちらの方であった。最初の方に書いたように、しかし文字通り基礎知識がないので、今回は、その中身の咀嚼にまで至らなくとも、どんな資料があるのかを知り、どんな角度からその探求を行うことが出来るのかについて軽く思索することが出来るようになること、辺りを目標に、見て回ることにした。

古文書等の文献的な資料が多く、うまく写真を撮るでことも難しかったので、不完全な記録になるが、こんなものがあるということの御紹介ということで、ご了承願いたい。

早速、北方探検や見聞録に関する年譜が掲示されていた。古くは14世紀から19世紀までのものである。

先程紹介した『北海道国群図』を制作した松浦武四郎は、19世紀半ばに活躍した人であることが分かる。江戸時代末期から明治維新後直後にかけてである。

その英語版もちゃんと用意されている。凄い。

実は吹き抜けを抜けた二階の領域は、かつての日本銀行時代、特別室があった所であることが分かる。

この辺りです。

館内は何処もかしこも綺麗ですが、特にこの辺りの床はピカピカに磨き上げられている気がする。

VIPエリアの一つ目の展示室6は、「アイヌ民族学の先駆者たち」を紹介する部屋である。

アイヌ民族学の先駆者たちに関する詳細な説明パネルがある。

印刷版も置いてあり、そちらの方が見やすいので、下に示す。

北方民族資料館のパンフレットには、もっと簡略な説明が出ている。

小森忍という陶磁器の研究者が紹介されている。

「館長のブレまくり解説」という解説が貼っており、詳細は分からないが、どうやらこのVIP室に使われているタイルが、上記小森忍の会社の製作によるものであり、これについて解説しているらしいことが分かる。

詳細は私には全く分からないので(これから勉強します)、是非読んてみてください。(これもきちんと英語が付いています。)

大きな矢印の指し示す先が重要なのですが、写真に入っていませんでした。すみません。

北方民族資料館の「ブレまくり解説」は、このように由緒あるものに関する高尚なものであるが、私はなどはこのところこんなブレまくり思考を行っている。突然でしかも全く流れに関係なくてすみませんが。不快になる人もいると思うので、読み飛ばしてください―

+++++++ここから、読み飛ばし可能

昨年のロシア・ウクライナ戦争や、最近のハマス、パレスチナ、イスラエルを巡る戦争以来、日本では(でも)SNSを活用した様々なレベルでの言論戦(私はそれをちょっと大きく物語戦と呼んでいるわけですが)が闘わされている。

(最近またちょっと気になるのが、「ナラティブの戦い」とか言ってる奴がいるが、安易に戦いの比喩を持ち出すのは疑問、といった論調をそこかしで見かけることです。勿論私の本など誰も引用しませんが。そういう記事は大抵、「一般論的な視点」を視点を持ち出し、特定の論文や本を引用することもせず、世間の風潮、のような感じで批判や論評を加えることです。つまり、ジャーナリストによる記事に、その種のものが多い、ような気がする。あっ、気が付くと、ここで私は同じようなことをやってる・・・)

・・・「専門家」やその道の「権威」の言論を邪魔するな、たちの悪いネット民の「言論」を取り締まらないと日本は極右に支配されたファシズム社会になる、如何なる方法を使ってでも民主主義を守れ、大学の先生と博士号の関係って何なの?

等々といった、様々な議論が、専門家・研究者といった玄人と、ネットスラム街の扱いされている人々(どんな?)を含む素人との間で、活発に議論されている(「可視化」されている)状況は、寧ろネット社会ならではの、歓迎すべき性格を持ったものでもあろう。

例えばアリストテレスやゲーテのような、あらゆる領域で専門家になり得るような人はこの世に存在しないし、ましてや現在の日本には皆無であろう。それに独裁社会ではないのだから、そんな人は不要だ。

結局、社会は個々の領域における少数の玄人と大部分の素人との関係(協調だけでなく対立も起こるだろう)によって、そのダイナミズムを実現することになる。

煎じ詰めれば、素人が偉そうに玄人を馬鹿にするのが悪いのと同じように、玄人が素人をバカにするのも良くない。

総体として見れば、専門家・玄人が、素人の領域にまで引きずり降ろされるという、民主主義的な事態がさらに進んでいるわけだ。これをポピュリズム、ファシズム、極右などの言葉と結び付けて解釈したがるのが玄人であるが、建前の理想や思想とは別に、現実の言動そのものが、ファシズム的な傾向を帯びたり、ファシズム的な社会をもたらしたりすることもあることは、注意しておいた方が良いだろう。

+++++++ここまで、読み飛ばし可能

幕末の北辺事情についての説明もあった。

林子平による『蝦夷国全図』である。青森から、北海道、樺太、千島列島、大陸まで描かれている。

この部屋の近くのスペースに、17世紀頃の航海日誌も置かれていた。

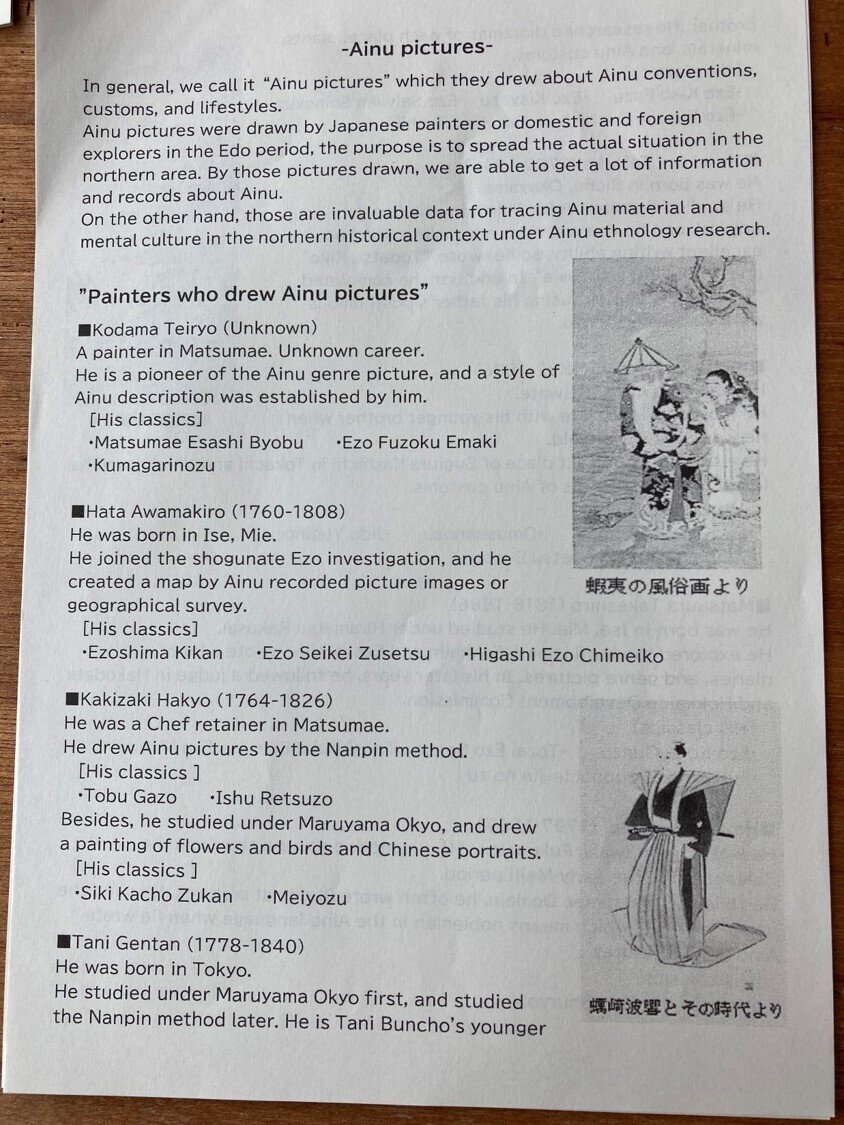

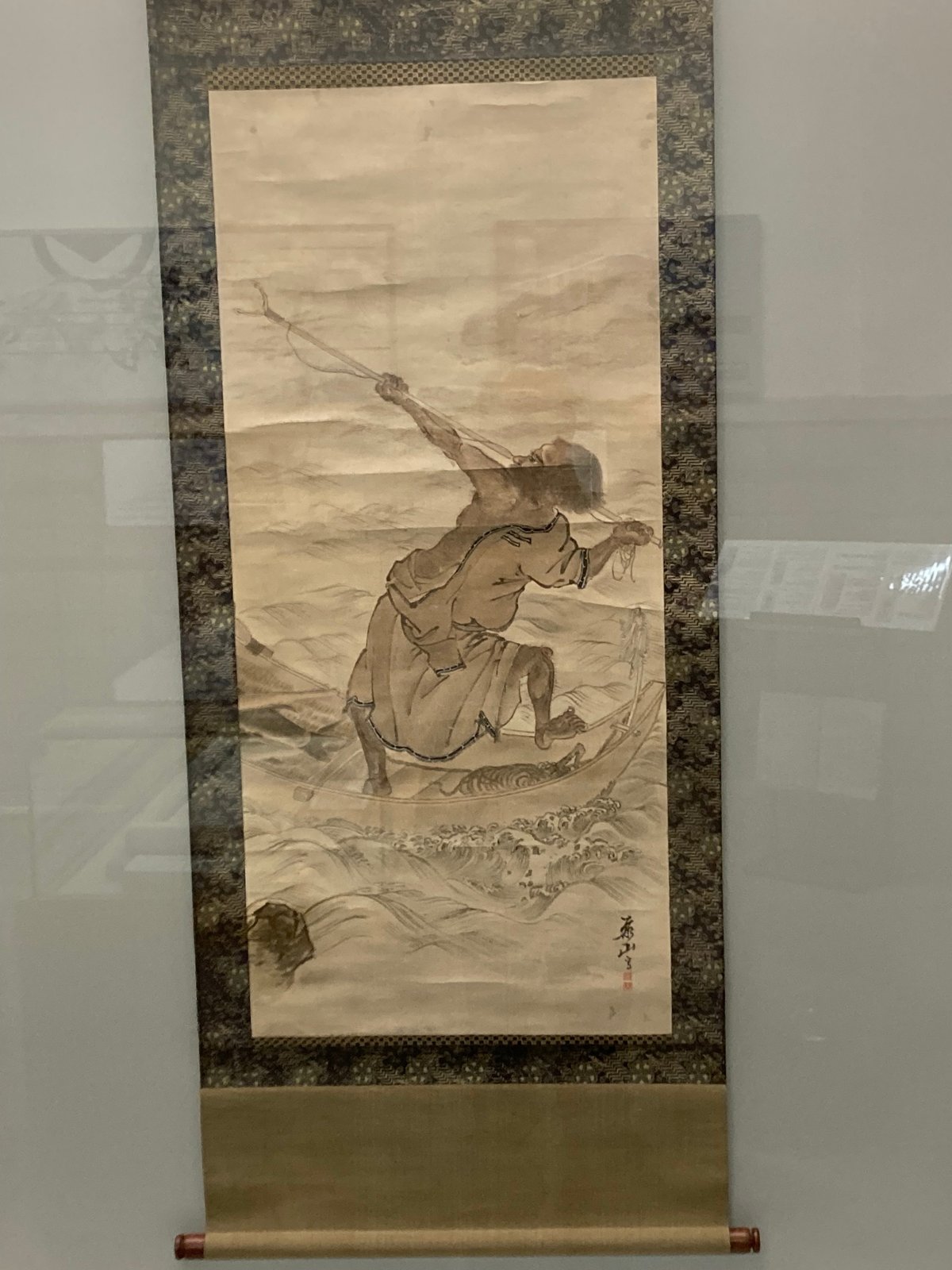

展示室6から7に移動する。その部屋は、「アイヌ絵の世界」の展示である。

アイヌ絵や画家の解説がある。

これも印刷されていたので、印刷版を掲げる。

別の説明パネルもある。

館長による「アイヌ絵の見方」というパネルが、英語付きであった。

絵の描き手が予め持っている思い込み(固定観念)を意識化することが大事だと言っているように思う。(間違っていたらすみません。)

私が研究している人工知能や認知科学の世界では、「スキーマ」に当たるものと関係する。

下は、蝦夷ジャンルアーティストの年表風の一覧図である。先に英語版を示す。

その日本語版。

幾つかの絵が展示されている。

これは、横山崋山という人の絵である。

その説明。

これも同じ人の絵である。

展示室7が二階の最も奥の展示室であり、そこを出て奥に行くと階段があり、そこを降りて行くと一階の受付付近に出る。しかし私はもう一度戻って吹き抜け付近を歩き、エレベーターに乗って一階に行った。柱が凄い。

北方民族資料館の二種のスタンプを押した。

資料館を出ると、横にグループ的な資料館や博物館があった。

今回は時間不足で行かなかった。

函館文学館では、恐らく石川啄木の多くの展示があると思われる。ドナルド・キーンの啄木を伝記『石川啄木』を読んでいると、函館大火の際火事が燃え広がるのを見て、興奮する啄木の異様且つ滑稽な姿が描かれていて、印象に残っている。

すぐ近くに近辺の地図があった。

ぼんやり見ていると、不図目に付いたものがあったので、行ってみようと思った。

大通りの函館駅の方に向かう左側舗道を少し歩くと、函館文学館があり、その先の横断歩道を渡ると、まっすぐ坂道になっており、そこを登って行く。

晴れた日で、振り返ると、海の方がとても綺麗に見える。

登り切った突き当りには、高校があった。

その少し手前に、こんな学校があった。

勿論建物には電気が点いている。

隣の方は領事館になっているようだ。

建物は続いているようにも見える。

日本の大学で、北方領土からロシア極東までを含む範囲の、本格的な研究は出来ないように思う。ロシアとの間のこの地域の物語戦が勃発すれば(ロシア側は常に仕掛けている筈だ)、現在の日本人は到底勝てない。「物語戦」を雰囲気的・気分的に批判することは、この種の物語戦に日本人が乗ってはいけない、ということを含意しているのだろう。しかしそれでは、勝つことはおろか、勝負の土俵に乗ることさえ出来ない。逃走なのか? 何のために? 極めて疑問だ。

美しい風景を眺めながら坂道を下った。

そこからハンバーガー屋のラッキーピエロに寄るつもりで函館駅の方向に歩いた。市電に乗るまでもないと思ったが、かなりの距離があった。そして前何度か行ったことのあるラッキーピエロに向かった。見つからず、何度か同じような所を歩き回った。それでようやくスマホを見て、やっと場所が変っていることに気付いた。駅のすぐ近くだった。入るとかなり混んでいて、待っているうちに予定していた電車の時間に遅れてしまった。取り敢えず、お土産と自分の今日の夕食用にかなりたくさん買い込んで、函館駅に行った。

このところ、北海道や大阪等でかなりたくさん歩き、また「高齢化」のためためもあるらしく、足の裏に痛みが出ていたが、北方民族資料館の館内を歩き回地、さらに帰り道では、坂道を経由しさらにラッキーピエロを探し回って函館駅に戻る、と今日もかなり歩き、足の痛みがかなりひどくなっていた。しかもこれから研究の打ち合わせのため青森に寄る必要がある。

函館からはこだてライナーに乗って新函館北斗駅に出て、そこから新幹線で青函トンネルを経由して新青森に出た。新青森駅にはねぶた風の出し物があった。

そこから奥羽本線、青森行きに乗り換える。奥羽本線とは、多分福島から、米沢、山形、新庄、横手、秋田、大舘、弘前を経て、青森に至る長い路線だと思う。

ちょうど来たのは、弘前の方から来る特急つがるだった。新青森と青森の間に限っては、特急券なしで乗れるという。これに乗って青森駅に着く。せっかく綺麗な電車なのに、5分程度で付いてしまうのは、寧ろ勿体ない。

これに乗って来た。

青森駅前のアーケード側に出ても、打ち合わせが出来るような店はあまりないとのことなので(それに日帰りなので)、21:00まで開いている駅ビルのスターバックスに二時間以上陣取り、知り合いの研究者と打ち合わせをした。普段リモートだとなあなあで済ませることを、対面でてきぱきとかなり片付けることが出来た。

21時過ぎに再び青森駅から新青森に行き、そこから新幹線に乗って一時間程で盛岡に着いた。車内でパソコン仕事をしながら、ラッキーピエロで買ったハンバーガー(***バーガーなどと形容のない最も古典的なハンバーガー)を、スターバックスのカフェミストと一緒に食べたが、ボリュームもあり旨かった。