データで見るマーラー全作品のジャンルと調性

はじめに:「データで見る」とは?

クラシック音楽についてデータで分析してみようという試み。今回は、前回のマーラーの生涯の続き。

今回のデータ

データはIMSLPから取得した。

作品数カウントのルール

交響曲など楽章に分かれている曲は、楽章ごとに1曲ずつとしてカウント

『さすらう若者の歌』など組曲になっているものは、それぞれを区別して1曲ずつとしてカウント。

『大地の歌』は交響曲ジャンルとしてカウント

年ごとに見る場合は、作曲が複数年に跨る場合は等分しカウントする(例えば、1883 - 1888年にわたって作曲された曲なら1883年から1888年に1/6ずつ)。

このカウント方法には議論が残るが、ひとまずこれで進める。

マーラー全作品のジャンル

マーラーはあまり作品数自体はあまり多くないので分かっていたことではあるが、声楽作品が多い。

交響曲第2, 3, 4, 8番や大地の歌にも声楽が入ることから、マーラー作品において声楽が果たす役割は大きい。

マーラー全作品の調性

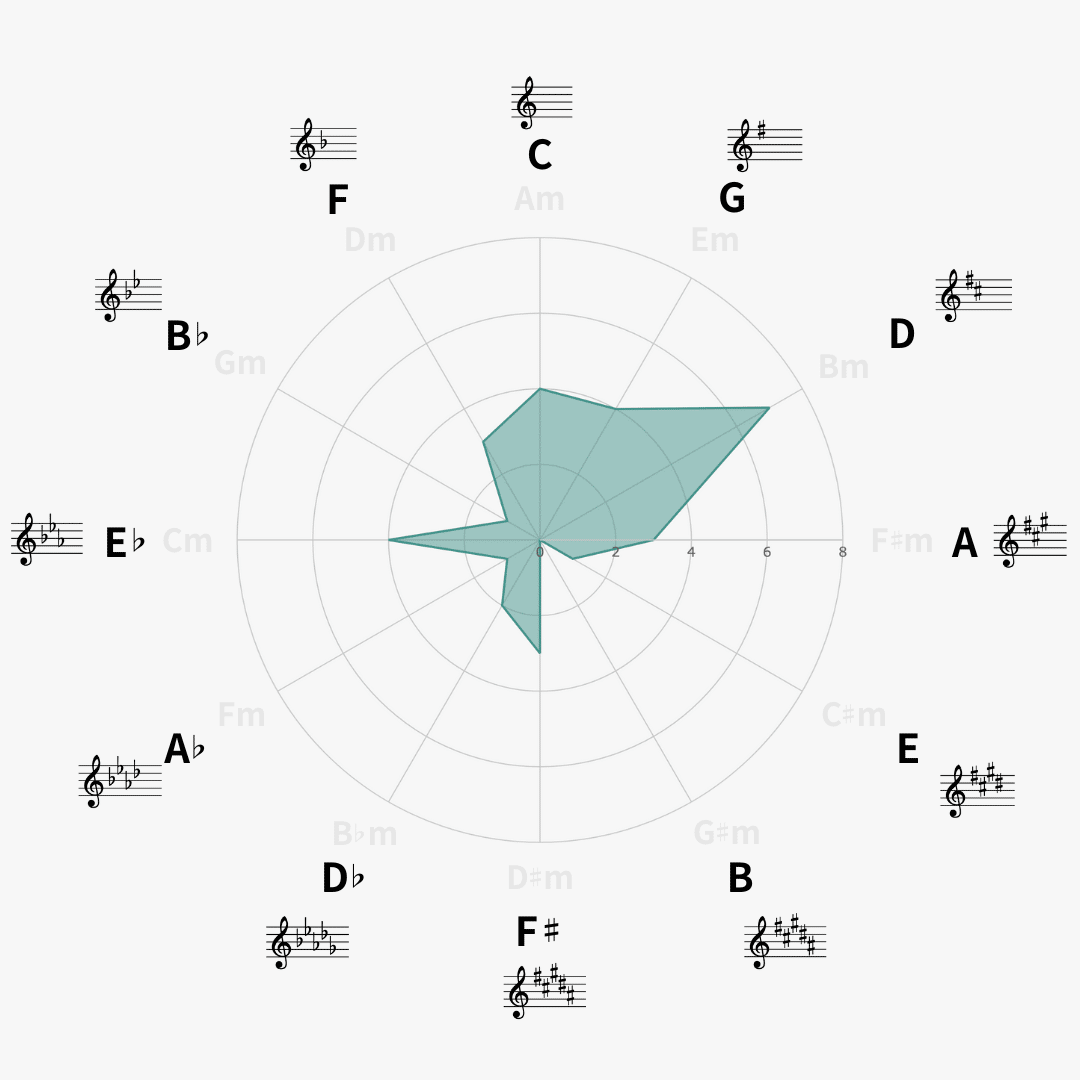

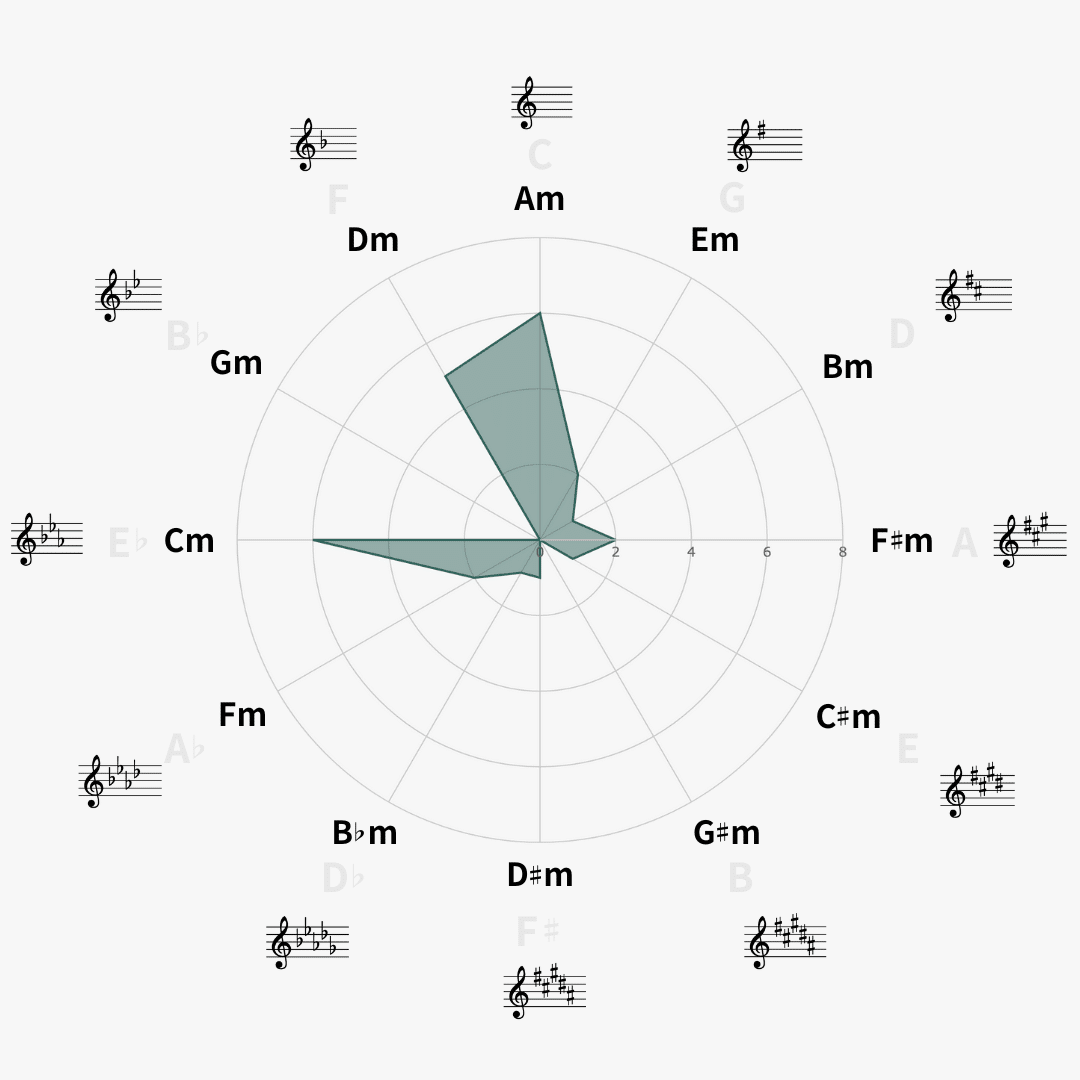

グラフの表示は五度圏の並びにしたがって円グラフで、長調と短調を分けて表示する。

長調と短調を分けて表示

交響曲のみの調性

交響曲のみを抽出する。(上のグラフとはカウント軸のレンジが違うことに注意。こちらは最大値が8になっている。)

全作品の調性と交響曲の調性を比べて大きな偏りはない。

1時間を超えるようなマーラーの交響曲においては、楽章内でもたびたび転調するわけで、このカウントで何か分析できるものでもない。

年ごとにカウント

年ごとに見ても、長調・短調に大きな偏りは無い。

これから書くもの

次はブラームス