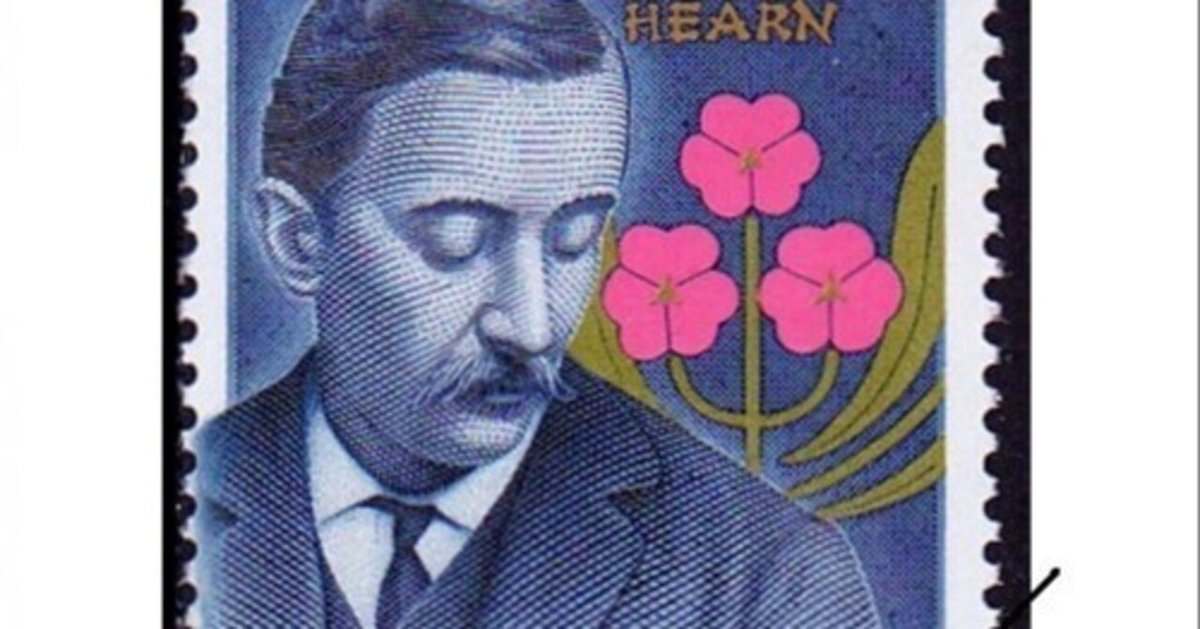

牛肉を愛した偉人たち ㉑・ラフカディオ・ハーン=小泉八雲

来年の秋から放送されるNHKの連続テレビ小説(113作目)は、島根県ゆかりの作家、ラフカディオ・ハーン=小泉八雲の妻、小泉セツをモデルにした「ばけばけ」に決定している。

ハーンは1850年6月27日、イオニア諸島合衆国・レフカダ島(当時は英国領、現在はギリシャ領)で出生する。本名はパトリック・ラフカディオ・ハーン、パトリックはアイルランドの守護聖人・聖パトリックにちなむファーストネームだが、彼はキリスト教に懐疑的な考えを持っていたため、ミドルネームのラフカディオを好んで用いた。

父はアイルランド人の軍医で、母はキシラ島出身のギリシャ人である。英国のカレッジ時代、回転ブランコで遊んでいる最中にロープの結び目が左眼に当たって失明。以後左眼の色が右眼と異なるようになったため、写真は右側からのみ撮らせるようになる。フランスやイギリスの名門ダラム大学の教育を受けた後、1869年に渡米。得意のフランス語を活かし、20代前半からジャーナリストとして頭角をあらわし始め、文芸評論から事件報道まで広範囲に健筆をふるう。

ハーンは1890年(明治23年)、米国出版社の通信員として来日する。しかし、来日後に契約を破棄し、尋常中学校の英語教師として松江で教鞭を執(と)るようになる。そこで身の回りの世話をしたのが小泉セツであった。1896年2月、ハーンはセツの戸籍に入籍する形で正式に結婚し、日本人小泉八雲(やくも)となった。

ハーンとクレオール料理

ハーンは雑誌記者として米国各地を転職するが、彼に影響を与えたのが支配者が何度も変わった土地ルイジアナ州ニューオーリンズであった。

ニューオーリンズはミシシッピ川の河口ちかくにある港町で米国には珍しいラテン系の街でもある。彼は優美なフランスの香りにアフリカ文化の野趣の混じったこの土地を愛した。

ここで四方田犬彦著『ラブレーの子供たち』(新潮社)から「ラフカディオ・ハーンのクレオール料理」を覗いてみます。

ラフカディオ・ハーン(1850~1904)といえば小泉八雲。19世紀の終わりごろ日本を訪れ、松江中学で英語の教鞭を執りながら、急速な近代化・西洋化のなかで喪われようとしている「古きよき日本の面影」を美しい文章に残した人として、知らない人はないだろう。だが、この人が日本に来る前にニューオリンズやカリブ海のマルチニック島に長く滞在していたことは、案外知られていない。

(中略)食物もまた例外ではない。ニューオリンズ時代にハーンはクレオール料理に深く魅惑されたらしく、レストランを経営しかけて失敗するという事件さえ起こしている。だが、こうした経緯のなかから『クレオール料理読本』という書物が生まれ、1885年に刊行されることになった。

(中略)二番手はトリッパ。これはイタリアやフランスでは長時間茹でて臭みを取ったのち、野菜とともに煮込み料理にするのが一般的だが、ハーンは茹でたあとに切り分けて、ベーコンの油で揚げるという料理法を挙げている。別段に味があるものでもないから、油に投じるさいにあらかじめ塩胡椒を施しておくことはいうまでもないが、パン粉か砕いたクラッカーをまぶしておく。最後にグレイビーソースだが、これは鍋に残った油に、酢と小麦粉をまぜて作る。トリッパのうえにソースをかけ、マッシュルームをわきにあしらって、ひと皿が完成する。これはトリッパ独特の歯応えにクラッカーのパリパリした味が加わり、ベーコンの香り、酢の微かな酸味が混じりあって、簡素な料理でありながら、充分に愉しめた一品であった。

ハーンの本は『ラフカディオ・ハーンのクレオール料理読本』というタイトルで2017年に復刻版が刊行された。本の帯のキャッチコピーには、「亀のさばき方からオクラ入りゴンボ、ジャンバラヤなど、130年以上の昔のニューオーリンズの風景を今にも伝える異国情緒あふれるメニュー400選。ハーンの挿画も多数収録」とある。

この中には「獣肉・鳥類・鹿肉料理のためのソース45種」の小見出しもあり、すべてがハーン手製のレシピである。

ここで毎度おなじみの嵐山光三郎の『文人悪妻』から「洋妾と呼ばれた賢夫人」を覗いてみましょう。

ただし、月給が百ドルもあったので「武士の娘がいい」と注文をつけま

す。そこで見つかったのが小泉セツでした。セツは、結婚に失敗した出戻

りで、没落士族の娘ですから「中年オヤジでもしかたない」と思ったんで

しょうか。

ハーンは、セツの手を見て、「こんなに骨が太いのは武士の娘じゃな

い」とケチをつけたりしましたが、ひとたび日本の女にかかったら、コロ

リとまいってしまいました。

そして、結婚して、子が生まれるとメロメロとなり、かりそめどころ

か、ハーンのほうがずぶずぶと日本の人妻にはまり、十四年間日本に滞在

して骨を埋めることになるのです。

セツは、ハーンと結婚生活をはじめたころ、松江の人から洋妾と悪口を

いわれました。明治時代は外国人と結婚した日本人女性は、みなそう呼ば

れていました。国際結婚なんてしゃれた言い方はなかったのです。

実際、ハーンは三男一女のたいへんな子煩悩で『文士の逸品』文・矢島裕紀彦、写真・高橋昌嗣(文春ネスコ)の「小泉八雲の蛙の灰皿」では次の紹介がある。

直径十センチにも満たない小さな陶器の灰皿(島根県松江市・小泉八

雲記念館所蔵)。蓮の葉をかたどった淡い緑色。片隅に小さな蛙が、ちょ

こんととまっている。小泉八雲はこれをペン先入れに使った。子どもたち

がペン先を踏んで怪我をすることのないように、との配慮からだった。

ああ、懐かしいほぼ半世紀も前の鳥取大学の学生時代、将棋部の交流戦でよく島根大学を訪問しました。勿論、記念館にも足を延ばしました。松江はしっとりとした旧い街並みが好印象で、そして、なんと言っても宍道湖の夕日が圧巻でした。

ハーンは松江をかわきりに熊本、神戸、東京と移り住んだ。その理由としてハーンはつねに高条件の職を探し求めていたからです。

セツの回想記には、「食物の好き嫌いはございませんでした。日本食は

漬物でも、刺身でも何でも頂きました。お菜から喰べました。最後に御飯

を一杯だけ頂きました。洋食ではプラムプディング、大きなビフテキが好

きでございました」

とある。なかでも奈良漬を好んだという。また夕食は必ずビフテキで、松江市材木町の西洋料理店「魚才」より取り寄せ、そのあと朝日ビールを飲んだ。

小説の『怪談』と映画の『怪談』

八雲の業績でよく知られている『怪談』はセツ夫人が古書店から買い集めてきた雑誌や絵本や小説を読んでハーンに聞かせ、ハーンが英語で書き改めた作品である。そのため、翻訳した作家が複数いて、その独特の語り口が今でも充分楽しめる。

私は今回の執筆のため、初めて『小泉八雲集』上田和夫訳(新潮文庫)で『怪談』を読んだ。「耳なし芳一のはなし」から「力ばか」の14篇が収載され、一読に値する。

また、映画『怪談』(1965年)はわたしの実家の斜向かいにあった「有楽座」という映画館で観たような記憶があったが、今回、AmazonのPrime Videoで確認したら初見だった。おそらく「耳無芳一の話」の映画ポスターの印象が子ども心にもあまりにも衝撃だったので観た気になっていたのだろう。映画は第18回カンヌ国際映画祭で審査員特別賞の秀作で納涼の八月には得心すること請け合いです。

晩年の八雲にとって幸運だったのは、在日中に米国で出版した著作が東大総長外山正一の目にとまり、東大の英文学講師として採用されたことであった。週十二時間教えて月給四百円というのは法外の俸給であった。(*日本人教師を三人雇える額:筆者注)

明治三十三年強力な庇護者であった外山正一が亡くなると、徐々に待遇が悪くなっていく。

明治三十六年、八雲は東大を去り、後任としてロンドン帰りの夏目漱石がきた。

八雲は東大をやめた傷心の日々に、「耳なし芳一の話」を執筆した。

今回は嵐山光三郎『文人暴食』(マガジンハウス)の「小泉八雲 一椀に白魚の泣き声を聞く」に多くを依拠しました。

初出:『肉牛ジャーナル』2024年8月号