元型(ベーゴマ考84)

「バリ」ってなんや?

さきほど、

井出先生に

あいかわらず

関西バイの写真を送りつけていた時

「これ、バリの幅や太さを見比べると、違いがありますね。関西のは細いバリが多いような?」

「ん?バリってなんや??」

バリってなにかというと、

鋳造の時の溶けた金属の道と繋がっていた部分

木でいうと実につながる枝の部分

ベーゴマ本体側でいうと

「ヘソ」とかよばれ、

少しでっぱりがあるところだ。

昔の子の一部の子は、ここが大きく出っ張ってたりするものを、攻撃力が強いとして重宝したともいわれる。

東西でなんかちがうのかな??

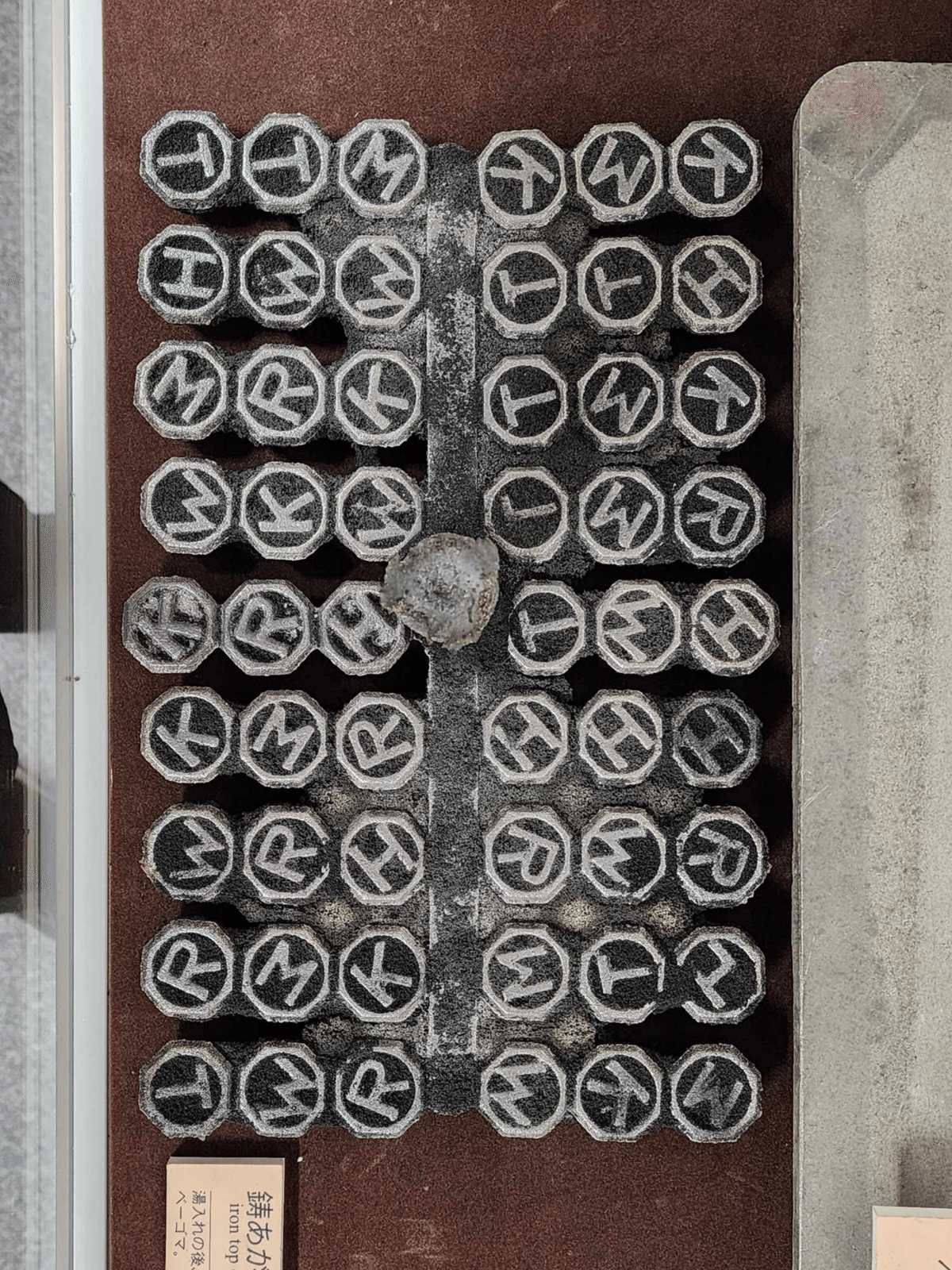

これをみてほしい

これは、郷土資料館にある

日三鋳造のベーゴマの金型と

できあがったばかりのつながっているベーゴマ

つまり、関東の作り方では

コマとコマが繋がっているので、

ものによっては左右に繋がっていた名残「バリ」

がある。

また、コマの辺と辺が繋がるので「バリ」が大きい傾向がある

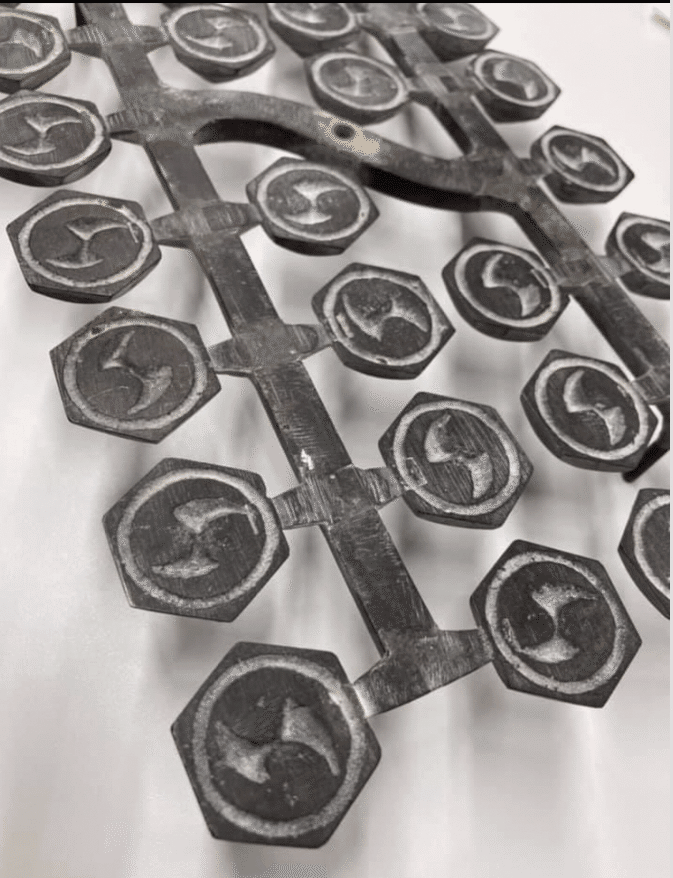

関西はどうなのか

まず、わたしがもっている

関西のベーゴマの金型を見てみよう

なんというか…葡萄だ。

確かに関東の鋳造方法とは異なり。葡萄みたいに繋がっている。

そこで井出先生がさけぶ!

わかったかも

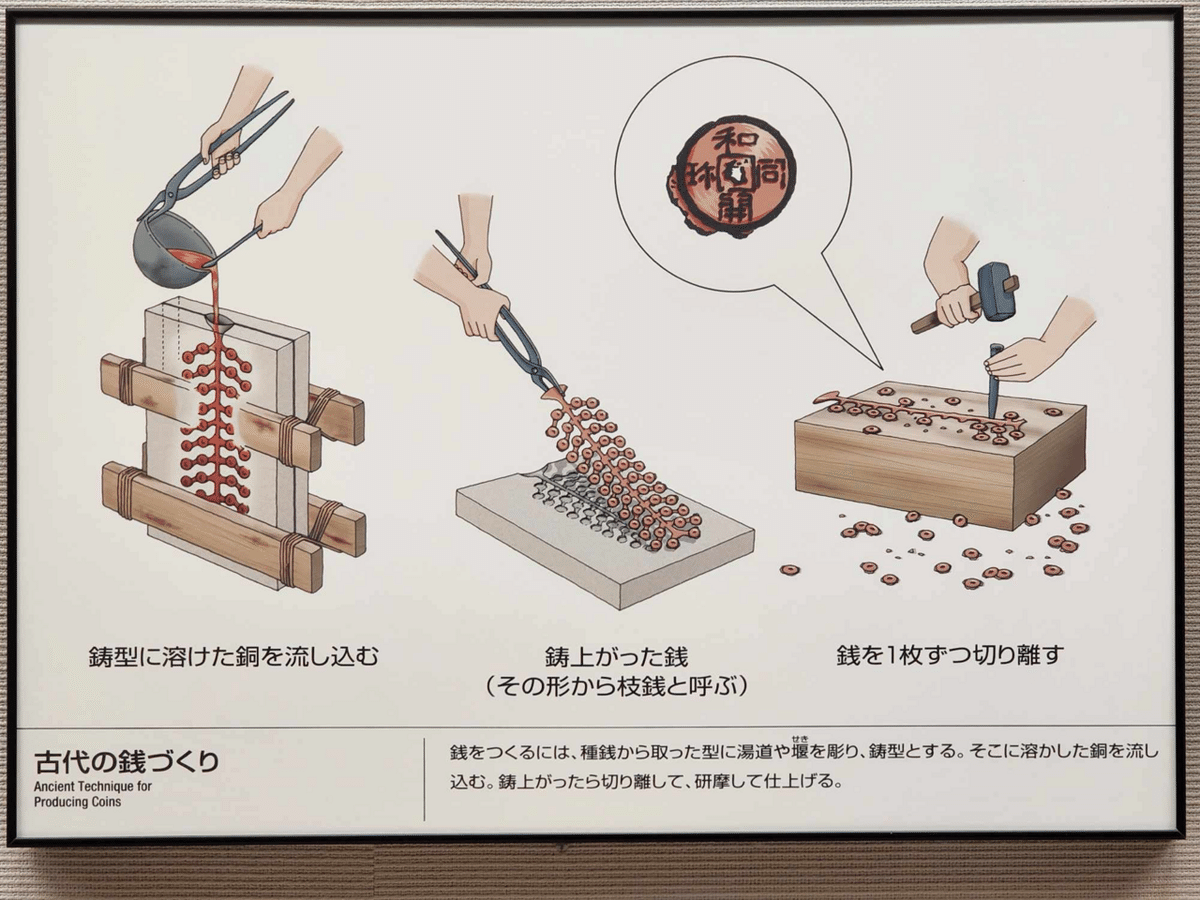

井出先生がみせてくれたこれは

大阪歴史博物館の常設展示らしい。

大阪城の横や

難波宮のとこや。

何度も見てるのに、ぼーっと見てんじゃねぇよってチコちゃんに怒られるやつや。

なるほど、

確かに似てる。

葡萄状だ。

小物を鋳造するときの

やり方が関西と関東で異なるのかもしれない。

関西のバイ型は金属製

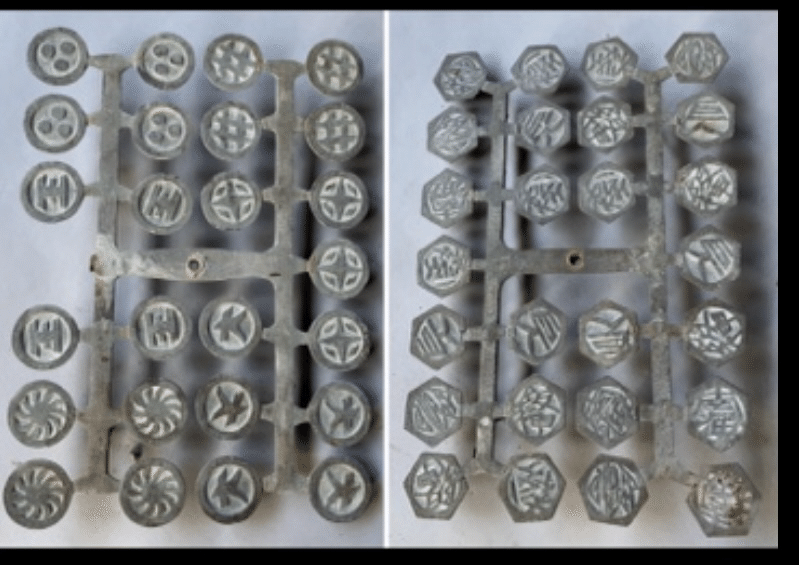

今まで15年くらいでベーゴマの型がオークションに出たのは計3回

全て関西バイの元型だ

1度目は8個が同時に出た。

関西バイは葡萄のように、鋳造する。

一度で大型の場合は26ヶ

小さいものは34ヶ

こうしてみると

「バリ」になる接合部が小さいことがわかる。

バリの違いから見えてきたこと

なぜ、関西と関東の鋳造方が違うのか。

ここで思い出されるのが

辻井社長に初めて会った時に聞いたことだ

「元型って存在するんですか?」

『昔は木型やったから、人気がなくなったら薪にして炉にくべたのでありません。』

関東は木型であった可能性が高い。

川口の木型組合のホームページによると

江戸時代末期から明治にかけて

菊造という職人が基礎を築いた旨がかいてある。

わたしたちの知っている知識を動員して仮説を立ててみる

やはりベーゴマの発祥地は関西で、

はじめ真鍮バイは貝独楽のそのめんまのかたちなので土型

もとは富本銭や和同開珎の鋳造にはじまり、長年の経験と技術の蓄積があって、職人がいたことで、鋳物のバイゴマを作られる時に応用した。

関西の鋳造法だと

枝の部分が多く、一度に量産できない

それが関東に伝わったときに、「一度に大量につくりたい」という願いと、それを実現できる木型職人がいて、ベーゴマが木型に変わった。

ベーゴマ同士を隣接させることで一度に54ヶできる。一方で隣接したとことを切断するのでバリは辺となり大きい。

あくまで仮説であることを追記しておくが

バリの形で関西と関東で異なることは事実であり、これからも調査を継続していく

(それぞれの鋳物協同組合にきいて、作り方の違いを確認する必要がある)

バリで見分ける

関西バイの「バリ」達

辺でつながっていたら、木型=関東流

細い棒状だったら、金型=関西流

こんなこと、考える人

たぶん今まで思いついた人、いないかも?

というか

井出先生と一緒に考えないと見えてこないことが多い。

もうそろそろ

「ベーゴマを通してみる日本の歴史」

という、超絶マニアックな本が2人で書けるw