幻の木型②(ベーゴマ考89)

井出先生からの

引き続きの研究報告。

辻井社長と

中島さんの聞き取りから

またもや

新事実が発掘された!!

「樹脂配列金型元型」保管計画

先日の、木型調査で

推測された「樹脂型」の基本配列

つまり、元型の元型…

なんかややこしいな。

ベーゴマを数万個みたみなさんなら

誰でもわかるが

昔のベーゴマをみると、

繰り返し使われたものは、だんだんと型が摩耗していき、表面の文字が太くなっていったり、

潰れていく。

ということは、

定期的に再度「金型」を作り直す必要性があるわけだ。

先日の木型職人の木型とそのコピーである樹脂型

ならべると

溝の形状がおんなじということがよくわかる。

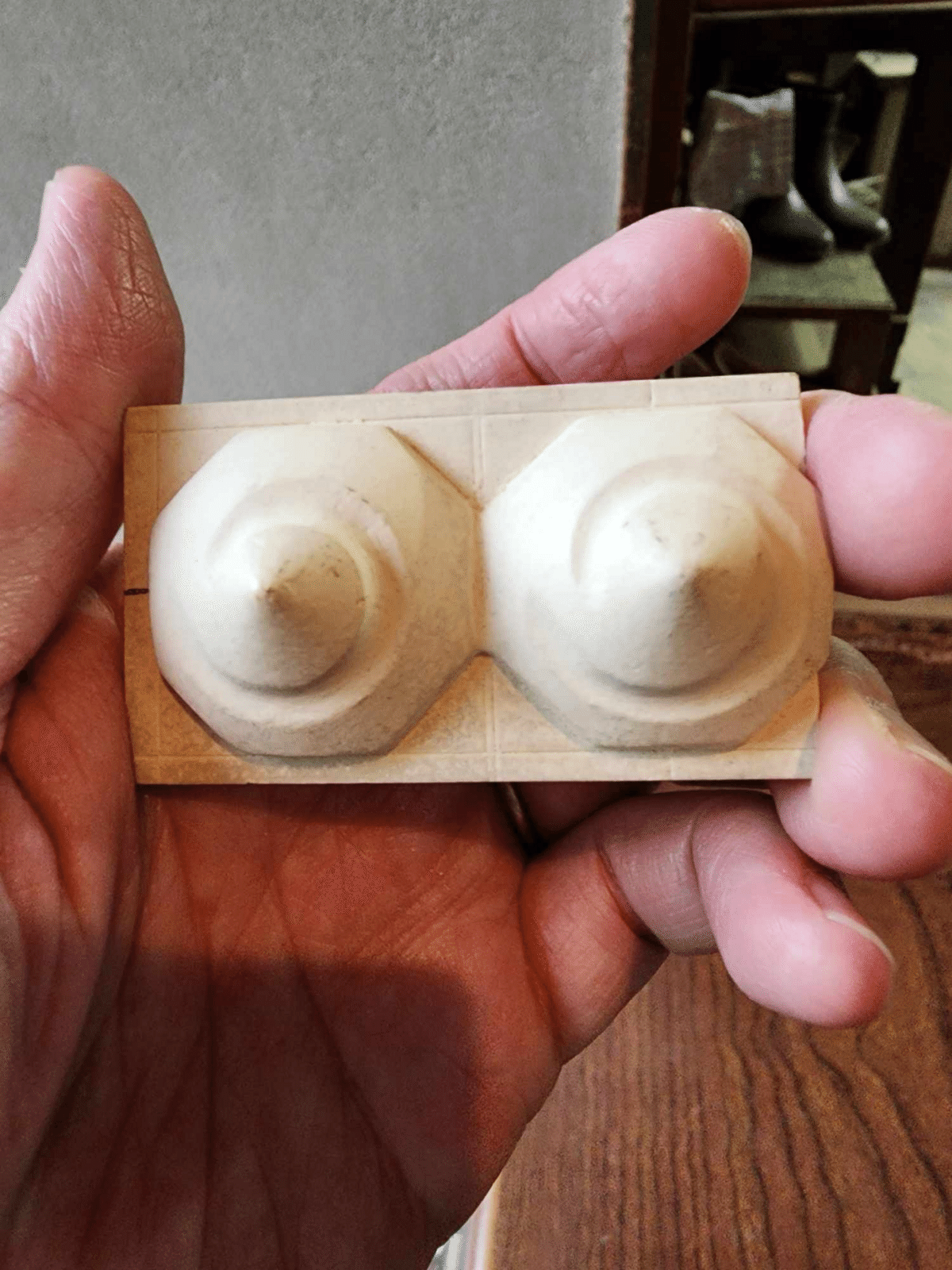

はい、出ました!

例の樹脂を並べた

樹脂配列元型金型です。

金型とはいえども、何年も使っていると磨り減ったり、割れたりするので、そのたびに金型をつくり直す必要がある

その際にこれが登場するそうです。

毎回思うが

辻井社長と中島さんの

当たり前とおもってることは

実はかなり重要なことが多いw

ベーゴマができるまで(完全版)

以下が、井出先生が

やっとたどり着いた

「ベーゴマができるまで(完全版)」となります。

【元型作り】

①木型職人に木型を作ってもらう。

②木型をもとに樹脂で複製をつくる。

③樹脂を並べた型をつくる。(上写真)

④ ③をもとに金型をつくる。

【製造過程】

⑤金型をもとに砂型をつくる。

⑥砂型に湯(溶けた鉄)を流し込んで、冷えて固まったら型を崩して取り出す。

⑦繋がったベーゴマをざっと割って、ショットブラストにかける。(機械の中で直径5ミリほどの鉄の玉を吹き付けて、製品の表面に焼きついた砂を落とす)

⑧ガラをかけて表面のバリをとる。(角六の場合、⑦で繋がったままでも、隣のベーゴマとの接合部が薄いので、この段階でバラバラになる。)

⑨それでも取りきれなかったバリは、1個1個、手作業でグラインダーで削る。

⑩1個1個、目で見て検査して、合格したものだけが出荷される。

ここまでしても

単価はひとつ◯円なわけで

そらやっとられへんなぁ。

先日のこれは、おそらく樹脂の複製をつくったときの不良か余りだと思われます。

いつ作られたのか問題

この③の樹脂型と、木型職人さんからいただいてきた3連の木型は、いつ作られたのか?これも判明しました。

「13~14年前ごろ」だそうです。

今から16年前、中島さんが日三鋳造所に来ました。

それから2年後、新角六の型をつくることになりました。(2010年ごろと思われる)

当時、一から木型で彫ってもらっていたら、塗り絵ベーゴマや、出荷数が少ないオリジナルベーゴマでは手間と費用が合わないし、型の数がとんでもない量になってしまうので、保管庫の問題も出てきてしまう。

そこで、のっぺらぼうの型をつくって、表面のデザイン部分だけを樹脂でつくって貼り替えることにしました。

いざ、型をつくろう、となったときに、昭和46年に、「えのます」さんから引き継いだ角六の型をもとにしよう!その中でも、1番大きめに出る湯道のすぐそばの「R」をもとにしよう!」となりました、

その「R」を木型職人に渡して作ってもらったのが、例の木型だったわけです。

立教大学の「R」は知る人ぞ知る、角六の中では一番重いことから使用者が多かったのだ。

今回の話で、湯道に一番近いのが「R」だから重いということがわかった。

中島さんも辻井社長も、まさか木型が残ってるとは思っていなかったそうです。

みつぼし、というところでも作っていた、という話も出ました。

前に中島さんが「弥平に来たおじさんが大毎をもってた、って言ってたよ」のおじさんが勤めてた工場らしいです。

この「みつぼし」という鋳造所だが

現存する。

今度井出先生がいってくださるそうだ。

井出先生は仕事できているんだろうか‥‥

いや、これが仕事なのか、

さもすれば

なんて素敵なお仕事だろう。

中島さんが勢いあまって

日三鋳造にはいりはったのもびっくりした。

昭和46年に、「えのます」さんから引き継いだ角六の型をもとに

‥この言葉

「えのます」さんというのは

日三がベーゴマの製造を引き継ぎ、型を貰い受けた鋳造所のことだろう。

「えのます」さんが

会社名なのか、通称なのか

個人名なのかはわからない。

しかし、昭和46年に引き継いだということは

それまでにかなりずっとつくっていた

鋳造所だったということは

想像できる。

まとめ

実は、わたしは関西バイをずっと調べてきたのだが

その中で

関西でつくっていた工場や

徳島でつくっていた工場について

いくつかの情報をあつめてきた。

ここで、

はじめて

川口の

「日三鋳造」以外の情報がでてきた。

「えのます」

「みつぼし」

の調査をしたい!!

あー井出先生のそばにいたいw