丸型ベーゴマバリ観察記録(ベーゴマ考100)

100話と言う節目に

なんとなく書き始めた「ベーゴマ考察」も

ここに記念すべき100話を迎えます。

これだけ続けてこれたのも

ベーゴマを愛し、

誰も興味がない超絶マニアックな

こんな記事を読んでもらっている

そこのあなた!のおかげです。

ほんとにありがとうございます。

インスタなどと違い、ほんとにnoteの「いいね」

は嬉しい。

戦争中のころのベーゴマの記憶は

今残さないと2度とわからなくなります。

既にわからないことも多くあります。

誰かが残さなきゃとおもって

書いております。

次は200目指すぞ!!

最近、ベーゴマのバリばかりみとる。

こんなところに日本全国で

着目するのは私か井出先生か

どちらかしかいないであろう。

「バリ」とは鋳造の際に、溶けた金属が流れてきた入り口や出口にできる。

みかんの枝にくっついてた茎みたいな感じ。

角型はわかった。

前に角型の昭和30年代以降の鋳造については

モールディングマシンの導入により

ずれが少なくなり、ベーゴマを横方向に

1mmの湯道をつくり

配列させることで一度におおくの鋳造が可能になったことを述べた。

角型のベーゴマはこんな感じになるのだ。

では丸型は??

角型は辺と辺をくっつけることで

溶けた金属が流れるのはわからんでもない。

しかし…丸型のベーゴマは

隣と接しても「点」なわけで

接点が広がればそれは

すでに「丸型」ではない。

もしかしたら

関西の型のように昔ながらの方法で

葡萄型に湯道をつくり

単品づつが、

まさしく葡萄の実のように続くのではないか。

というか

そんなにじっくり

丸型のバリをみたことがないw

自宅には古いものはあれど

あまり今の形の「丸六」は寮が存在しないので

井出先生に中島さんを通じて

丸型のベーゴマ型の状況を教えてもらう。

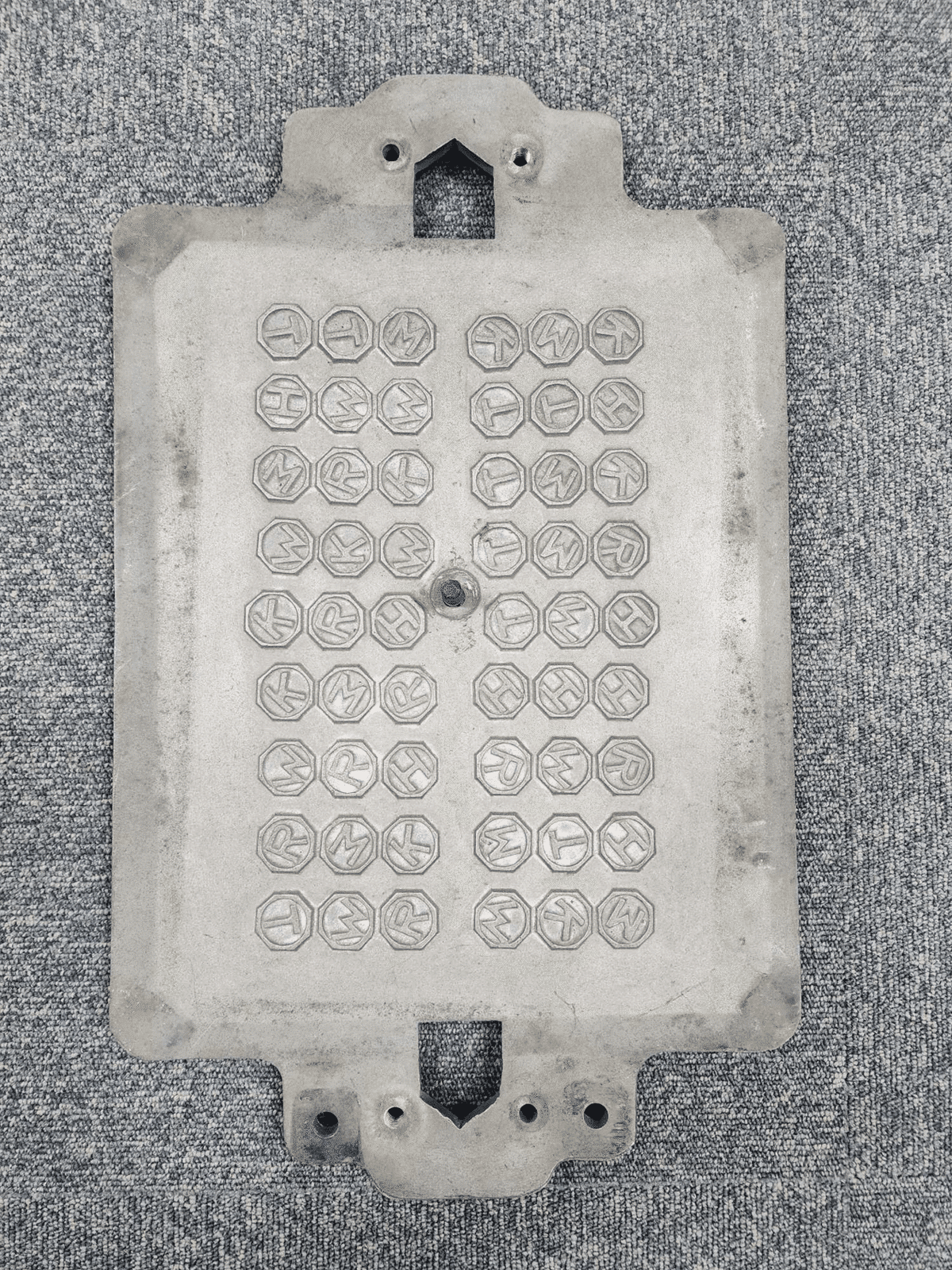

で…

ドーン!

お分かりだろうか

両側(左右に)バリがありました!

ちなみに渦巻きが違うのは、

「昔の型だから、職人の気分の問題」だそうです。

両側にバリがあるということは…

井出先生「これ、高王様の型です。

これと丸六は同じなんですって。」

なんということだ。

今の丸型も角型と同じ「並列鋳造型」だった

今気づいたが、

この型を見る限り、「並列鋳造型」で作ると

両端のベーゴマは角であろうと丸であろうと

バリは一つしかないということになる。

考えればそらそうなんだが

バリが一つであれば、「葡萄型鋳造」と言えるのではないかと期待していた。

すなわち関東におけるモールディングマシンが導入された昭和30年代より前につくられたもの

ということがイメージできると思ったのだ。

だが、「並列鋳造型」の場合、両方にバリがあるものと片方のみバリがあるものが発生するため、

バリで判断はできない。

丸型のバリに注目

次に歴代の丸型の「バリ」を見てみよう

初期六大学野球

(バット明治・ボール立教)

かろうじてバリが見える。

おちょこベー(大正期関東)

大正期のおちょこベーは関東で作られたものだが、これは小さな蒲鉾型のバリ一つなので「葡萄型鋳造」の可能性が高い

こちらは、井出先生の所蔵のおちょこベーたち。

それぞれ戦前のものであるがバリはひとつであることがわかる

こちらが拡大した、不思議なバリのもの。

型を作る時に、それぞれ工夫したのであろう。

このバリ一つ見ても、戦前に複数の製造業者がいたことがわかる。

関西初期鉄バイ

古い、大正期くらいの鉄バイにも小さなバリが確認できる。

徳島バイ

大戦後に徳島で作られた「徳島バイ」

こうしてみると、他と比べバリがとても大きいことがわかる。大きな徳島バイをつくるうえでの湯道を確保するすべか。

関西大型バイ

関西バイは昭和にはいっても

「葡萄型鋳造」であるため、バリは一つ

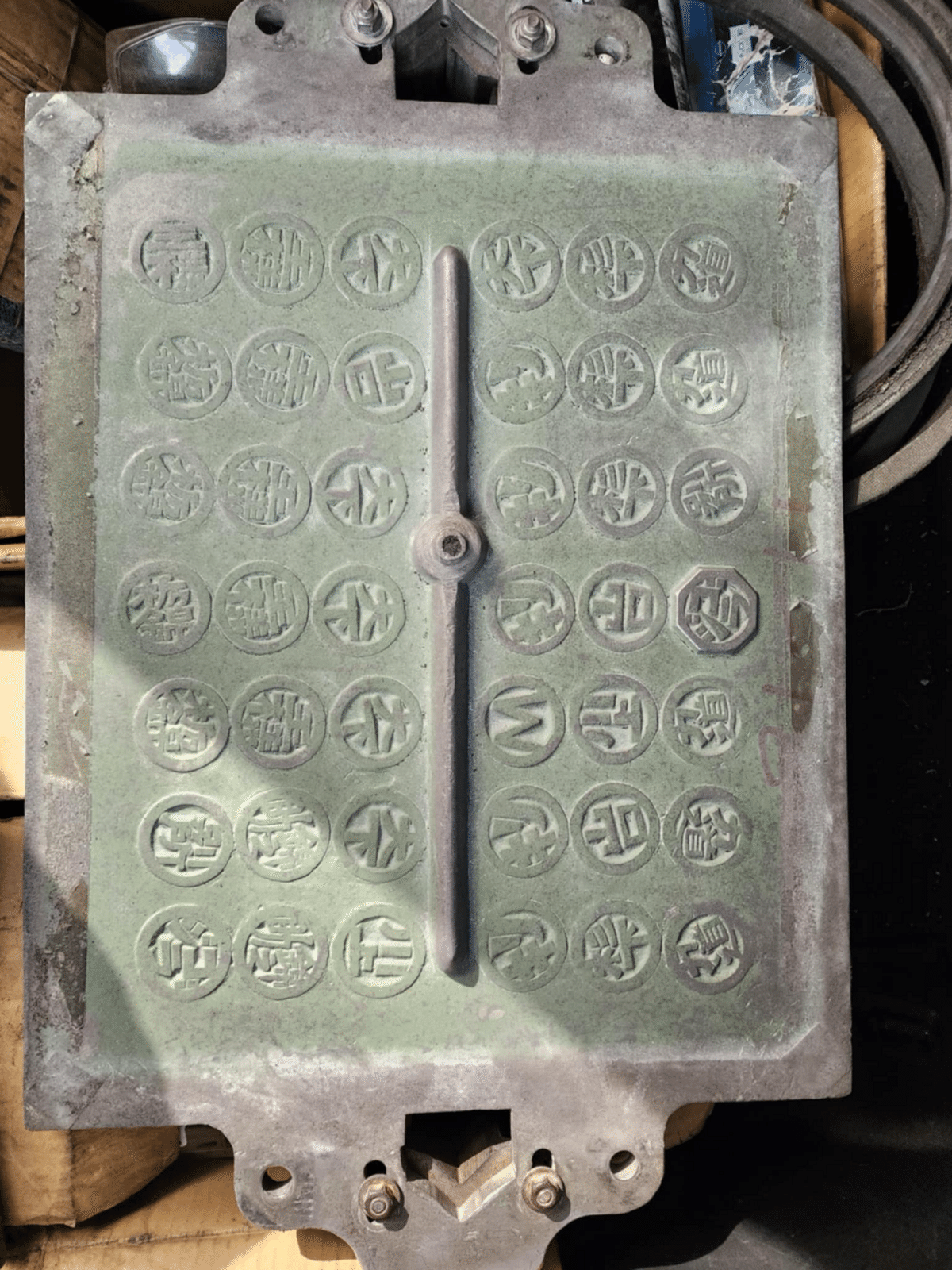

高王(相撲70年代)

これは、1970年代に作られたものであるため、モールディングマシンを使った「並列鋳造型」であり、両側にバリがあるものが存在

関西昭和初期丸型イロハ

こちらは井出先生が持ってはる

関西の昭和初期頃の丸型と思われる物

バリが太く、切断が…雑

同型のシリーズを私も何個かもっているが

愛媛の岡本さん所蔵のものは、こんな状態

大型の番線カッターみたいなもんで切ったのかな。それにしても

ここまでいくとバランスが悪く回らん

近年の丸六を見てみる

比較的近年の…といっても

戦後すぐを含む「角六」の裏側をみてバリを確認。

左が両側にバリがついている物、

右が片側にバリを確認した物。

バリの数だけでは、鋳造年をイメージすることはできない。

一方で、だんだん鉄の質や色、表面の凹凸などから戦前のベーゴマにはある種の特徴があることもわかっている。

これはなんとなくとしか言いようがない。

バリが左右についていれば、型が

「並列鋳造型」であることから間違いなく戦後。

であるが

◯バリ一つであること

◯鉄の質

◯表面の図柄

以上で総合的に判断する必要がある。

バリは鋳造年を推測する

一つの目安にはなると思う。

バリの形

井出先生がまとめてくれた。

バリは

よくみると

①蒲鉾型

②平たい楕円形

にわかれる。それによって、バリ1つでも

鋳造時期を判断できる可能性がある。

みなさんも

ベーゴマを手に取ったら

「バリ」に注目してみてください。

ベーゴマのお話がきこえてきますよ