日葡辞書(ベーゴマ考71)

「日葡辞書」とは

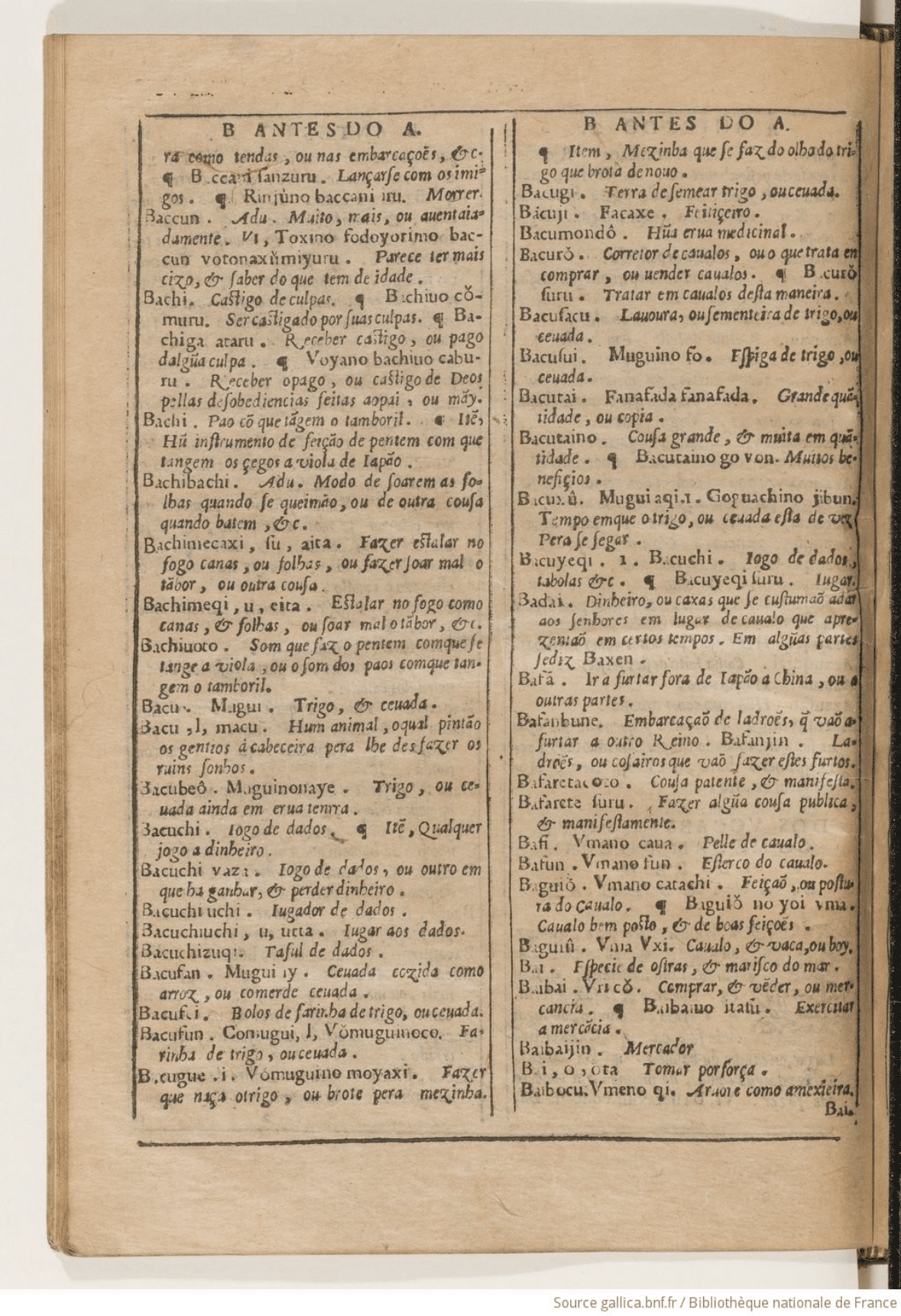

日葡辞書は

イエズス会の宣教師たちと日本人信者とが協力して編んだと考えられている。

慶長8(1603)年に本編が、

翌9(1604)年に補編が出版されている。

日本語を見出しとして、それにポルトガル語で語釈を配した、

「日本語ポルトガル語対訳辞書」である。

日本語とポルトガル語の翻訳辞典だ。

戦国時代にいかに

ポルトガルが日本にとって大きな存在だったかがわかる。

上記の記事によると、

事細かに、日本語の難しさについても書いているのがわかる。

現在も、戦国期の

日本の風土や

状況を知る手掛かりになっている。

はじめての「ベーゴマ」の記述

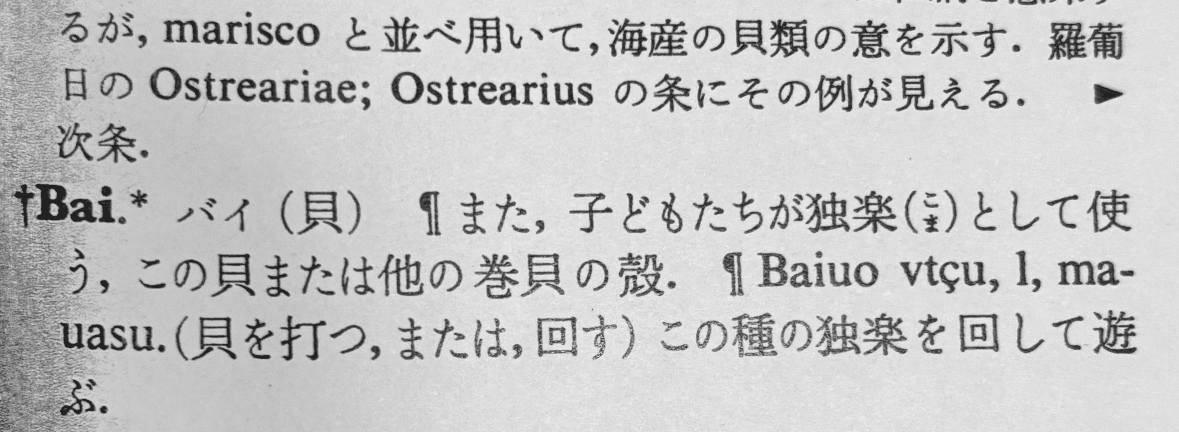

この「日葡辞書」に

日本の文献としてははじめて

ちゃんと「ベーゴマ」のことが記載されている。

記載は、貝回しのところでもなく、

「Bai」のところにある…

はず…

ん?

あるか?これ??

日本語訳

というわけで、

講義の前に京都教育大の図書館に行く

そらあるわ。「日葡辞書」

というか、強いわぁ。

講義と別日でこなあかん。

調べたいことが多すぎる。

貸し出しは不可だったが

問題の場所を探す

いや、見比べても

原文の本には

貝の説明のことしかのってない

しかし、日本語訳にはのってる…

なんだこれは…

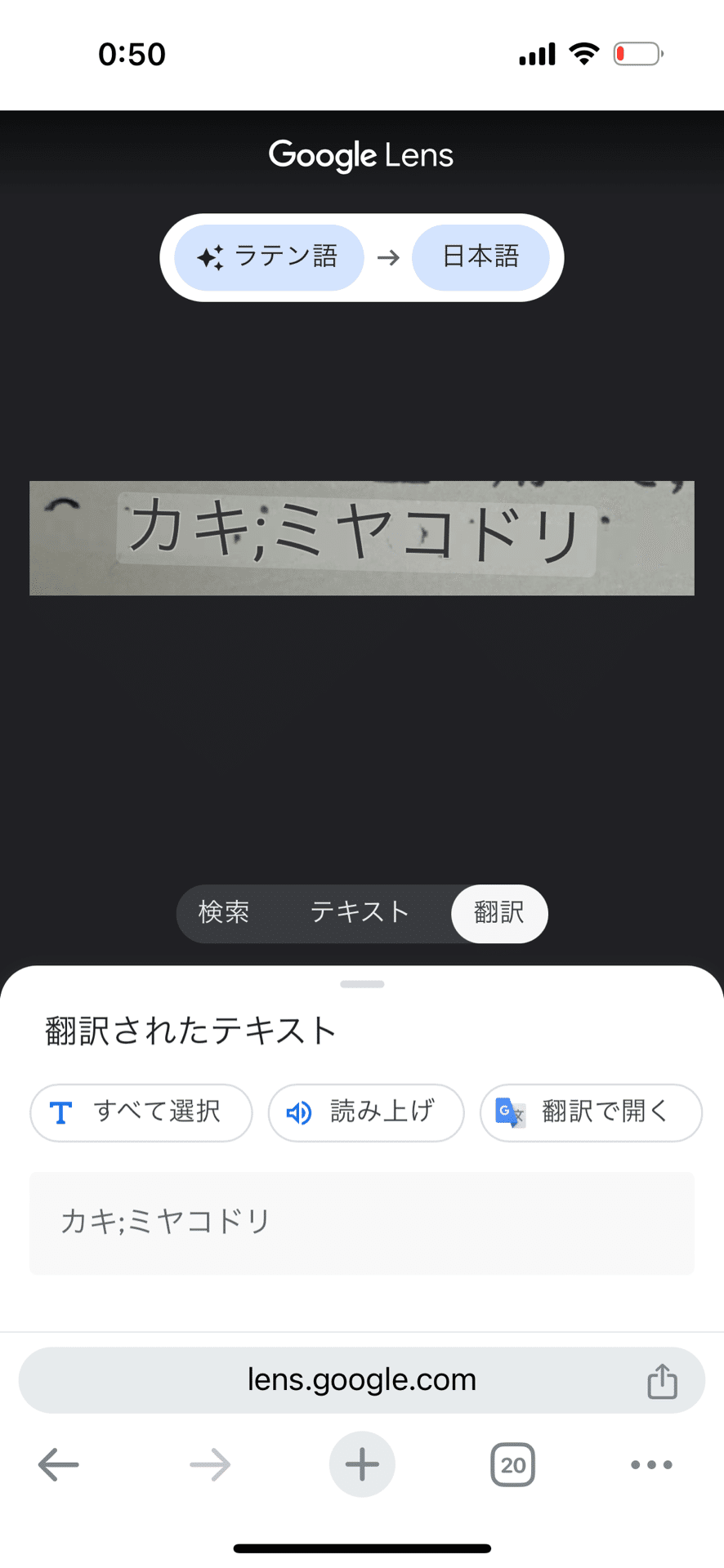

ん…なんかかいてある

これなに?

何語?

というわけで…

Googleレンズ様々

…ラテン語だよ…。

もっとわけわからんくなってきた。

ということは、

「羅葡日」に…が見える

というのは

ラテン語、ポルトガル語、日本語辞典にかいてあるってことか??

貝のこと?

それとも貝を加工すること?

さてはて、

「日葡辞書」しらべたら

1603年にバイ回しがあったことの証明になるとおもったのに。

次はラテン語調べなあかんな。

羅葡日対訳辞書【らほにちたいやくじしょ】

1595年長崎でイエズス会の宣教師と日本人修道士によって刊行されたラテン語・ポルトガル語・日本語の対訳辞書。収録語数約3万。当時の日本語に対応語が見いだせないラテン語についても簡潔な解説が施されており,異文化・異言語接触の研究には不可欠の資料。

ほうほう。

一般的に

「日葡辞書」に貝殻は独楽に加工する

とかいてある

とかいてたので

それがどこにあるのか

もう少ししらべなあかん。