イネガル

イネガルを入れる所と入れない所、

そのニュアンス、そして何よりもその”センス”、、、

なかなか未だに難しいです。。🤭 on チェンバロ

そして、Xで今「アンダンテ」の意味が話題。。

これは、またちょっと違う誤解で広まっている気も。。🙂

大井駿さまの書いておられる事はその通りで、

しかし、元々イネガルというものは、

フランス様式の音楽に主に使われていたので、

イタリア語でテンポ表示されている場合は全てイタリア様式であり

イタリア様式ではイネガルはあまりしないものであり

(イネガルは無かった訳ではないけれど基本はしない。。

でもする時もある(笑))、

バッハ(ドイツ)などで時々されるイネガルも

やはり基本フレンチスタイルの時

(フランス序曲などのダブルドットはまた違うsubject )と、

「アンダンテの意味=イネガルではない」(後時代の作品まで)と

読む方が直に思うのはまたちょっとニュアンスが。。??かもですネ🙂🤭

「フランスの作曲家がそう書いている時、

フレンチとイタリアンが対称的に表現されている時」

は、特にその意味と言うような、、、

冒頭に伊語🇮🇹で書かれている=多くの音楽キャラクターが既にそこにある

というニュアンスで。。🌱🧀🍅☀️

クープランやラモー、ロワイエ(皆フレンチ)なども、

フランス語表記しか使っておらず。。

(その後のバルバトルはイタリア表記もあり)

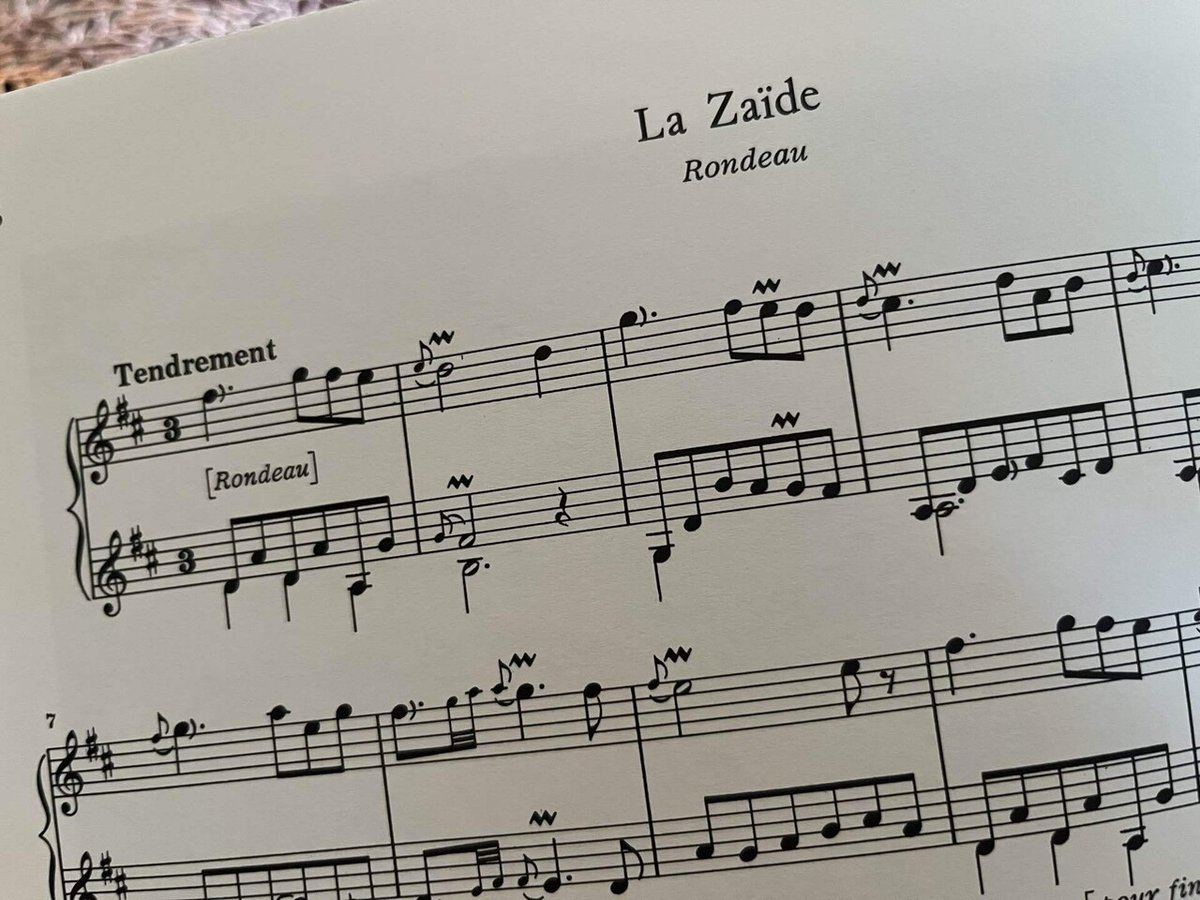

画像はラモーとロワイエの楽譜。

ラモーはイネガルしたくない時は

エガール(均等)とわざわざ書いた=書いてなければイネガルであり。。

跳躍の時は基本使わないなど、でもそれもテイストで決められ、、、

と、沢山のルールと「良い趣味」は奏者に任せられ、、

そこがいつまでも迷宮。。🌀🙃🤭

クープランやラモーの楽譜にも説明されています。

(by Kenneth Gilbertさん)

(読んだからって、、、やっぱり迷宮です🌀🤭(笑)

でも、、、最終的には、やはり最初はそれぞれどの国も、

言葉から来たリズム・テイストなのだと、

私は感じています。

言葉には長母音・短母音、アクセントが自然に存在し、

均等であることが無く。

だから、歌曲・オペラにたくさん触れると、

自然にそのニュアンスが言葉の抑揚から掴めるかなと。。

(お国柄、性格もですね。。🤭)

good taste に辿り着くには、

その言語と文化、土地、空気に触れるしかない、、、

と思ったりします😌☘️

日本の茶道の空間も、作法がきっちりありそれを読んで学べるとは言え、

やはり言葉では表現はしきれない多く所作がありますものね😌

それは日本独自の精神性、美学、モラルの価値観を含むものであり。。🍵

音楽の勉強をする事は、いつも深く。。全てに繋がり。。

本当に面白いです😌✨

早川 奈穂子

𖤣𖥧𖥣𖡡𖥧𖤣┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

10月22日(火)早川奈穂子フォルテピアノリサイタル

プレイエルとショパンの物語vol.4 〜異国の風

兵庫県立芸術文化センター 小ホール19:00

1845年製プレイエル使用

http://naokohayakawa.com/blog-entry-542.html

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 𖤣𖥧𖥣𖡡𖥧𖤣