連載小説「ニューヨーク駐妻の果てしなき欲望」 1 妻とのニューヨーク初デートはステーキハウスで

ニューヨーク郊外の一軒家は、赴任中に家賃を会社が負担してくれるので借りることができている。それなりの広さがある家だが、部屋を装飾する時間もなさそうだ。なぜなら妻の真矢は、育児で忙しい日々をおくっているからである。

タウンハウスなので、庭の手入れも管理費に含まれているから、草刈りをしなくても、業者が草を刈ってくれて、ガーデニングも季節の花が植えられていた。その代わりに、同じようなつくりの家が、あちらにもこちらにも並んでいる。

部屋の中は、備え付けの家具があったが、真矢の趣味で、基本のカーテンやクッションはベージュや淡いピンク色でコーディネートされ、女性のための化粧室みたいなリビングだった。

僕、深川満は、日本でトップの大学をでて、金融の仕事につき、30代でニューヨークへ赴任となった。仕事は忙しいが、アメリカ人は定時になると帰る社員も多いので、それほど残業をする必要はなかった。

郊外からマンハッタンへ通う電車は、通勤時には電車の本数が増えるので、ほぼ確実に座れるから、満員電車にゆられる必要もない。東京で働いてるころと比べると、天と地の差である。

息子の拓海は5歳で娘の紗英は3歳になっていた。子育てに忙しい妻は、僕が家へ帰ってきても、お絵描きのお手伝いをしていたり、ピアノの練習をお手伝いしていたり。子供のお手伝いで忙しかった。

たまの休みには、僕は接待があるためゴルフへ行ってしまうが、真矢は子供たちと公園へ行ったりして過ごしていた。もちろん僕も子育てを手伝うことはあったが、通勤して帰宅すると、すでに子供たちは、子供部屋へ入って寝ていることも多かった。

まだ30代も半ばだというのに、こんな状態の暮らしだったので、夜の営みはほぼゼロに近かった。時折、僕のほうから真矢の胸に手をのばしてみても、すでに寝息をたてて寝ていた。胸を触っていても気づかないくらいに熟睡しているのだ。

「僕たちこのままだと夫婦生活がなくなってしまいそうだね」僕はある時不安になって、真矢に聞いてみた。

「私はどっちでもいいけど。母親になっちゃってて、そういう性欲みたいなのが消えちゃったみたい。下着もおヘソの上にゴムがきちゃうのばかりはいてるから、セクシーじゃないでしょう?」

「それはいいのだけど、たまにはシッターさんに子供をあずけて、出かけないか?」

「そうね。それはいい考えだわ。じゃあ、今度の週末までにシッターさんを探してみるわね。少しだけ預かってもらうなら、ママ友の綾乃さんが、日本人のシッターさんを紹介してくれるって言ってたから」

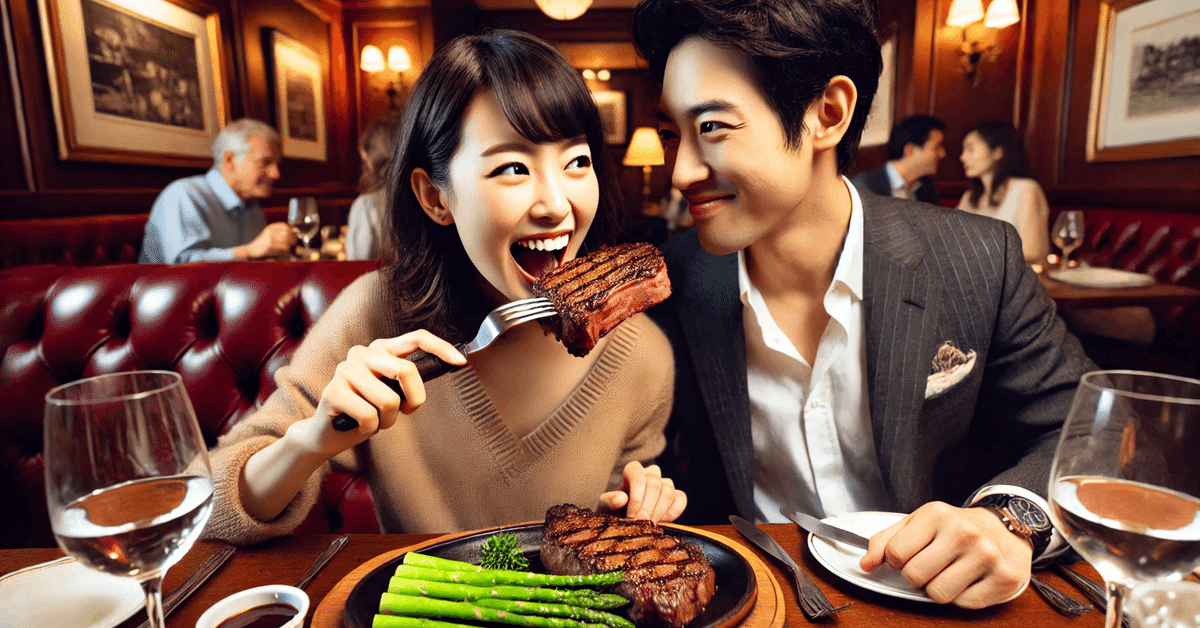

こうしてシッターさんに預けて、僕たちはニューヨークへ来てから、夫婦で初めて出かけた。

ステーキハウスへ連れていくと、真矢は「キャー、こんなにたくさんのアスパラガス、二人で食べきれないわよ」まずはサイドディッシュの量の多さに驚いていた。

「ステーキも分厚いわね。この脂身ぜんぶ食べちゃったら、お腹がたるんじゃいそう。」まるで小さな子供のように、ワクワクが全開のようで、これまでに口にしたことがないサイズの大きさに挑戦すると言って、巨大な肉の塊を口に入れて頬張った。

この日を堺に、真矢はなにかのスイッチが入ったようだった。きっと子育てだけが自分の人生じゃないって気づいてしまったのかもしれない。

「ねえ満、今度、ママ友とお出かけするのだけど、またシッターさんにお願いしても大丈夫かな?」

最初は、こんな感じでママ友とのお出かけにシッターさんを頼っていた。だが次第に、服装や化粧が派手になっていくのだった。