都区内の秘境駅、そのワケは...

【気になる(ある意味)秘境駅の旅】

〜JR京葉線越中島駅の巻〜

トップがいればビリがいる。

それは勝負の世界に限ったことではない。

都区内のJR駅において、平均乗降客数トップは、言わずと知れた新宿駅である。

都区内のJRどころか、世界の鉄道駅で乗降客数トップに君臨し続けるマンモス・ステーションだ。

(ちなみに、世界の鉄道駅乗降客数トップ10がすべて日本の駅であることは、界隈では有名な話)

トップがあればビリがある。

都区内に絞った場合、平均乗降客数が最も少ない駅がどこだかご存じだろうか?

最も少ないといっても都区内だし、アレでしょ?と思った方、この駅のランク前後を見てほしい。

湯河原(神奈川) 4,517

片倉(八王子) 4,431

八街(千葉) 4,414

この駅 4,404

白山(新潟) 4,255

いわき(茨城) 4,197

横須賀(神奈川) 4,196

ちなみに、ブービー賞は京浜東北線の上中里駅(北区)だが、平均乗降客数は6,157人で、ビリ駅の突出したビリっぷりがわかるというものだ。

さて、改めて、都区内JR駅で乗降客数ビリの駅はどこだろうか。

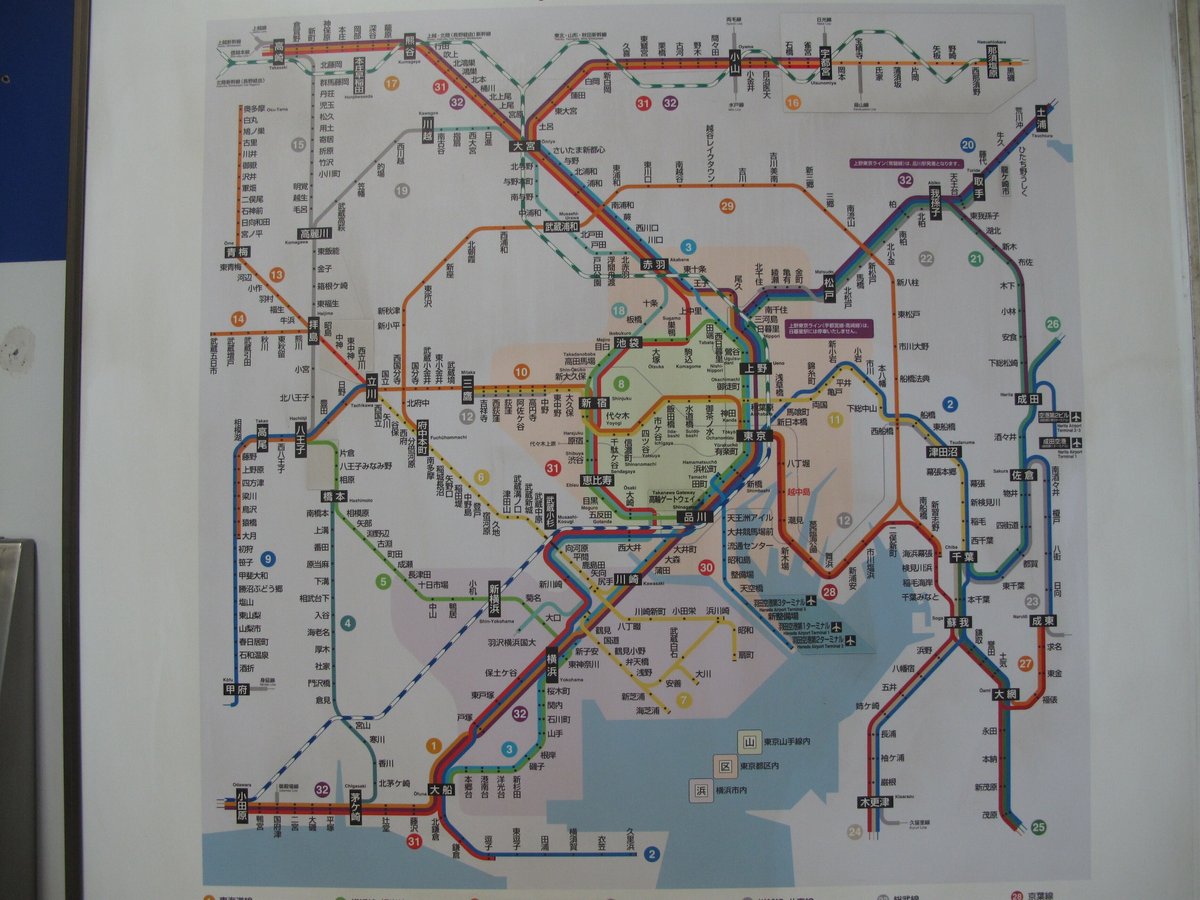

まあ、トップが画像で察しが付くと思うが、正解は越中島駅である。

では、その越中島駅が何線のどこにあるかはご存じだろうか?

なんとなく都区内と言ってもギリギリ都区内で、駅周辺に何もなく閑散としていて、隣県との境がすぐそばに…というイメージかもしれない。

果たして正解はというと…

オレンジ色のエリアだということはわかってほしい。

お判りいただけただろうか?

正解は、JR京葉線の駅で、所在地は江東区である。

京葉線は、その名の通り東京から千葉へと伸びる路線ではあるが、越中島駅は東京駅から2駅目、千葉の県境手前の葛西臨海公園駅までもまだ3駅ある。

都心と言っても過言ではない立地なのだ。

にもかかわらず、都区内独走ビリの乗降客数なのはなぜなのか?

我々…いや、私捜査班はその真相を探るため、越中島駅へと向かった…

東京から京葉線の各駅停車に揺られること4分。何なら山手線の東京駅ホームから京葉線の東京駅ホームにたどり着く時間よりもはるかに早く、電車は越中島駅に到着した。

なぜこんなに窮屈な画角かと言えば、

位置が異常に高いからだ。

地下駅、1面2線の島式ホームは、至極オーソドックスな造りで、よく言えばシンプル、悪く言えば何も面白みがない駅である。

壁がコンクリむき出し。

一旦は壁を作ろうと枠を置いたけどやめたという感じがますますさみしい。

改札は1か所なので、階段の案内はいたってシンプル。

それもまた都区内らしさを削いでいる。

改札へ上がろう。

可もなく不可もない、コメントもしづらい改札。

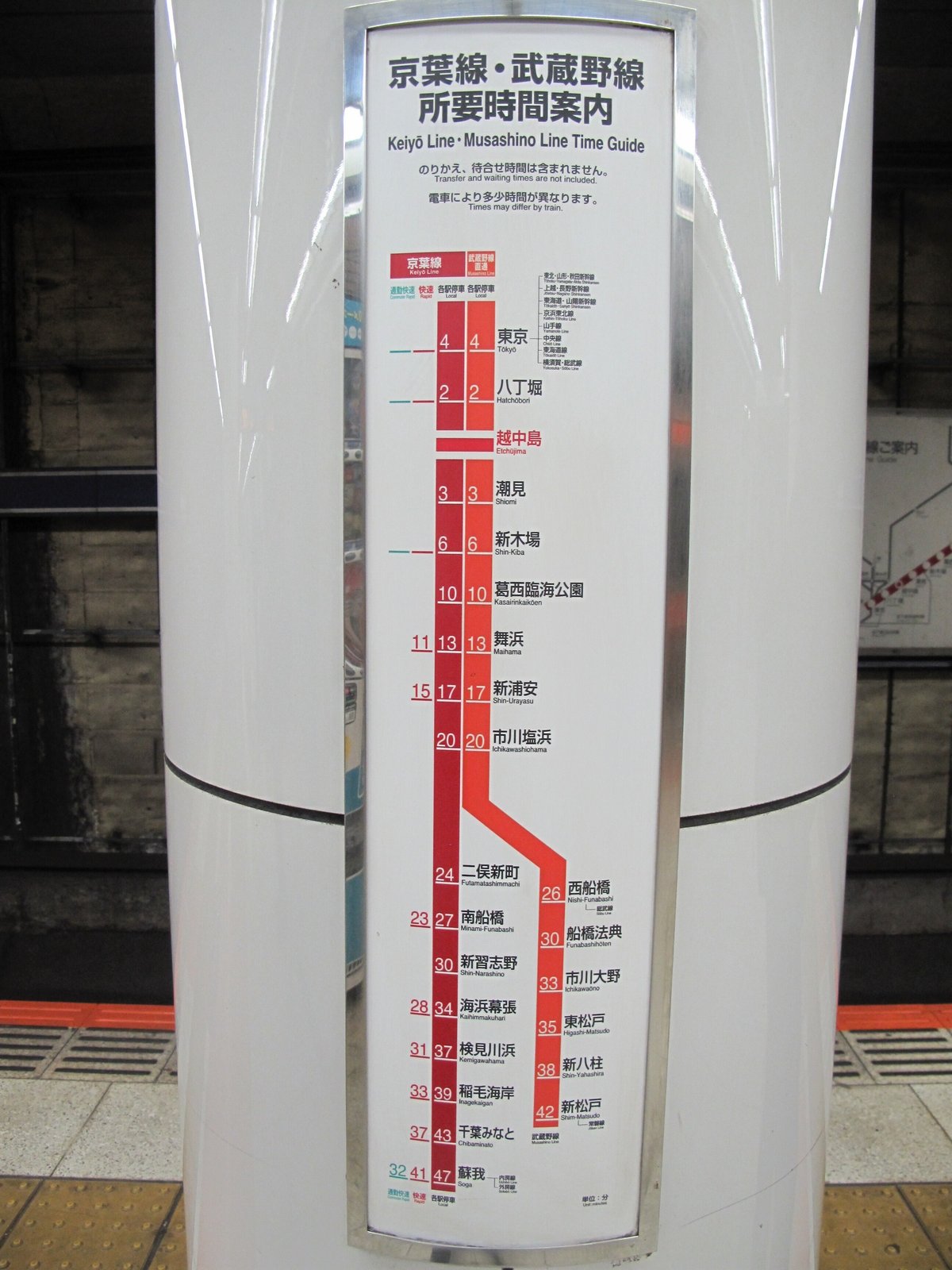

恒例行事みたいでなんだが、時刻表である。

各停のみ停車の駅だが、決して本数が少ないとは言えない。

右側(蘇我方面)にオレンジ色の数字があるが、これは快速ではなく武蔵野線直通列車だ。

京葉線の東京開業時は、武蔵野線直通列車が快速運転をしていたため、もっと停車する列車は少なかった。

京葉線には房総特急も走っているので、通過を3本待ってからようやく次の電車が来るということもあったらしいが、それは解消されただろう。

ちなみに、乗降客数ランキングで1つ上の八街駅(総武本線・千葉県)も、1つ下の白山駅(越後線・新潟県)も、時刻表では1時間に3本程度。本数では圧倒的に上回っているにも関わらず、乗降客数は同じ程度。ますます謎は深まる。

改札は1か所だが、出口は1~3とエレベーターの4か所ある。

まずは3番出口から外に出てみよう。

駅の入り口というよりも、地下歩道の入り口といった方がしっくりくるほどの簡素さである。

文字も日当たりが良すぎてか色あせて、まるで香典袋に名前を書く時の薄さになっている。

すぐそばにバス停があるが、「越中島駅前」ではなく、「東京海洋大学越中島校舎前」である。

その名の通り、道向かいには東京海洋大学越中島校舎が。

こちらは後で向かうことにする。

まずは同じ歩道の先にある1番出口を目指して散策。

こちら側には東京海洋大学の学生寮や体育館といった施設が並んでいる。

突如プレハブのような建物が現れる。

エレベーター口だった。

いかにも後から増設されたという雰囲気。

JR京葉線の東京開業(新木場~東京間)は1990(平成2)年であるから、バリアフリーが徹底されるよりは前の開業だったということだろう。

そして1番出口が見えてきた。

見事なまでのシンメトリ。

模型でジオラマを作る際に、既製品の地下鉄入口キットを反対向きに置いたらこうなるだろうという感じ。

違いがあるとすれば、少し文字が濃い。

間違い探しなのか。

出口のそばにバス停があることまで似ている。

1番出口の前だから「越中島駅前」かと思いきや、こちらは「越中島」バス停である。ちなみに、バス停の方が先輩だ。

とにかく、こちら側はこれと言って特徴がない。

とすれば、乗降客数が少ないのは、周辺に何もないからなのだろうか。

案内板を眺めれば、越中島駅を挟むように立地している東京海洋大学。

反対側の歩道、2番出口を目指しながら、東京海洋大学周辺をめぐってみよう。

こちらが2番出口である。

越中島駅ジオラマを制作した際、地下鉄入口キットは3個セットだったようだ。冗談だ。

3か所ある出口がここまで無個性に同じ雰囲気というのは珍しいのではないか。

さて、この2番出口の裏手は東京海洋大学越中島校舎の敷地である。

元は東京商船大学という、船舶海運関係の研究や専門家養成を担う単科大学で、後年東京水産大学と統合して現在の名前になった。

西側に進み、大学の正門を目指すと、途中に二つの国登録有形文化財があった。

さらに進むと、大きな石碑が見えてくる。

明治天皇がこの近辺にあった陸軍の視察に来たことを記念して建設したとの説明がかろうじて読める。

ただ、建立が昭和十八年となっているから、単純な記念というよりは、太平洋戦争に向けた国威掲揚の意味合いが強いのだろう。

平和そのものの令和の風景の中に、ところどころ戦争の歴史が見え隠れするのは、東京の下町によくあることでもある。

そしてその石碑の先には、国指定重要文化財の船舶・明治丸が鎮座する。

明治丸に沿うように遊歩道のようなデッキがあり、その雄姿を眺めることができる。

また、デッキを運河の方に降りると、そこは中の島公園という公園につながるデッキになっている。

感潮池という仕組み

歩道に上がる。

清澄通りにかかる相生橋を渡ると中央区に入る。

道路は、佃島を経由して月島に向かう。

さて、回れ右して清澄通りを北上してみよう。

5分と歩かないうちに、少しずつ街がにぎわってきた。

大横川という運河を黒船橋という橋で渡ると…

大きな交差点へ。

その角には…

東京メトロ東西線と都営地下鉄大江戸線が交差する門前仲町駅が現れた。

東西線門前仲町駅が開業したのは1967(昭和42)年。

5分に1本は電車が来る高頻度路線の駅として、また、深川エリア随一の繁華街である門前仲町、富岡八幡宮エリアの玄関口としてにぎわいを見せている。

そう、越中島駅が都区内乗降客数ビリの最大の理由は、この門前仲町駅の存在に他ならない。

本数としても、乗り換えを考えても、東西線の方がはるかに便利なのだ。

はたして、越中島駅が門前仲町駅の利便性に対抗し、都区内乗降客数ビリの座から抜け出す日は来るのだろうか。