ヨーロッパの温泉の"味わいかた"って知ってた?

日本は温泉大国。

実際、温泉地・源泉の数ともに世界一なんだとか。

これはプレートがぶつかり合う地形で、火山がたくさん集まっているのが理由だといわれています。

で、その温泉、みなさんどう"味わって"ますか?

今日は日本人にめちゃくちゃ馴染みのある温泉を、ヨーロッパ視点で"味わってみる"お話です。

温泉は実用的なもの?レジャー?

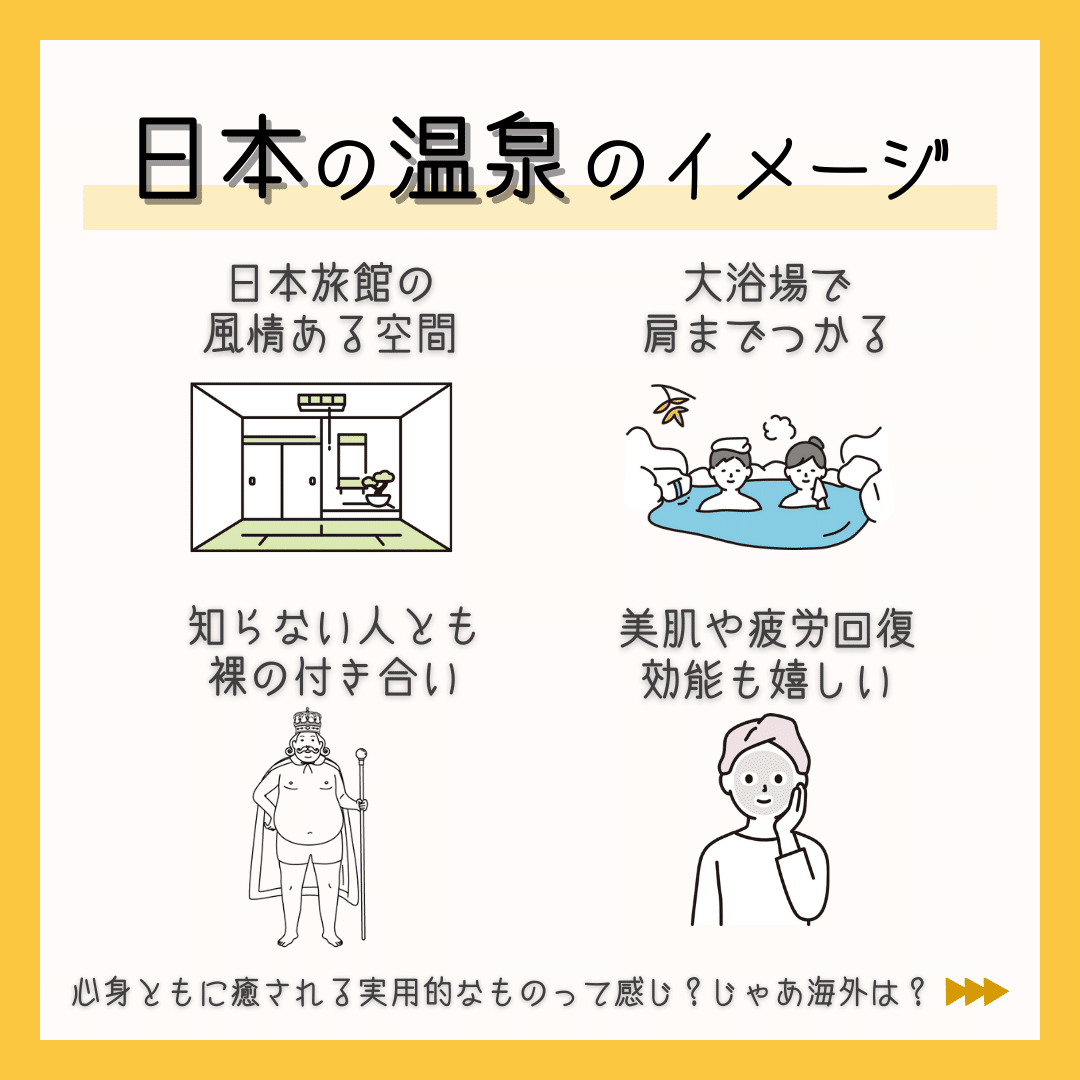

温泉といえば、皆さんどんなことを思い浮かべますか?

私は真っ先に、風情ある温泉旅館の大浴場が思い浮かびました。

そして脱衣場では、ひとりだろうが、周りが知らない人だらけだろうが、そこまで仲良くない友だちと行こうが、何のためらいもなくズボッと服を脱ぎいざ出陣。

ザッパーンザパーンと掛け湯したら、足先で温度を確かめつつ「ッくぅ~~~~!」と言いながらどっぷり肩までつかる。

やたらお湯を肌にかけたり、脚や腕を揉んだり、深呼吸したりしてとにかく癒しを全身で吸収する。

ちょっとのぼせてきたら露天風呂へ出て「お~寒い寒い」と言いながらも、浅めに浸かりながら良い眺めと開放感を堪能する。

温泉大国の民的にはこんな感じでしょうか。

あとは「湯治」ですよね。

よく湯船の近くに効能が書かれてたりします。リウマチに効くとか切り傷に効くとか、神経痛に効くとか。

一方、ヨーロッパの温泉ってどんなイメージがありますか?

パッと思い浮かぶのは、やっぱりテルマエ・ロマエ?

公衆浴場でガタイの良い、彫りの深い顔立ちのイケオジが談笑している風景が脳裏に浮かびますねぇ~。

でも、こうもよく聞きませんか?

「海外の温泉はレジャーって感じだよ」「日本の温泉とは全然違うよ」って。

旅番組で海外の温泉が紹介されるのを見ても、たしかに日本の温泉ぽさとはまったく違います。

みんな水着だし、大浴場というよりかはなんかめっちゃ大きい湖みたい。

半身浴のような形で長く浸かりながら、談笑してるイメージがあるのは私でしょうか。

イメージとしては、プールで子どもたちを遊ばせながら、隅っこの浅いところで井戸端会議しながら見守る親たちみたいな。

だからレジャーっぽいって言われてるのかもしれません。

…井戸端会議は、ちょっと違うか(笑)

でも私自身、スペインで"温泉"に行ったときも、実際日本のとはまったく違うなと思いました。

その温泉も水着で入るスタイルで、小さな温泉が何種類もあるけど、どれもお湯の温度はぬるめ。

ずいぶん前のことなので細かく覚えてないんですが、塩が入ってて身体がぷかぷか浮く温泉があったりして面白いのは面白かったです。

ただ日本のように、大浴場のなかに数種類の温泉があるという感じではなく、そこはそれぞれが小部屋のように分かれてました。

まあレジャーともちょっと違うのかもしれないけど、少なくとも、日本の「ッくぅ~~~」っていうスタイルではなかったな。

あと、効能に関しては、もうド偏見ですけどあんまりなさそうなイメージありませんか?

さっき紹介したような、塩を入れてプカプカみたいなエンタメ要素はあっても、関節痛に効くみたいなのはあんまりないイメージ。

だから私の中では、ざっくりこんな違いなのかと思ってたんです。

日本の温泉=温泉そのものを味わう

海外の温泉=温泉で過ごす時間を味わう

ところがどっこい!!!!

ある温泉文化を知って「↑これ、逆じゃね???」と思うようになりました。

イタリアの「飲泉」の奥が深そう

先ほどまで、世界には湯治の概念なんてないんじゃね?とド偏見を繰り広げていた私ですが、ノンノンノン。

ヨーロッパでは18世紀から「温泉医学」が発展してたらしいんですよ。

日本ではそれよりも前から湯治が行われていたので、歴史的に先を越されたとかではないのですが、ヨーロッパには温泉医がたくさんいるらしいのです!

たくさんがどれくらいなのかはよく分からないけど、少なくとも日本では「お医者さんに診察してもらって湯治する」という概念は、正直あまり馴染みがないですよね。

効能の表示を見て効きそうだから入っとくか、と自分で何となく判断して行う感じだと思います。

…ねぇほら、ヨーロッパのほうが、湯治の概念が行き渡ってない…?

そのなかでも、私が特に面白いなと思ったのが「飲泉」です。

イタリアのモンテカティーニ・テルメという都市にある「テットゥッチョ温泉」では「飲泉」、文字通り、温泉を飲む湯治が人気なんだそう。

日本で湯治といったら、温泉に「入浴」するイメージのほうが強いのではないでしょうか。

たまに飲める温泉があったりもしますが、観光気分で「え~飲めるならちょっと飲んでみるか」程度じゃないですかね。

一方ヨーロッパでは、この「飲泉」が入浴と同じくらい湯治の方法として普及しているんです。

ちらっと調べてみたら、テットゥッチョ温泉には4つの温泉が湧いていて、温冷とあるのですが、

事前にお医者さんに「○○の温泉の温かいのを▲▲ml飲みなさい」と処方してもらうそう。

それを温泉内のお庭とかを歩きながら、ゆっくり時間をかけて飲む。

すると、関節痛や内臓の不調が治っていくんだって!

……

............…

ほんとぉ~~~~?

って感じですよね(笑)

でも、18世紀から医学として確立されてきているわけだし、何より当時は、わざわざ遠方から王族や皇帝たちが保養にきてたらしい。

ちょっと興味湧きませんか?

今日の世界遺産はコチラ

そんなテットゥッチョ温泉も含まれるのが、世界遺産「ヨーロッパの大温泉保養都市群」です。

この世界遺産では、ヨーロッパの7ヶ国11ヶ所に点在する温泉都市が一つの遺産として登録されています。

具体的には、イギリス、フランス、イタリア、ベルギー、オーストリアに1ヶ所ずつ、ドイツ、ベルギーには3ヶ所ずつ。

これらにはローマ時代から栄えた温泉地も含まれています。

さすがローマ大帝国。

やっぱテルマエ・ロマエっすよ。

でね、世界遺産名からも分かるようにこれらの温泉は「保養」のために整えられた都市なのです。

湯治は1回入って、または飲んで終わりではなく、数週間滞在しておこなって効果が得られるものなんだとか。(それも知らなかった…)

で、これらの都市は温泉施設を整えるだけでなく、せっかく保養で長期滞在するなら、快適に楽しく心もリフレッシュできるようにと、

綺麗なホテルにはじまり、なんと劇場やカジノなどといった娯楽施設も併設したリゾート地として作られたんです。

そりゃあ貴族たちも遠路はるばるやってくるわ。

と、この世界遺産を知ったことで、冒頭の私のこの温泉へのイメージはガラッと変わりました。

日本の温泉=温泉そのものを味わう

海外の温泉=温泉で過ごす時間を味わう

こと、ヨーロッパのこの11都市に関しては、温泉そのものは湯治として味わい、さらに湯治するその時間も味わうという

温泉の味わい方のプロフェッショナルなのでは…?と感じられました。

実際、飲んで味わうしさ。

温泉大国に生まれてよかった~~!と呑気に湯船でぷかぷかしてたけど、温泉のことはまだまだ何も知らなかった…

皆さんの温泉のイメージはどうでしたか?

日本でも海外でも温泉に行く機会があったら、ぜひこの世界遺産を思い出してみてくださいね♨

***

\最後までお付き合い、ありがとベリーマッチ/

こんな感じで独断と偏見で「え、おもろ」と思った世界のいろんなことを記録してます。高校の世界史の授業中、ワクワクしながらノートを取っていたときと同じ気持ちでニヤニヤ綴っていきますので、よかったらスキやコメント、フォローしてもらえるとうれぴよです🐣

※記事内の情報については、できるだけ正確に記載するよう努めますが、詳しい最新情報は各公式サイト等をご確認ください。