日置流印西派射術について

1.はじめに

この投稿を読んでいただき、ありがとうございます。

大学時代に学び始めた日置流印西派射術について簡単に紹介させていただきます。

日置流印西派は日置弾正正次から発する日置流弓術の一派で、吉田一水軒印西(吉田源八郎重氏)先生を流祖とします。他にも出雲派、雪荷派、道雪派、竹林派(尾州・紀州)、左近衛門派、壽徳派、大蔵派、大心派、山科派がありますが、明治維新を経てもなお印西派は『日置流弓目録六十箇條』を教えの中心として正確な形で伝わっています。

とくに、稲垣源四郎先生(明治44年〜平成7年)のご指導により、早稲田大学、東京教育大学・筑波大学体育学群弓道研究室において、力学的・生理学的に正しいことが証明されています。

2.日置流印西派射術の一連の流れ

わたしが手描きしたものでご容赦下さい。

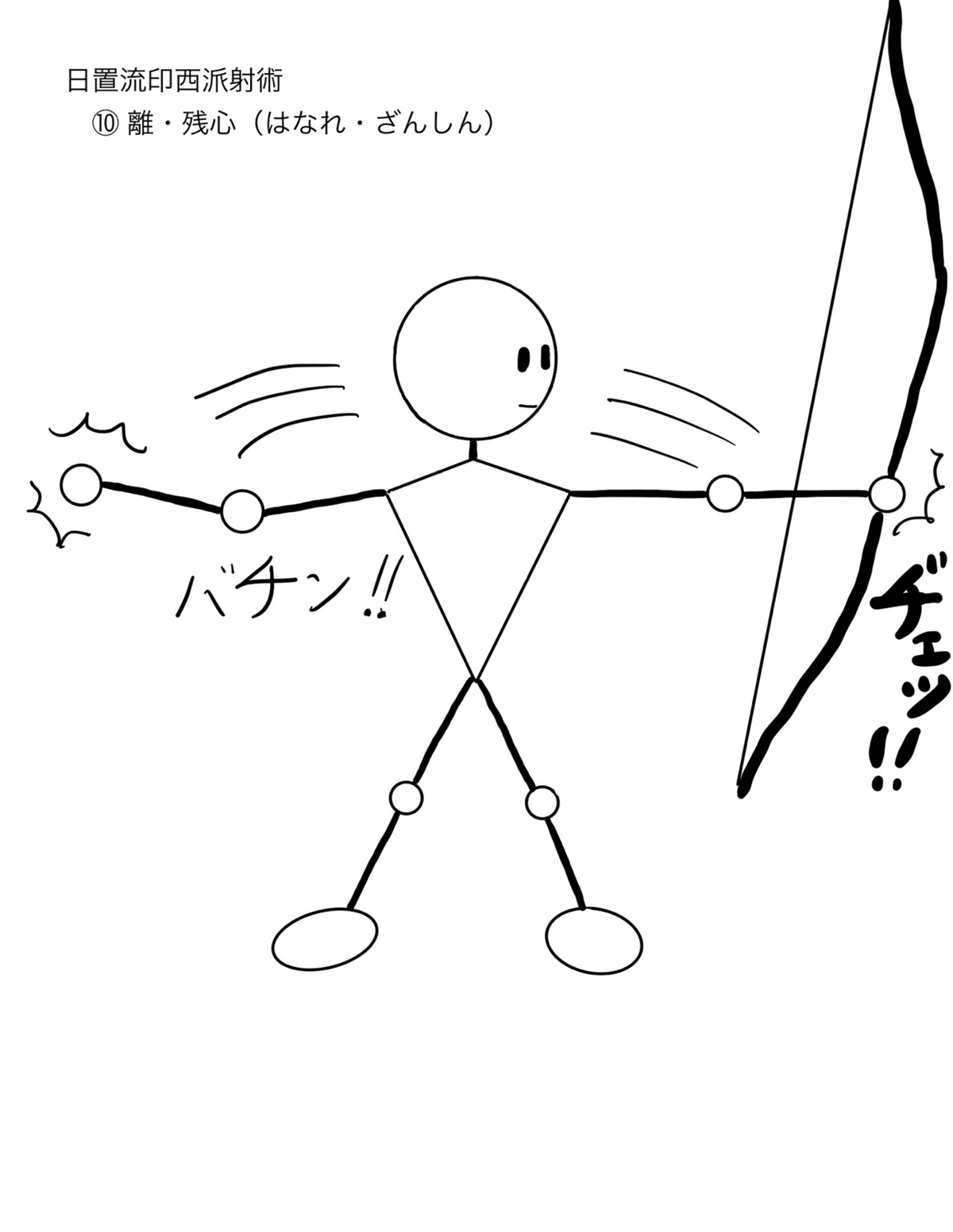

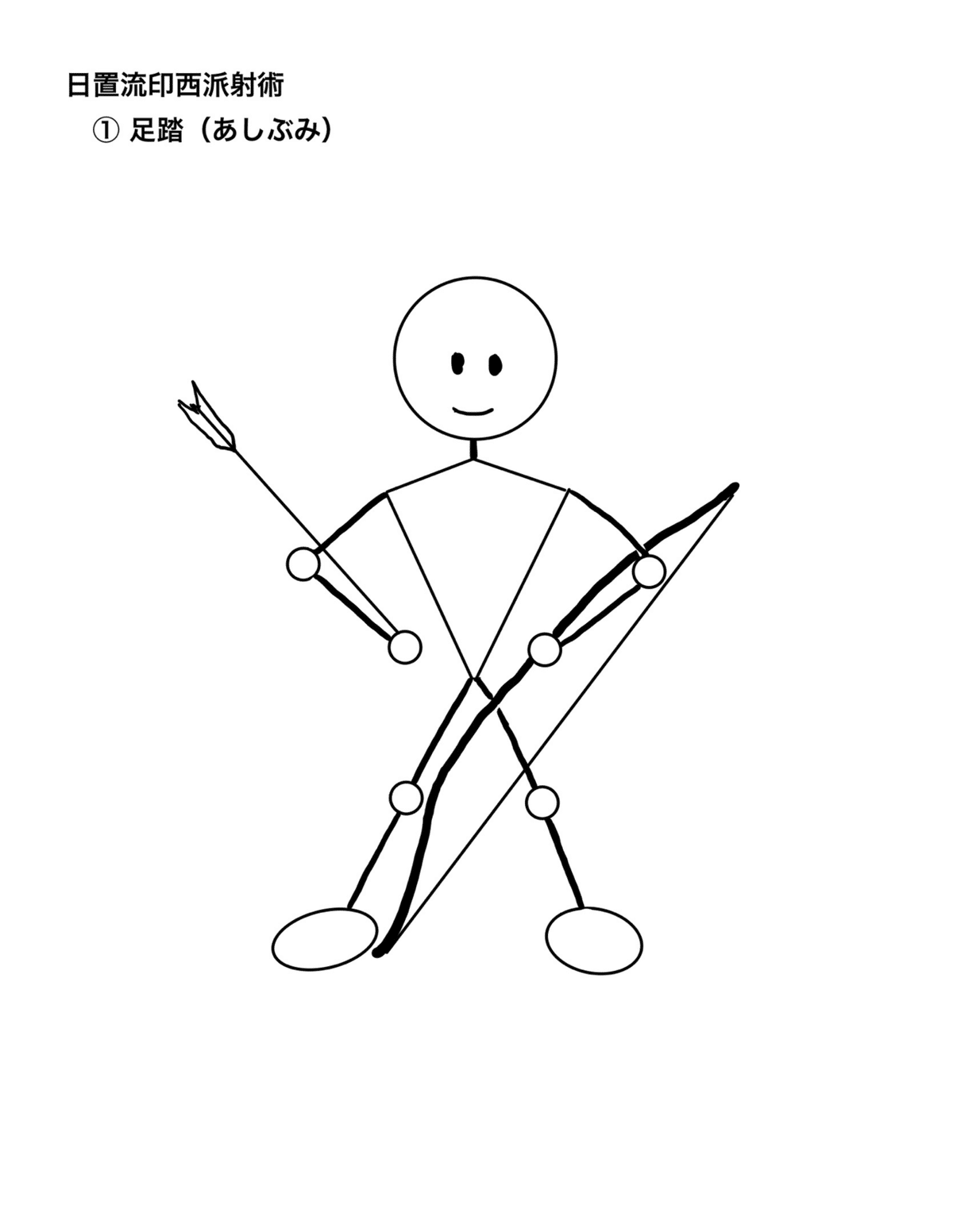

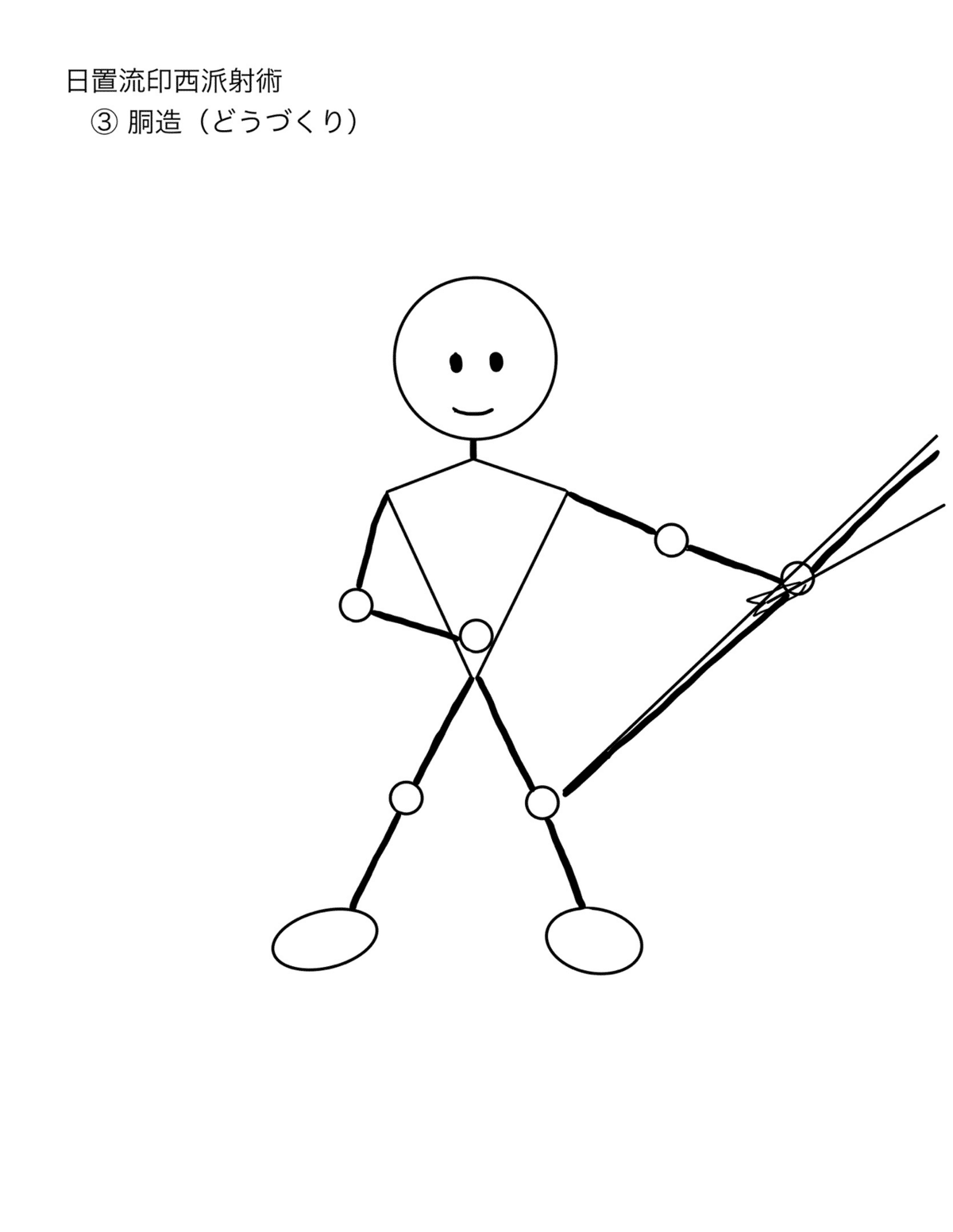

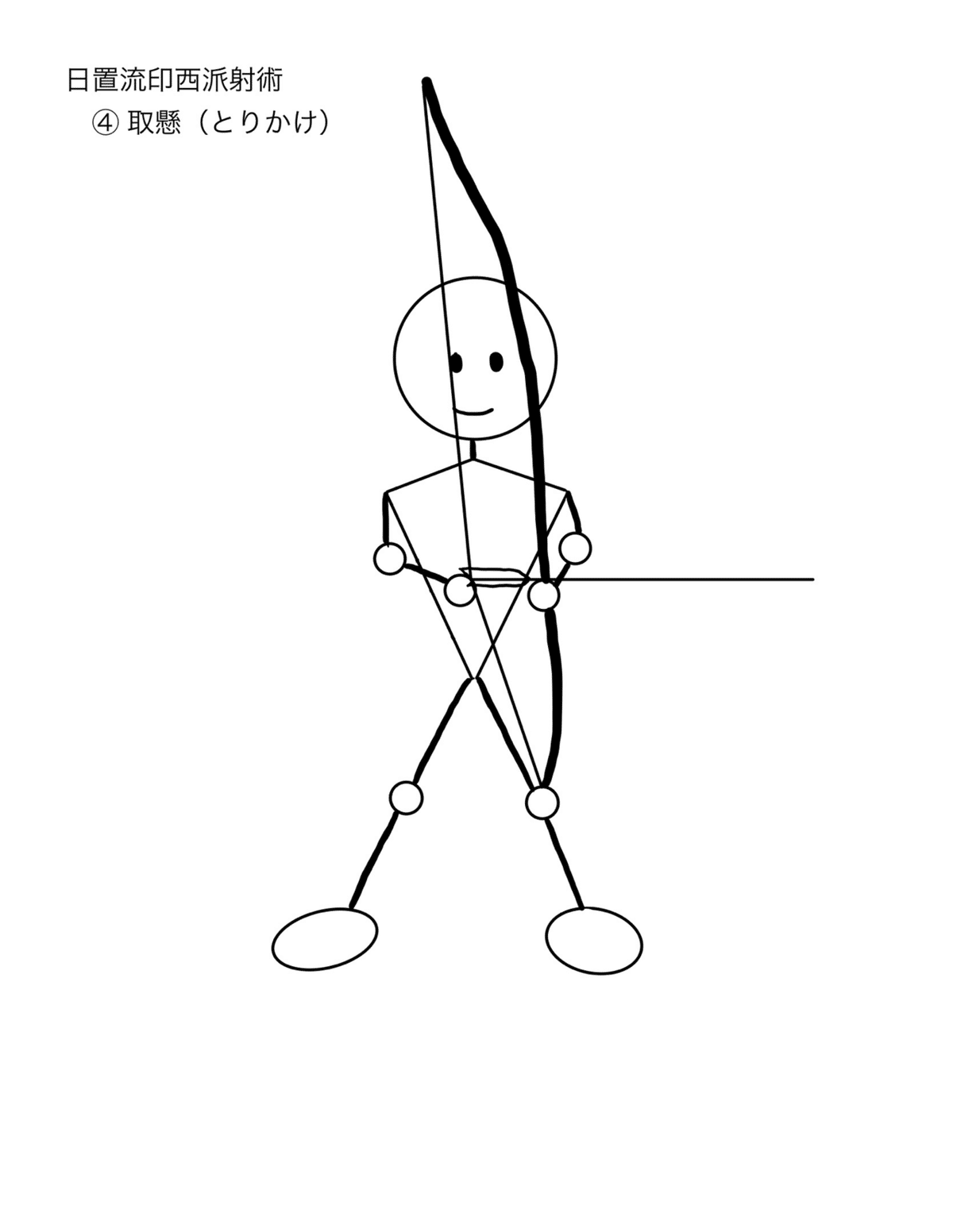

ハリガネくんによる日置流印西派射術の一連の流れです。

(1)足踏み

一間中墨の準(方向)・矢束の準(広さ)・扇子の準(両足の角度)が基本。

(2)矢番え

(3)胴造り

馬手は臍の辺りに添える(脇差の柄を馬手で押し下げ、脇差の柄が弓を引く時の妨げにならぬようにする理由から)。

背筋を伸ばし、袴の腰板が背中に付くように(袴腰の準)。

(4)取懸け

(5)手の内

(6)弓構え

(7)打起し

矢は水平または矢先がわずかに下がる(「水流れ」という)。

(8)三分の二

(9)詰合・伸合・彀

(10)離れ・残心