没後11年 堤清二の“遺言” クリアケースから発見された西武創業家「株支配の秘法」

昭和50年代からバブルに向かう時期、池袋を発祥とするパルコや西武百貨店を展開するセゾングループは、若者向けのファッションからライフスタイルに至るまで「セゾン文化」とも呼ばれる新しい潮流を生みだし「昭和後期」の代名詞ともなった。2013年11月25日、かつてセゾングループを率い、辻井喬という作家としても知られた堤清二が亡くなった。86才だった。亡くなる5年前―。清二は、ひとつのクリアケースを見つける。なかには、何年来もその行方を捜していた貴重な資料が入っていた。それは同時に、戦後日本を代表する巨大企業が、グループ統治を守り続けるために画策した、ある“秘匿の法”の存在を裏付けるものだった。

作家であった清二の自宅地下にある資料室は面積だけでも150坪に及んだ。その地下のフロアーすべてが、執筆用の資料や参考史料で埋め尽くされていた。ここで2008年の冬、清二はひとつの資料箱を見つける。かつて、自身の父親でもある西武グループ創業者の堤康次郎をテーマにした作品を執筆するときにまとめておいたものだった。そこには清二自身、かねてから行方を捜していた貴重な資料が納められていた。

それは、まだ清二が東京大学経済学部の学生時代に、康次郎が自身保有の株式を清二に贈与することを意図したものだった。西武グループの前身である箱根土地株式会社の株式、13万8539株についてである。

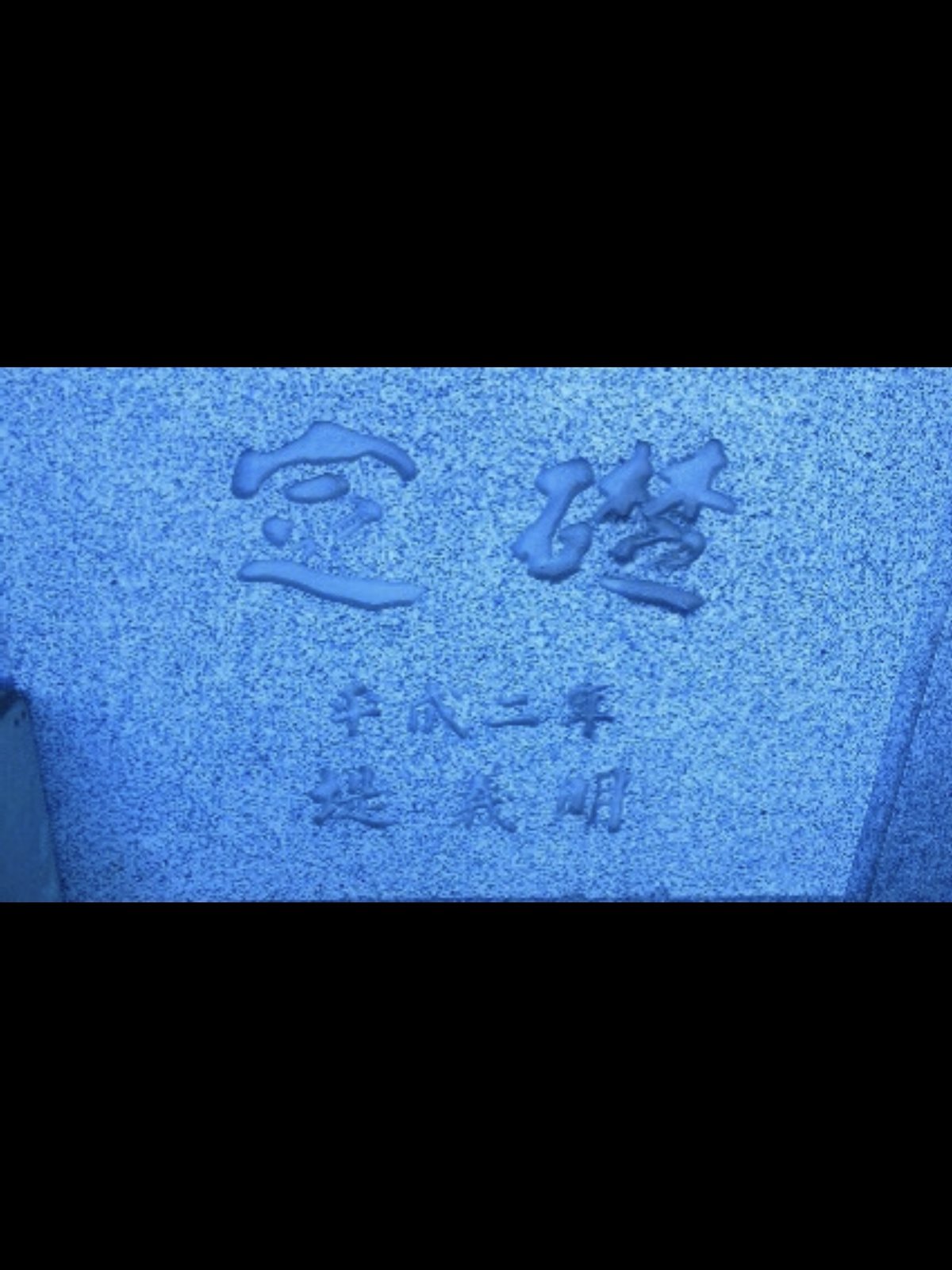

康次郎は清二に対するその株式贈与を昭和15年6月3日付で公正証書にし、保管していたのだ。その公正証書こそ、堤一族の株を他人名義の「個人名義株」として“分散管理”していることを裏付ける物証そのものだった。(写真上)

西武グループは1917年(大正6年)、現在の中軽井沢周辺で、滋賀県出身の堤康次郎が別荘開発に着手したのをきっかけに、その後、鉄道と不動産事業を中核に成長する。明治22年生まれの康次郎は当時まだ早稲田大学の学生であり、今でいう学生起業家の先駆けとして、実業界に飛び込んだ。その後、昭和39年に75歳で亡くなる。康二郎率いる西武は、五島慶太率いる東急グループと、関東で熾烈な事業覇権の争いを展開した。康二郎の没後は、息子のひとりであった義明が事業を継承していた。

2004年、その「オーナー支配」に激震が走る事態が起きた。清二の異母兄弟である義明が東京地検特捜部に逮捕されたのだ。これを潮に、西武グループにはみずほ銀行出身の役員が就任し、今日に至るまで、事実上の銀行支配下に置かれることとなった。

義明を始め、創業家である堤家はその時点から完全に経営関与から外された。さらに、義明の逮捕を機に、西武グループ全体を株支配する、持ち株会社であるコクドを中核とする西武グループの各事業は銀行の手によって再編され、ついに元みずほ銀行出身者らが経営権を握るに至った。

この銀行支配が可能となった最大のナゾが、創業家である堤家の株管理の謎、つまり、他人名義で創業家の株を分散管理する「個人名義株」の扱いだった。義明の逮捕前を旧西武とすれば、逮捕後の新西武は、この「個人名義株」の問題をあくまでも存在しないもの、「不存在」として封印したまま走り続けてきたのだ。

これに異を唱えたのが、清二だった。

構図は少々ややこしい。堤家は「ある事情」をしのぐ方策として、オーナーとして圧倒的な株式を保有しながら、永く、株を他人名義に分散させて保有してきた。しかし、現在まで他人名義であるその株式の「真の所有者」は堤家であるというのが清二らの主張である。義明もそれをわかっていながら、兄弟間の確執がゆえに、義明はそれをあえて否定し、銀行側に寝返った、というのである。一方の銀行側は、あくまでもそうした他人名義の株は存在しないとし、義明名義の株の扱いを含めて、正当に事業を継承したとして対立したのだ。

清二らは生前、義明と組んだ銀行側を相手に訴訟を起こすが、結局、そうした株支配の構図が認められることはなかった。清二とすれば、他人名義での株式の分散保有という恥をさらしてでも、さらには批判を浴びてでも真実を明らかにしたいという思いだった。しかし、裁判所がそれを認めることはなく、清二側は完全に敗れたかたちとなった。

そして2014年4月、義明の逮捕をきっかけに上場廃止となっていた西武ホールディングスは再び、東京証券取引所に、10年ぶりに再上場を果たす。銀行による企業再興は、表向きは成功したのだ。

この個人名義株は、清二と義明側との裁判の過程では、あくまでも“推定”でしかなかった。しかしついに、清二の資料庫から出てきた公正証書によって、それが「真実」であることが裏付けられたかたちとなった。

だが、個人名義株をあくまでも不存在のものとして扱うことで新西武の企業統治と事業再編を進めてきた銀行経営側にとっては、個人名義株の存在は、これからも永劫に封印するべき案件とせざるをえない。

清二が2008年に自宅で発見した公正証書を遡って行使すれば、現行の経営基盤の根幹が揺らぐからである。銀行側が、これまで義明名義の株として扱ってきたものが、彼の異母兄弟を含めた清二、康弘、猶二らのものであると認めてしまえば、義明から委任を受けるかたちで創り上げてきた新西武の組織スキームそのものが根本から崩れかねないという危惧があった。

「それは西武が、それまで世間に隠しとおしてきた“原罪”を解消せず、再びそれを糊塗したことを意味する。つまり、新生西武は罪の上に罪を重ねたのだ」(清二の兄弟)

銀行側の思惑に義明は与し、清二を始めとする他の兄弟らが個人名義株を認めているにも拘らず、義明はその対話の呼び掛けにも一切、無視し続けて来た。そして、清二は懸案を解決できないまま、鬼籍に入った。

「清二さんは本当に無念だったでしょうね」

清二とはあくまでも異母弟に当たる猶二は、そう絞り出すように、清二の心のうちを慮った。

兄弟間で株の真の持ち分を明らかにすることが叶わなかったというだけではなく、長らく不仲であると言われてきた義明と清二との関係が、噛み合わないままに終わってしまったという、これ以上ない虚しさを、猶二なりに慮った言葉でもあったのだろう。

義明と清二の確執は、異母兄弟であることに一因があると長らく言われてきた。弟である康弘と猶二は、血のつながりでいえば、義明と母親を同じくする義明側の兄弟である。その康弘と猶二は、清二とともに戦い、義明と対峙することになった。2004年以降、西武の創業家はそれまでの血脈をめぐる戦いから、血脈を超えた戦いへと雪崩込んだものだった。

そして、その決着がつかぬまま、清二は逝ったのだ。

それゆえに、猶二の「清二さんも無念だったでしょう」という言葉は、素直な心情として受け止めることができるものだった。

そもそも、他人名義で株を分散保有する「事情」とは何だったのか。

GHQは1947年12月に過度経済力集中排除法を定めた。このとき325社が分割対象として指定されている。五島慶太が率いた「大東急」を始め鉄道は最終的には排除法の適用から除外されるが、当初はこの対象として西武鉄道を擁する西武グループの名前も挙がっていた。だが、戦前からすでに政治家であり、53年には衆院議長にまで上り詰める堤康次郎の政治力が奏功したのか、すぐに指定は解除された。

なかには当時の西武グループよりも事業規模が小さいにも関わらず、排除指定を受けたところもあった。なぜ西武の指定はすぐに解除されたのか。

かつてダイヤモンド社の社長を務めた坪内嘉雄(2012年死去)がこう説いたことがあった。

「西武は軍需工場をやっていなかったのが幸いした。東急は五島が満州に金を出していたのでやられたんだ。西武は鉄道だけだったから」

しかし、巨大資本が戦争遂行を後押ししたと睨むGHQの方針は強硬だった。翌48年1月には財閥同族支配力排除法が公布された。昭和は23年である。この年は西武グループにとって大きな意味を持っていた。

強盗慶太なる異名を持つ五島慶太率いる大東急を向こうに、ピストル堤と呼ばれた西武の堤康次郎が異形の開発戦争を繰り広げた末、没したのは昭和39年(1964年)。康次郎は亡くなる直前まで、「相続対策」として15年を費やした。康次郎の死亡日は、昭和39年4月26日。かつて、西武の顧問弁護士であった中島忠三郎は、康次郎の死後に「15年」という数字を明らかにしている。この39年を起点に「15年」を遡れば、それは昭和23、4年になる。過度経済力集中排除法は乗り切ったものの、すぐに財閥同族支配力排除法という大きな壁が康次郎の前には立ちはだかったのだ。

いったんは過度経済力集中排除法の指定325社のリストに入ったように、すでにその時期の西武グループは大企業と呼ぶに相応しい体裁を整えていた。その総帥でもある康次郎が財閥家族として同族認定されればどういうことになったのか。

もし認定を受ければ、公的地位から退職を強制され、それから10年間は就任が禁止されることになる。西武グループの経営から退かざるをえないだけでなく、衆議院議員という立場も剥奪されてしまう。

同族認定を是が非でも避けることが、西武グループにとって、何よりも堤家にとっては最優先事項となったはずである。そのためには、資本を多様化しなければならない。そこに、康次郎名義の圧倒的な株支配を分散させる「動機」が生まれたとみることもできる。

しかし、本当に譲渡してしまっては康次郎による統治支配という実権までをも奪うことになりかねない。

「分散保有し、かつ離散させず」という枠組みが、そうした時代状況では、消去法で残された選択となったのかもしれない。そのなかで、「個人名義株」の仕組みが編み出された。従業員らの名義を借りて康次郎の圧倒的な株支配の印象を薄め、資本の多様化をアピールしたのである。

GHQの進める「民主化政策」に表向きは迎合させる一方で、その本質である「オーナー家支配」「同族支配」を温存させることに成功したのだった。

財閥同族支配力排除法はかなり強力なもので、それは戦前日本の経済支配層を経営者の地位から一掃するほどのものだった。康次郎もまた、第二次大戦の敗戦直後の昭和21年1月、GHQにより公職追放されている。昭和26年8月まで、その期間はおよそ5年半に及ぶものの、その間も経営者としての地位は追われていない。

康次郎の終生のライバルと目された五島慶太をみれば、その事業上の明暗はより鮮明になる。五島もまた昭和22年に公職追放の憂き目に遭うが、その翌23年に、現在の東急百貨店である東横百貨店、京王帝都電鉄、小田急電鉄、京浜急行電鉄は分割された。GHQによって、「大東急」と呼ばれたその築き上げた帝国が解体されたのだった。

「強盗慶太」が築き上げた帝国は分割・解体された一方で、「ピストル堤」の西武王国は箱根を中心とする強羅、湯ノ花沢といった関東での買収を再開し、軽井沢別荘地の開発にも着手している。西武王国が乗り切ったGHQの統治政策のなかで、「分散させ、離散させず」の株支配の着想は現れ、実践に移された。

ただ、その仕掛けを証明する証拠書類が、清二の地下書庫から出てきた公正証書、ということになる。

こうした他人名義に株を分散させる方法は、西武だけのものであったかといえば、そうではない。清二らのもとには、かつての検討書類も残されていた。

そこでは、阪急グループや東急グループの創業者らの相続対策スキームを研究したと思しき記述まである。個人名義株という方法が入念に研究された上で採用された手法であったことが伺える。あるいは、個人名義株とは、生前、康次郎が事業展開で激しいせめぎ合いを演じた、対する東急グループ創業者の五島慶太を最後まで意識した末の相続対策であったともいえるのかもしれない。その意味で、個人名義株は、康次郎の情念のこもった手法であり、それがついに表沙汰となり、西武グループの根幹に巣食う混乱の種となる日がくるのは、没してなお皮肉な展開ともいえた。

康次郎がまだ健在の段階で、堤家が保有する株は、社内組織である「火曜会」「国友会」で管理し、堤家はそのスキームを利用することで、あらゆる財産を会社名義にしていたのだ。

かつて清二自身、この株管理をめぐる裁判で、こう証言している。

「故康次郎から、生前に印鑑などを示され、コクド株を借用名義株のかたちで実質的に所有していることを説明され、相続によるコクド株の分散を防止することが借用名義株の形式で保有している目的のひとつであると説明を受けた」

裁判では、元コクド代表取締役社長の中島渉など、当時の幹部らも陳述書を提出して、個人名義株の存在を認めている。中島自身、株の名義人として名を連ねていたが、「西武グループの役職員の名義であるコクド株は、すべて借用名義株式である」と、中島は認めていた。

元西武鉄道社長の戸田博之もまた、社員持ち株会とされた「国友会」が実態のない組織であり、社員らの名を借りた個人名義株の存在と手口を裏付ける陳述をしている。

元社員らはことごとく、個人名義株の存在を認める証言を、清二側に立ち、繰り出していたのだ。

なかには、社員であった父親の死去時に父親名義となっていた株が個人名義株であることを当の税務当局から認められ、株に対する相続税を課されなかったケースまであった。

こうした内部からのおびただしい証言があるにも拘らず、新西武側は、清二側からみれば、それこそ偽造したと思しき書類まで繰り出し、そして、裁判はことごとく、新西武側、そして義明側に利する判決となったのである。

だが、個人名義株の問題は、堤兄弟間の恩讐に決着をつけるという次元には当然、留まらない。

2005年には、小田急グループもまた、個人名義株の存在を認め、東京証券取引所へ「改善報告書」を提出している。小田急もまた、五島率いる「大東急」の一角をなす企業であった。個人名義株は戦後統治の財閥解体と資本浄化の余波から隠れるかたちで、日本を代表する巨大グループのそこここに蔓延した「秘匿の法」であったのかもしれない。

東京郊外、狭山湖のほとりに、西武系列の菊水亭が建つ。すでに閑散とする西武園に隣接し、狭山湖の美しい水面のきらめきと、湖畔の桜吹雪を一望しながら食事のできる施設だ。開かれる会合は、今となっては西武鉄道の関係者を縁とするものばかりだが、その入り口脇に、珍しい礎石が埋め込まれている。

菊水亭建設時の礎石だが、そこには「堤義明」個人の名前が刻まれている。当時、グループ総帥だった義明の名を刻印したのだろう。菊水亭へと入る西武鉄道の関係者らのなかに、その礎石に刻まれた名前に気付き足を止めるものは一人としていない。

銀行統治に移った西武グループからは創業家の名残を残すものは次々に撤去されていった。

「株の問題はまだ闇のままですよ」

猶二の言葉はまるで、亡き清二の遺言のように響いた。(敬称略)

堤清二さん、堤猶二さんへ、この場をお借りして深く深く感謝を申し上げます。

なお、本記事中での公正証書について研究目的にて閲覧を希望されるかたは、当方の公式HP(https://sites.google.com/view/kazuakinanao/)のコンタクトからご一報をお願い申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?