その昔、熊本県菊池市は湖だった

◇広大な盆地が広がる菊池市◇

菊池市は阿蘇外輪山の麓にある町で、豊富な水資源と温泉が湧き出るまさに水の町。

そして菊池は水田ゴボウの一大生産地でもあり、広い平野には広大な農地が見渡せます。

◇菊池川沿いに広がる肥沃な土壌◇

菊池川は阿蘇の麓から流れる一級河川で、菊池市をはじめとして山鹿市や玉名市を流れ有明海に到達しています。

菊池市から山鹿市にかけて、菊池川沿いは広大な平野になっていますが、川沿いの土壌は褐色でとても肥沃な土壌が広がっています。

うちの畑も例外に漏れず同じ土質ですが、よく観察してみると山土と有機物が混ざり合ったような粘りのある土壌です。

◇江戸時代に起きた大洪水◇

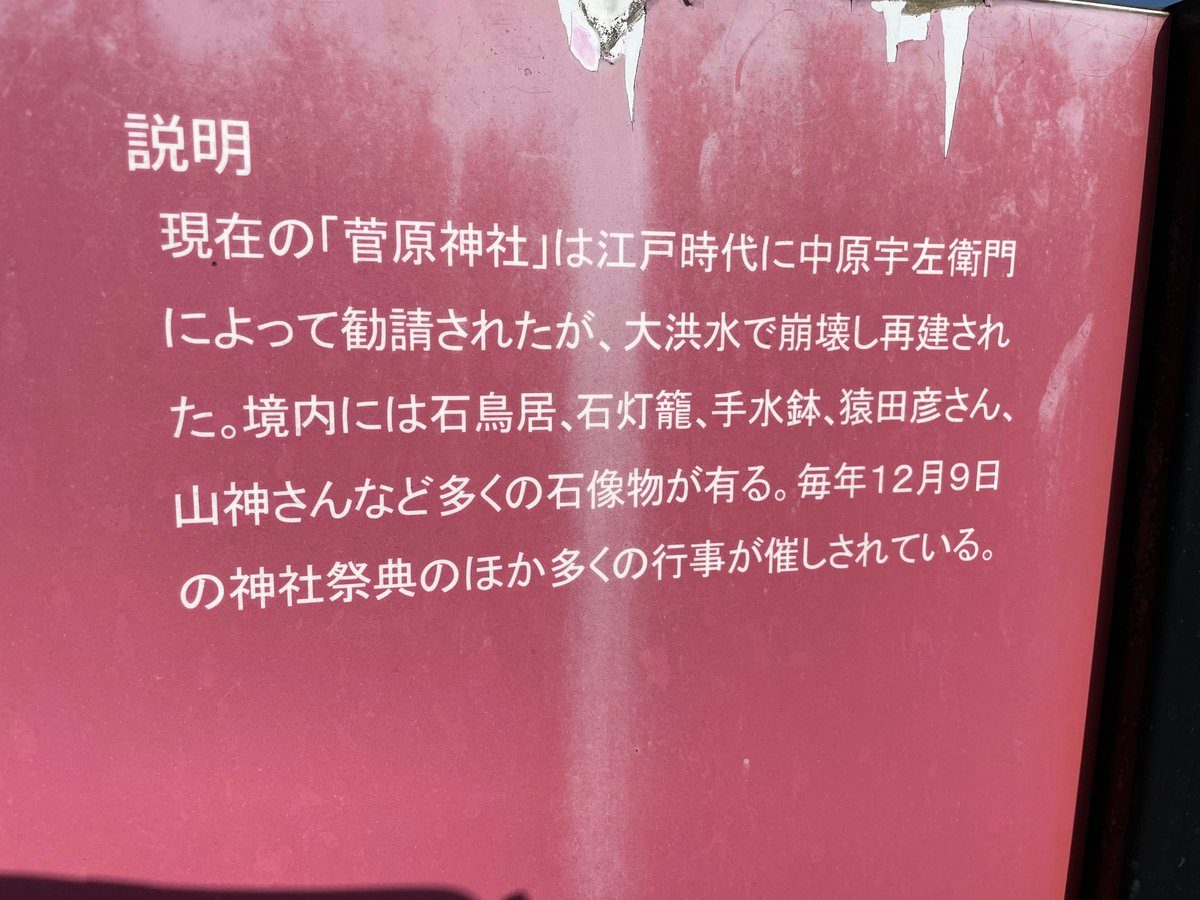

ある日畑の近くにある菅原神社に行ったところ、神社の看板に『江戸時代に大洪水があった』ことが記されていました。

神社に入ると石造物がいくつかあるのですが、そこには『天明3年』と彫られたものがあったりします。

天明といえば公式の歴史の中で思い出されるのが『天明の大飢饉』ですね。

看板に書かれていることと、石造物が示しているとおりに解釈すれば、ちょうど天明の大飢饉と大洪水の年代が重なっているというのは偶然なのでしょうか?

そもそも石造物の存在とそれを意味するものは何なのか?謎に満ちています。

◇本当に大洪水によって出来た土壌なのか?◇

自分は最初、菊池川周辺の肥沃な土壌は大洪水によってもたらされたものだと思っていました。

しかし、この肥沃な土壌はゴボウが作れるほど深く、河岸から2キロくらいの範囲まで同じ土層が広がっています。

ここまでの量の土砂が洪水によってもたらされた?とはかなり不自然な話だと違和感を持っていたのですが‥

◇隣の山鹿市八島で見つけた伝記◇

たまたまSNSの情報で菊池市の隣である山鹿市の八島に、この周辺一帯が湖だったという伝記が残されていることを知り、さっそく現場に行ってみることにしました。

八島の看板には

『鹿本平野(今の山鹿市)は賀茂の浦という湖だった』

とハッキリ書かれています。

年代は江戸時代よりも更に昔という話ですね。

そして何より驚くのが湖の面積です。

看板には三千町歩と書かれているので、これを㎡に変換すると、おおよそ3万k㎡。

琵琶湖の面積が6万4千k㎡なので、大体琵琶湖の半分くらいの大きさがあったことになります。

こちらが↓当時のイメージ図になります。

これを見る限り、菊池、山鹿の平野部はほぼ湖の底だったことがわかりますね。

もし、昔が湖だったのであれば菊池川沿いに広がる肥沃な土壌の説明がつきます。

どんな言い伝えも、その土地を細かくみていけば、それが本当か否かはわかるものだと思います。

◇菊池市には湖だったという伝記は見当たらない◇

自分の知る限り、いま住んでいる菊池市に湖であった過去を示すものは見たことがありません。

何故こんな重要なことが記録に残っていないのでしょうか?

菊池の歴史を語るうえで、(歴史を作った者が)何か不都合なことでもあるのかと疑いを持ってしまいます。

◇八島の隣にある千田聖母八幡宮の石造物◇

八島の隣には水路を挟んで千田聖母八幡宮があります。

鳥居を潜ってすぐの石造物には『文化7年(1810年)再建』と刻印されていました。

文化7年(1810年)といえば、天明の後の元号であり、天明の大飢饉(大洪水)があったのが1784年頃にあたります。

もし大洪水の後の再建だとすれば、これで菊池の菅原神社の伝記とも整合性がとれます。

◇神社の建立は明治40年(1908年)前後に集中している◇

最近、神社に行くときには必ずそこの神社が建てられた年代を見るようにしています。

それでわかったのは、殆どの神社は明治40年前後のものが多い。県外の神社を見てもやはり同じような年代に建てられているようでした。

これは私の憶測ですが、

天明の大飢饉(全国的な大洪水や災害)の後に、100年計画で再建をしてきたように思えてきます。

こうやって現地を細かく観察していくと、その土地の本当の歴史が見えてきますね。

みなさんも是非地元の神社にある伝記や構造物を観察してみてください。

きっと面白い発見や意外な事実がみえてくると思います。

最後まで読んで頂きありがとうございました。