古民家の耐震補強をはじめて設計した話~3/(全4回)【設計してわかってきた古民家の特性】

古民家の耐震補強をはじめて設計した話を、4回に分けて書いています。

1回目、2回目の記事はこちら↓

JSCA関西のレビュー

JSCA関西では、木造建物を限界耐力計算で計算したものを1万円でレビューしてくれる制度があります。計算書・図面を提出し、先生方に、その設計の妥当性をチェックしてもらったり、助言を頂いたりします。

限界耐力計算の普及を目的として、講師の方々のボランティアで成り立っている制度です。

(1)レビューの目的

木造建物の限界耐力計算を用いた耐震設計(耐震診断・耐震補強設計・新築設計含む)につき、限界耐力計算の正しい理解と、設計者による計算ミスおよびバラツキ防止を図るために構造設計実務者による相互チェック(レビュー)を実施します。

ただし、レビューは審査・判定とは異なり、木造建物の耐震性能評価に関する技術指導・普及活動であり、技術的な助言および設計者支援に該当します。

HPより

レビューに出してわかってきたこと

そこで私も、今回見よう見まねで、限界耐力計算で耐震補強設計したものを、レビューに出してみてもらうことにしました。

そうするうちにわかってきたことがあるので、ここに書いていきます。

伝統工法住宅と現代住宅では、まったく設計の考え方が違うらしい

新築木造住宅の構造計算は今までやっていたので、初めは、それと同じやりかたで設計を始めました。

ところが、それだと計算結果がうまくいかず、古民家と現代住宅では何かが違うらしいということに気づいてきます。

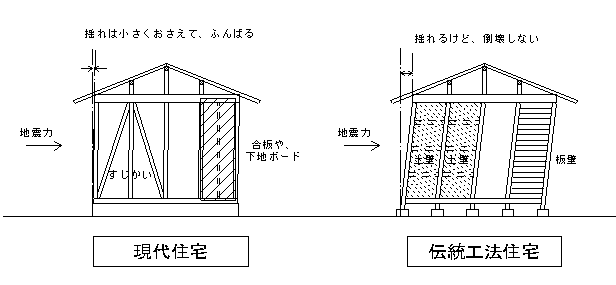

現代の住宅は金物や合板でがっちり固めて、地震時に揺れないようにします。それに比べ、古民家:伝統的な工法の住宅は、特に大地震時の揺れが大きく、その揺れに対応できる構造でないといけないようです。

伝統工法住宅では、合板やすじかいによる補強は、あまり有効でない

木造住宅を新築する場合は、まず、合板やすじかいによる耐震壁を配置して、地震に強い家を設計します。一般的な耐震補強方法でも、まず、合板やすじかいで補強することを考えます。

それで、まず、私も既存の壁に合板を貼り、耐震補強することを考えました。

現代的な住宅はその補強方法で問題ありません。

ところが、古民家のような伝統的な住宅は地震時の揺れが大きいため、揺れが大きくなった時に、合板やすじかいが破壊されてしまい、その耐力がゼロになってしまいます。

それに比べ、土壁は、揺れが大きくなっても耐力を保持します。

伝統工法住宅では、この土壁の性能に近いもので補強するのが効果的だとわかってきました。

といっても、今は土壁が施工できる職人も多くありません。

土壁状のパネル製品があり、それを貼るという工法があることも知りました。

伝統工法住宅では、接合部を金物で固めすぎてはいけない

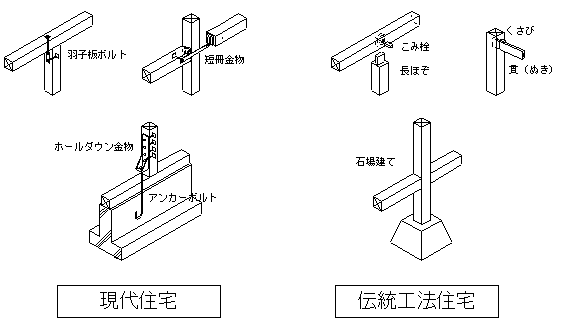

現代の住宅では、柱や梁の接合部は、金物でがっちりと接合します。

今回も、そのような金物で補強すればいいのでは? と思いました。しかし、伝統工法住宅は、揺れる建物であるので、揺れに対応できる接合部でないといけない。金物で固めすぎてしまうと、その部分から壊れてしまう、ということを知りました。

無事、補助金の申請がおり、工事も完了

そうやって、レビューで補強設計を修正し、関西の審査機関での審査も通りました。そして、無事、補助金の申請がとおり、工事完了。お客様にも納得してもらうことができました。

(次回へつづく↓)