金城哲夫の脚本

前回に引き続き、初期の怪獣特撮を形作った金城哲夫について語っていく。

脚本の傾向

彼の脚本のスタンスはわかり易い。

傑作と名高い『ウルトラマン』30話「まぼろしの雪山」ではそれが際立っていた。

あらすじは以下の通りだ

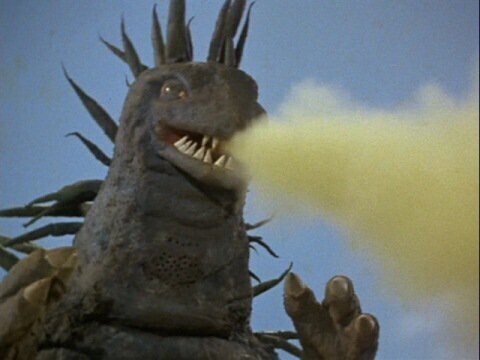

夏でも雪に包まれている飯田山。そこに伝えられる怪獣ウーの目撃報告があり、科学特捜隊は現地へ向かう。「雪ん子」と呼ばれる少女ユキはウーとコンタクトを取っていることから地元住民に忌み嫌われていた。ユキを守るかのごとく、ウーは麓のスキー場に出現する…。

元々ユキは「素性がわからない子供なので、何となく」嫌厭されており、そこにウーが助けに現れることにより、より激しく迫害されていた。

村人の中には同情するものもいたが、スキーの観光地としての村の発展を優先し、見て見ぬふりをしていた。

怪獣ウーにしても、ユキに危害を加えなければ何もしない事はわかっていたが、「たとえ何もしなくても、この山に怪獣が住んでいるってだけで迷惑」という理由で科学特捜隊に退治の依頼が出されていた。

最終的に、無実の罪を着せられ村を追われたユキは息絶え、それと同じタイミングでウーは消える。

本編中では「ウーは彼女を守ろうとした母親の亡霊だったのかもしれない」などと良い話風に言われているが、後味の良いラストではない。

「悲しい存在」

ともあれ、金城の怪獣へのスタンスは「まぼろしの雪山」のこの言葉に集約される。

「怪獣は所詮人間社会に入れてもらえない悲しい存在なんだ」

ウーを討伐して良いのかと葛藤するイデ隊員に対しての、アラシ隊員の台詞だ。

以前このNOTEで取り扱った『ウルトラQ』2話「五郎とゴロー」も、「まぼろしの雪山」と似た作りのストーリーだった。こちらも脚本は金城だ。

彼の作品の中では、怪獣はコミュニティの都合で排斥、場合によっては編入を強要される存在として描かれてきた。

世間と個人

コミュニティ(世間と言い換えても良いかもしれない)と個人の問題は、

多くの人間が直面してきた「日本の宿命」だ。

夏目漱石や太宰治が自身の作品の中でこの問題を扱ってきたのはあまりに有名だ。30年近く前には、名著『「世間」とは何か』も話題になった。

蜷川幸雄が演出し、藤原竜也の出世作になった舞台『身毒丸』も、世間の中にある「家族というシステム」に翻弄される、義母と息子の禁断の恋物語だった。

07:30〜の父親の窮屈な思想など、いかにも一昔前の日本人らしい。

とはいえ、日本人特有の奥ゆかしさや察し・思いやりの文化もここに起因する以上、大きな問題であると同時に、もはや切っても切れない日本人のアイデンティティと言えるだろう。

「被害者」側の視点

沖縄は、薩摩藩による支配を受けた後、明治政府により都合良く日本に編入され、第二次大戦後はまた外国にされた土地だ。

沖縄そのものがコミュニティ意識の「被害者」であると言って良い。

そんな沖縄で育ち、東京で活躍する金城の立ち位置は、

排斥される側に近かった。

でなければ、世間が高度経済成長で浮かれる中、この脚本は書けない。

ともあれ「怪獣=悲しい排斥者」というスタンスこそ、初期のウルトラシリーズで一貫して守られてきた怪獣のあり方であり、怪獣特撮という日本の独自の表現技法の礎となったのである。

次第に訪れる、科学不信の波

しかし、金城による怪獣の描かれ方や方向性にも、徐々に変化がみられる様になる。

ウルトラQ時代は比較的前向きな話が多い。

社会を皮肉りながらも、根っこのところでは希望的な見方が強い様に感じる。それがウルトラマン→ウルトラセブンと続く中で、次第に後ろ向きな雰囲気が強くなっていった。

時代に合わせた変化でもあったのだろう。

公害問題などが顕在化し、社会が科学に対して不信感を抱く様になったのもこの時代からだ。

イタイイタイ病や四日市ぜんそくの問題が表面化し、「公害」という言葉が一般的になってきたのは1960年代後半からだ。

1963年の国民生活白書では公害に関する記事がわずか1Pだけだったが、

翌年64年版では18Pにわたって公害が本格的に取り上げられた。

数々の問題を内包している事が明るみに出てしまった科学は、

不信・反省の時代を迎えた。

同時に、戦後から劇的な発展を遂げた日本は、

豊さを「獲得」から「守る」時代へと舵をきっていた。

国民の意識が「未来」から「現在」に引き戻されたのだ。

沖縄人としての葛藤

彼の心に迷いが生まれ出したのも大きい。

前回紹介した、友人からの手痛い指摘や、自らを「ケイチョウフハク」と称したインタビューがあったのはこの頃だ。

そこに、とどめを刺したのが円谷プロ文芸部の廃止だった。

ヒット作を生み出してきたにも関わらず、会社経営に失敗した円谷プロに、金城の居場所は無くなった。

ウルトラシリーズとしてはセブンを最後に、円谷プロを離れた。

沖縄人としての怒り

そんな金城だったが、次作『帰ってきたウルトラマン』では唯一11話「毒ガス怪獣出現」のみ、わざわざ沖縄から戻ってきてまで脚本を担当している。

旧日本軍の開発した毒ガスを食べた怪獣が人を襲う、暗い話だ。

これは金城の怒りから生まれた脚本だったと言われている。

「毒ガス怪獣出現」は沖縄でレッドハット作戦が行われた年に放映されている。

レッドハット作戦とは、沖縄本島の米軍基地の弾薬庫に極秘裏に毒ガスが貯蔵されていることが明るみに出て、これを島外に移送するため1971年に実施された作戦だ。

安全に配慮はしていたとはいえ、平気で人口密集地を通過しようとする米軍の態度は、当時の沖縄人達に大きな不安と怒りを与える結果になった。

わざわざ沖縄から戻って脚本を執筆した金城の気持ちも、もはや想像するまでもないだろう。

変わってしまった怪獣の描かれ方

金城の怒りからか、怪獣の描かれ方も以前とは異なっている。

「毒ガス怪獣出現」での怪獣は、旧日本軍が残した負の遺産の結晶として描かれている。以前のような哀れな除け者ではなく、断固排除すべき存在とな存在と成り果てていた。

これは、金城の心情だけでなく、視点が変わった事も原因だと思える。

この脚本を執筆している時点で既に金城は沖縄に帰郷しているのだ。

今まで直接的には目を背けてきた故郷と向き合っていた、あえて嫌な言い方をすれば、沖縄人に戻ろうと足掻いていた時期だった。

作中では旧日本軍の父を持つ岸田隊員が「この怪獣だけは自分の手で倒さねばならない」と気負っていた。

金城本人も、半生を日本で過ごしてきた者として、沖縄復興に関して気負うところがあったのかも知れない。

ウルトラマンになれなかった男

彼が脚本を担当した『ウルトラマン』33話「禁じられた言葉」でこんな台詞がある。メフィラス星人に「貴様は地球人なのか宇宙人なのか」と問われた際の返答だ。

「両方さ。貴様のような宇宙の掟を破る奴と戦うために生まれてきたのだ。」

宇宙人でありながら地球を愛し戦う。

光の国からやってきて、人種の垣根を超越し人を救う姿は、

沖縄と日本の間で葛藤していた金城にとって、理想の姿だったのだろう。

だが結局ウルトラマンもウルトラセブンも、戦いで傷つき、最終的には故郷のM78星雲に帰らざるおえなくなってしまっている。

これは一度は東京で華々しく活躍したにもかかわらず、沖縄に帰る事になってしまった金城の姿と重なる。

理想でも現実でも、彼は負けてしまったらしい。

聞くところによると、彼は非常に真っ直ぐで若々しい男であったという。

ウルトラシリーズ執筆時の彼と同じ歳になった私には、自らの仕事の理想と現実とのギャップに苦しむ気持ちが痛いほどわかる。

とはいえ彼ほど真剣に思いなやめはしない。青すぎる生き様は悲しくもあり、羨望すら覚える。

排斥と特撮を繋げた男

クリエイティブの役割が問題解決なら、芸術の役割は問題提起だ。

私は怪獣特撮は日本古来からの風習を受け継いだ、優れた芸術的表現技法だと信じている。

その浸透・確立には、初期ウルトラシリーズの存在は欠かせず、

それを支え、優れた芸術に昇華させた当時のスタッフ、取り分け金城の功績は大きい。

現在の自分と同い年の男が、ここまでの偉業を成し遂げたと考えると、

ひたすら身の引き締まる思いだ。