よくある勘違いシリーズ④弓は止まる?

指弓といわれるテクニックがあります。

コーレとも混ぜて教わる人も多いと思います。

また、大多数の人はこうやって(運弓と指の動きを観察させながら)弾くと音が切れないんだ、と教わると思います。

言葉というのは大変に気を遣うものですが、どうやったところで誤解は生じてしまいます。見た目の情報に囚われて、イメージだけで理解したつもりになりがちです。

音という物理の話を、最初からイメージでものにしようと考えない方が安全です。

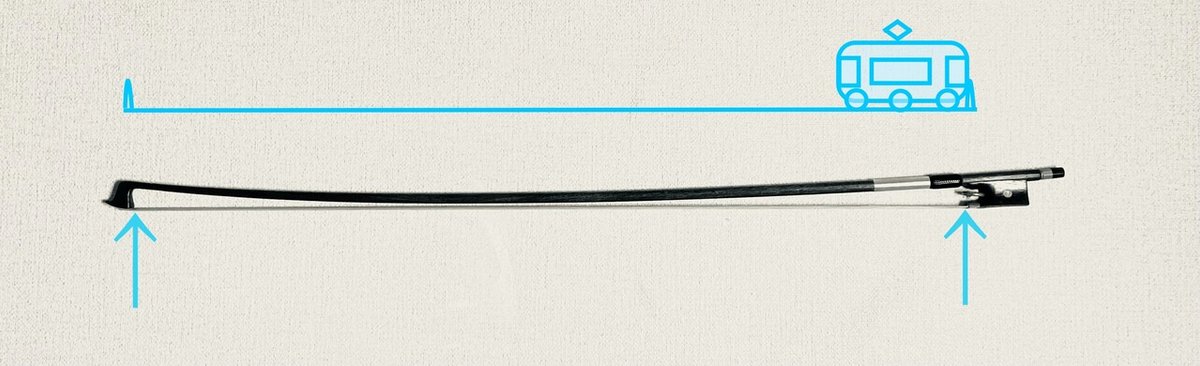

まず、弓には必ず弓先の端と、弓元の端があります。

直線の短い線路を往復する電車を想像してください。

つまり、ダウンとアップの間には、必ず折り返しがあります。

よく見かける勘違いはココからです。

指の動きで弓を蛇行させて、弓の返しを(折り返しではなく)急カーブにする発想。これは直線の短い線路ではありませんね。

弓を止めなければ音はつながる。

しかし、これは弓の軌道が乱れるだけでなく、腕の重みの変化や弓の重心の変化を乱し、音のムラを作ります。

これは間違った指弓。

折り返しのときに、弓は必ず一瞬止まります。

レガートや長い音価の中にある折り返しは、無駄な力なくスッと止まり、次の発音までの準備に必要な時間、を刹那にする、ということです。

だからこそ、指弓なしで音を繋げられる奏法もあります。言葉を慎重に選べば、響きを繋げていく、でしょうか。

ヴァイオリンは小柄なので、このあたりを曖昧にできてしまいますが、コントラバスやチェロはまさに、「弓の毛で弦をはじき、響きをつなげる」ことが必須です。よーく観てみましょう。

では、いわゆる指弓って、なんのための動きなのか?

それは次回!

追伸

細かいことは こちらの記事に記載しています。

-------------------------------------------------------------