歴史に残る大聖堂をつくる

目次

はじめに

こんにちは。LayerXでHRとして働いているnakaと申します。

2023年11月にLayerXに入社し、現在はBiz側の中途採用を担当しています。前職では組織開発や人材開発の支援をする会社でコンサルタントをしていたため、入社後初めて採用領域に足を踏み入れた人間です。

採用から人事企画、制度、HRBP等に歩みを進める方に比べ、逆のパターンはそこまで多くないと同業の方に聞いたためそこまでメジャーではないキャリアを歩んでいるのかと思います。

そんな私から採用文脈で語れることは数少ないのですが、今回は社外の方からよくご質問いただくことについて少し深掘りして私見を述べられたらと思います。

この記事で分かること

採用に携わる中で、候補者の方や採用に関わる同業者の皆さんと会話する際に様々なご質問をいただきますが、特に多いご質問が「働いている人の特徴」に関するものです。特徴にも「知識や経験等のスキル面」、「志向性や価値観等のマインド面」の両面がありますが、特に抽象的になりがちな後者についてよく問われます。

そのため本記事では、HRという共通部門の立場から組織全体を俯瞰した際に「LayerX社員のマインド面の共通項が何か」、「なぜそのような共通項を持つ人が多いのか」について、主観に基づき紹介させていただきます。

思い浮かぶのはレンガ積み職人の寓話

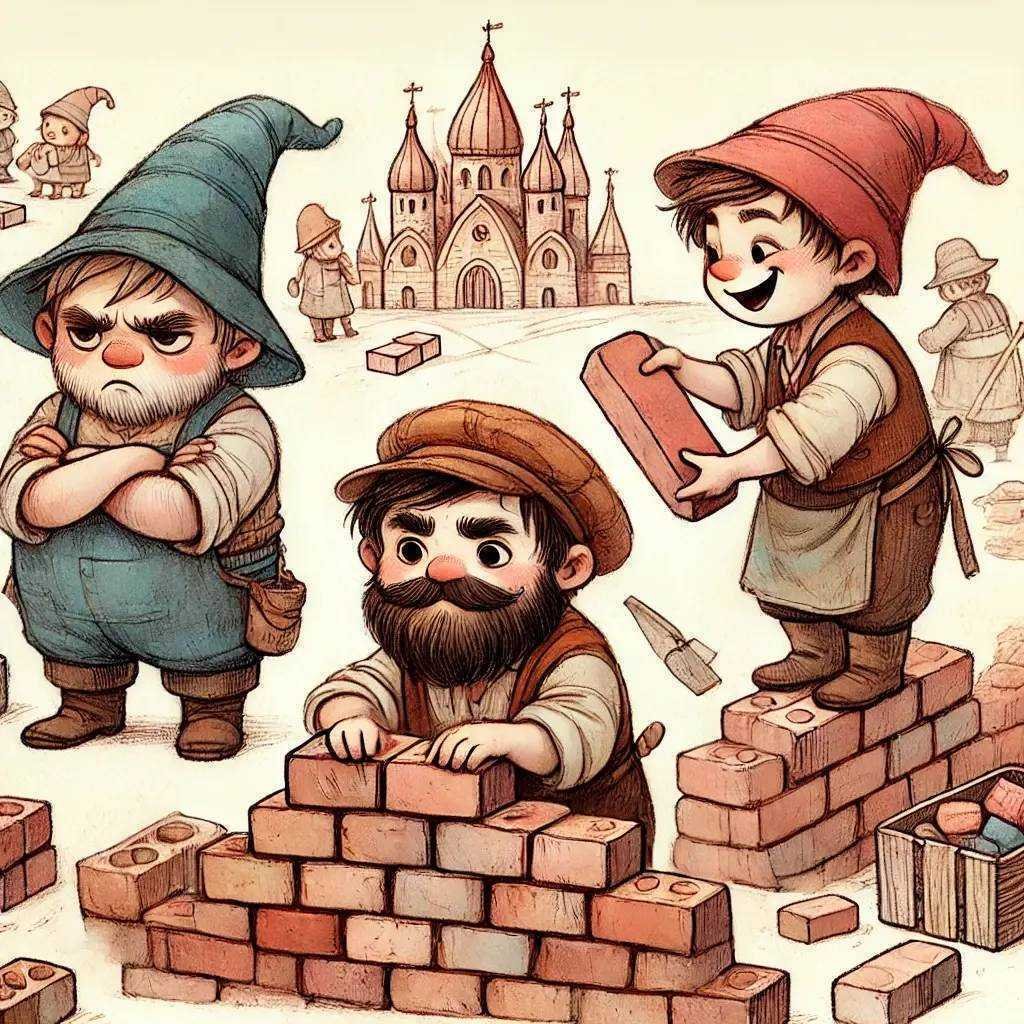

LayerXで働く人の特徴を考えた時に真っ先に頭に浮かんだのは「3人のレンガ積み職人」の寓話です。

有名なお話なのでご存知の方も多いと思いますが、大雑把に要約すると下記のようなお話です。

旅人が道端で3人のレンガ職人に出会い、「何をそれぞれが自分の仕事について語るシーンが描かれているお話。

旅人は彼らに「何をしているのですか?」と尋ねます。

1人目の職人は不機嫌そうに答えました。「見ての通り、ただレンガを積んでいるだけだよ。退屈な仕事だ。」

2人目の職人は少し前向きに答えました。「壁を作っているんだよ。生計を立てるための仕事さ。」

3人目の職人は満面の笑みで答えました。「多くの人が幸せを祈り笑顔になる大聖堂を建てているんですよ!」

3人目の職人と会話した後、旅人は少し幸せな気持ちになった。

それぞれの職人の回答が、彼らの仕事に対する態度や情熱を表しており、3人目の職人が最もやりがいを感じていることが示されています。

この話は、一見同じ仕事をしているようでも、目的意識や視点の違いがモチベーションや成果に大きな影響を与えることを教えてくれます。

※詳細は「3人のレンガ職人」で検索すると色々と出てくると思うのでそちらをご覧ください。

多くの人が歴史に残る大聖堂をつくっている

もう少し身近に感じられるよう、一例として、ITプロダクトのセールスの方の例で考えてみます。

質問

・あなたは何をしているのですか(何の仕事をしていますか)?

回答

・1人目:「ITツールの提案をしている」(短期・近視眼的視点)

・2人目:「お客様の業務効率化を実現している」(中期的視点)

・3人目:「テクノロジーによって社会の負を解消し、より良い社会の実現に寄与している」(長期・俯瞰視点)

上記の例に照らして考えると、LayerXで働く人の視点は「3人目>2人目>1人目」の順に多いと感じています。

つまり、自分の目の前の業務と会社全体が社会に提供している価値を意味づけられる人が多いということです。そういった人が多い組織は、タフな局面もしなやかに乗り越えてける強さを持っていると思います。

また私は、個人も組織も「掲げる目標や物事をどう認知するかによって、取り組みのレベルと結果が変わる」と考えています*。その点において今の環境は、短期的・近視眼的ではなく中長期・俯瞰でお客様や社会に価値を届けたいと考える人が沢山いるため、とてもチャレンジングで刺激的な日々を過ごせています。

*参考:アルバート・エリスという臨床心理学者が提唱している「ABC理論」というものがあります。「Activating events(出来事)が起きて、それをBelief(認知)して、結果的にConsequences(心理的な結果)に結び付く」という理論です。

中長期的な視点を持つ人が集まり、維持できる理由

中長期的な視点を持つ社員が集まり、その視点を維持できる背景には、3つの要素があると感じています。

1. 経営層からの情報発信の純度と頻度

会社の中で最も未来を考えて日々を過ごしているのは経営者です。それ故、経営者の考えを透明性高く伝えること=会社全体の視座視界を引き上げることに繋がります。そして手前味噌ながら、LayerXは経営からの情報発信の純度と頻度が非常に高い(多い)と思います。

主観が入る点は否めませんが、前職でスタートアップ~エンタープライズ企業まで様々な会社の人事施策を年間2~30社ほど読み込みレビューを行う仕事をしていたため、一定の客観性と共に上記の感覚を抱いていますし、新入社員の方と会話する入社1ヶ月後に面談の場でも、ポジティブなギャップとして「経営層の透明性が高く驚いた」との声がよくあがります。

参考まで、経営層からの発信に関する施策の一例をご紹介します。

・週次での経営メッセージ:

週次の全社会議の中で代表(福島/松本)から全社に向けてメッセージを伝えるコーナーがあります。事業戦略、企業文化、リスク管理、顧客満足度、経営者自身の日々の学び、等々、大小多彩な発信があります。

・経営会議議事録の公開:

経営層の会議内容がその日(遅くとも翌日)中に全社に公開されます。特定の個人に関わる内容やセンシティブな内容を除き、ほぼ会話内容のまま議論内容が公開されるため、議事録を読むだけでもその場の熱量や温度感が理解できます。尚、過去分のデータも蓄積されているため、事業開始時の議論や意思決定の数々を追体験することが可能です。

・日報:

Slack chでライトに「今日やったこと、明日やること、ひとこと」を日次で報告しているのですが、経営層も同様に日報を書いています。日次で何を感じているのかを毎日認識することができます。

上述した施策は一例に過ぎず、その他にも経営者自身で運営しているnoteやXなど発信機会は多々ありますが、総じて経営層が透明性高く情報を共有する姿勢が社員全体に高いモチベーションと共通理解をもたらしています。

2. 社内メンバーの換言・発信力

LayerXでは、経営層からのメッセージや事業戦略を咀嚼し、経営層以外の社員も積極的に自らの言葉で情報を発信する文化があります。このような重層的な情報発信・環流が、社内における健全な一体感を生み、新しいメンバーの発信も促進します。その結果、共感する外部の方々にも興味を持っていただける好循環が生まれています。

全社的な発信の様子は、ぜひLayerXのnoteやpodcastを見聞きいただければと思います。(noteだけなく個人でblogやpodcastを運営しそちらで発信している人もいます。)

3. 強固なカルチャー基盤

私が入社してから100名以上のメンバーが増えていますが、急速に成長する中でも全員が「大聖堂をつくる」という目的意識を共有できているのは、下支えするカルチャーの強さに他ならないと感じています。(ちなみに「大聖堂」はメタファーに過ぎず、社内で飛び交っている言語表現ではございません。)

敢えて1点に絞りLayerXを顕す象徴的なカルチャーを挙げるとするなら“徳”です。

▼“徳”とは

LayerXは、⻑期的な視点で社会の発展に寄与する存在であり続けたい。短期的な売上至上主義に走らず、仲間や社会から信頼を得られる行動を追求しよう。

ここまで長々書きましたが、「中長期的な視点を持つ人が集まり、維持できる理由」の答えを一文で回答するとしたら、行動指針の一番上に“徳”を掲げ、それが形骸化することなく浸透している点に尽きる、と言えます。

「短期的な売上至上主義ではなく、お客様や社会に対し価値ある行動をとる」これは日常のコミュニケーションの中でも浸透しており、Biz-Dev-Corp職種関係なく全員が大切にしている考え方です。

カルチャーや行動指針は掲げることがゴールになってしまい絵に描いた餅となり形骸化してしまう..というケースも多いと思いますが、LayerXにおいては新規事業等の経営を左右する大きな意思決定でも重視されており、経営自ら率先垂範で体現することで全社的に考えが浸透しています。

▼HRM(勤怠)領域にサービス提供を決めた背景

勤怠を出す理由は、「お客様が困っているから」「バクラクの要望の中で一番多いものが勤怠を作ってほしいだったから」です。本当にただそれだけなのです。

一見地味に見えるが、お客様が困っていて、社会的な負を生み出している。こういう領域に最高のプロダクトを出すことで「経済活動をデジタル化」していく。それこそがLayerXがやりたいことだったはずだと。

▼エンタープライズ領域を強化していく意思決定の背景

LayerXがエンタープライズを強化する意義はシンプルで「すべての経済活動を、デジタル化したい」からです。

日本にはざっくり企業で働く従業員が4500万人います。そのうち約1/3の1500万人がエンタープライズと呼ばれる会社で働いています。企業の数の割合としては全体の0.2%ですが、従業員に占める割合だと34%になります。シンプルにこれが、エンタープライズを強化する意義になります。

▼新規事業立ち上げ時の意思決定背景

1つめの事業を立ち上げた時を思い出そう。「この売上をいついつまでにつくりたいからこういった市場規模の…」という思考プロセスで事業をつくったであろうか?

そうではなく「こういった顧客の課題がある、こういった業界の課題がある、自分が具体的に当事者としてこういうことに困っている」というインサイトから事業を始めたはずだ。それが成功の要因である。

また、カルチャー醸成についてはデザインの力で加速している側面がかなり大きいと感じています。カルチャーは社員が共感し体現しないことには全社的な浸透には繋がりません。

言葉や文字だけでは伝わらない温度感をデザインの力を用いて親しみやすく表現してくれるデザイナーの方々がいることで、あらゆるコトモノ情報の(デザインの)細部に妥協なく意味が込められ、カルチャー醸成や全社的な発信が加速していると日々感じます。

(このnoteの見出し画像もデザイナーさんの作品です!)

▼デザイナーの方々の発信はこちらから

最後に

LayerXには、中長期的な視点を持ち、組織全体で未来を築こうとする文化が根付いています。私も微力ながら、この環境でLayerXがさらに成長するための組織づくりに貢献したいと考えています。

もし、LayerXに興味を持っていただけるようでしたら、ぜひお気軽に会社のイベントや会社に遊びに来てください。※一人で心細い方は私(https://x.com/nakazhr)にDMを送ってください。笑

ではまた。

▼直近のイベントや採用情報など