近代欧州君主一族逸話集:戦前の博文館刊行物群より

先般、講談社『マネー現代』から、皇室の警備をテーマとする拙文が新たに公開された。未読の方は、"眞子さま・小室さんの警備問題、ヨーロッパ各国の王室が参考になる理由"をぜひ先にお読みいただきたい。

先の拙文では、明治38(1905)年に博文館から出版された『世界之帝王』から、特にデンマーク王クリスチャン9世とギリシャ王ゲオルギオス1世の外出時の逸話を取り上げた。

当該記事中で『世界之帝王』について「ぜひともご一読いただきたい」と書きはしたものの、おそらくほとんどの方は読んでおられないだろう。そこで、目ぼしいエピソードをいくつか集めてみた。同社から刊行された『少年世界読本』シリーズのほうに記載されているものも併せて紹介する。

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世がはた迷惑な性格であったことは、竹中亨『ヴィルヘルム2世:ドイツ帝国と命運を共にした「国民皇帝」』(中公新書、2018年)など、数多くの書籍から窺い知ることができる。だが、そんな彼にもいくらかの心温まるエピソードが残されている。

ヴィルヘルム2世は皇后アウグステ・ヴィクトリアとの間に7人もの子を儲けたが、驚くべきことにそのうち6人目までが男児であった。彼は7人目にようやく生まれた娘ヴィクトリア・ルイーゼのことを、末っ子ということもあってか溺愛した。笑いながら妹の一人にこう語ったことがあるという。

わが皇帝たることを時としては忘るゝことあれども、しかも其身の皇帝の女たることを忘れたることなし。

自分が皇帝であることを忘れる瞬間があったとしても、末娘はいつも皇帝の娘としてふさわしく大事にしている、という趣旨であろう。

続いては、ドナウ川を下ったという由緒あるカヌーにまつわる話である。ヴィルヘルム2世はそのカヌーを何とか手に入れて、それをポツダムの宮殿の池に浮かべて、自身の子供たちを達者な水夫にしたいと思った。だが――

そのような話もありたれど、危險なればやめにしたりとのこと。されど、皇帝陛下はあれほど熱心に言ひて居たまひしに……と申せしに、否とよ、と言懸けて、皇后陛下は滿面に笑みを含ませられ、傍の皇帝陛下を指して、帝は獨逸の主權者なれど、育児法にては、妾が主權者なれば!と言ひ給ひぬ。

少なくとも育児に関しては、皇后の尻に敷かれている面もあったようだ。

ロシア皇帝ニコライ2世

1896年、戴冠式から数日後のことである。モスクワ郊外の記念祝賀会場に数十万人の大群衆が押し寄せた結果、将棋倒しになる事故が発生し、夥しい死傷者が出た。いわゆる「ホディンカの惨事」だ。

これに関して、興味深いエピソードが次のように伝わっている。

群衆はホーヂンスコエの野に押寄せ、多く死傷者を出せしが、中に一老母の重傷を負へるあり、爲めに病院に送らる。新帝ニコラス二世が往いて其病院を見舞ふや、巡つて老母の室に至る。人因つて是れ皇帝なりと告ぐ。老母之れを信ぜずして曰く、「我皇帝を知らず。されど皇帝は斯くの如き人にはあらず。是れ人也、皇帝にあらず」と。遂に之れを信ぜざりしといふ。以て一般人民が此無限の權力ある皇帝に對し、如何に迷信的の崇拜を捧ぐるやの一班を知るに足らん。

皇帝直々のお見舞いを受けた一人の老婆が「私は皇帝を存じ上げません。でも皇帝は人間ではないことを知っています。これは人ですから、皇帝ではありません」と言い、とうとう信じなかった――そんなエピソードである。

祖父アレクサンドル2世が爆殺されたように、近代の歴代ロシア皇帝は常に暗殺の危機に晒されていた。ニコライ2世とて例外ではなく、かのロシア革命で悲劇的な最期を遂げる前にも、何度かその命を狙われていたらしい。

陛下が宮城内の庭園を御散歩の時、何處からともなく彈丸が飛んで來て陛下の足許に落ちた事がある、又た陛下の食堂の時計の中から爆裂彈が出たこともあります。

【宣伝】

https://twitter.com/NAKAHARA_Kanae/status/1458031970038935556

奴隷の子孫のアメリカ人が「ご先祖様の出身地を知りたい」とDNA鑑定を受けてみた結果、ベナンの王家の末裔だと判明しました。ほんの観光旅行のつもりで「帰郷」したところ、王族としてまさかの盛大な歓迎。王から「戻ってきた子」という意味の名を与えられたそうです。https://t.co/TgTu3p1nal

— 中原 鼎(皇室・王室ライター) (@NAKAHARA_Kanae) November 9, 2021

オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世

70年近くにもわたる世界史上まれな長期在位を誇ったオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世。そんな彼には、ここではとても紹介しきれないほど多くのエピソードがある。

毎夕御餐を召上る時、最も端近い御間まで御出ましになつて、樂人に樂を奏させながら食卓におつきになる、此時は維納市民は直ぐ窓の下まで来て、之を聞く、時には帝が窓から御顔をお出しになつて、市民に御會釋があると云ふやうなこともあります。

同時代の他の欧州君主と同じように、ときどき護衛を伴わずに出歩くこともあったという。『少年世界物語 第五巻』にはこうある。「人民を信じて、御單身でよく市中を御歩きになり、直訴などをする者があると、快よく其訴を御取上になります」(53ページ)。

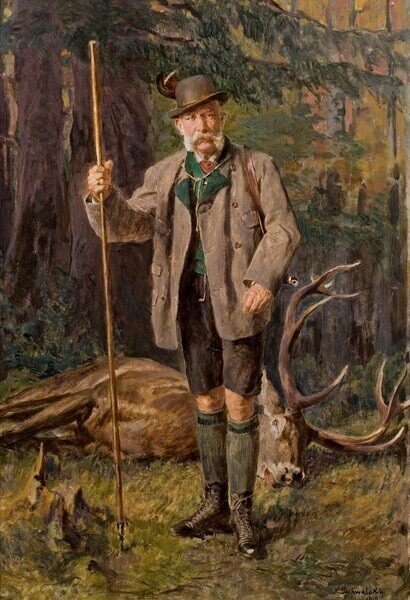

この皇帝は狩猟をすこぶる好んだことで知られ、狩猟にまつわるエピソードは数多く今に伝わっている。

ある日、帝は銃獵を携へて遊獵中、其御獵場にてゆくりなく二人の反禁者あるに出逢ひぬ。二人は帝を見て狼狽すること一方ならず、低頭して其罪を許されんことを乞ひぬ。二人は老ひたる兵卒にして、聞けば家族多く、その貧しさに堪へずして、食を得んが爲めに、忍んでこの禁を犯したるなりといふ。帝は自から其素性と宿所とを手帖に記して、黙してこれを放ち遣りぬ。二人は許されたれど、やがて捕へられて刑に處せらるゝことならんと、片時も安き心なくて過ぎしが、數日を經て其筋より召喚せられて、二人は獵場の看守に任ぜられぬ。

余談だが、狩猟時のフランツ・ヨーゼフ1世は、一般の狩猟員とほとんど変わらない服装をしていたうえ、狩猟員や勢子と気さくに話をしたという。こんな逸話もある(下記、野島論文より)。

ある時、フランツ・ヨーゼフ1世は高貴な仲間たちとともに山中で迷い、農民に道を尋ねた。そして、別れ際に「私はオーストリア皇帝で、こちらはザクセン王とトスカーナ大公だ」と身分を明かした。だが、農民は「そんなことは誰でも言えるさ」と笑い、まともに取り合わなかった。

翌日、この農民に別な人がそれが本当だったことを伝えると、農民は「あの服装で!」と絶句し、こうも付け加えた――「だってチップもくれなかったぜ」。

オーストリア皇帝フェルディナント1世

オーストリア皇帝フェルディナント1世。前項で紹介したフランツ・ヨーゼフ1世の伯父で、彼の先代の皇帝である。

1848年革命を受けて帝位を降りた後も、フェルディナント1世はこよなく愛する宏壮美麗なシェーンブルン宮殿の庭園で多くの時間を過ごしていた。次に示すのは、そんな彼のシェーンブルンにまつわる逸話である。

ある時、庭園に、不知案内なる英國人逍遥ひ居たりしが、其處に立てる人を見、その皇帝なることは夢にも知らず、近づきて、その爲めに、庭園の導を執らんことを嘱せり。フエルヂナンド帝は少しも皇帝らしき顔を面に顕はさず、眞面目に、その云ふがまゝに案内せしに別るゝ時、かれ英國人は非常に滿足したる様子にて、二フロンリ(※原文ママ)の銀貨を帝の掌中に滑らせつ。帝はそを受けて隠袋に藏めながら、「あゝ、これ、わが一生の中に、始めて得たる二フロリンなり」と笑ひき。

昭和天皇が地下鉄の切符(※皇太子時代、欧州各国を歴訪時に御入手)を御生涯を通じて大切にされたというエピソードに、どことなく通じるものがある(『昭和天皇実録』第8巻52・53ページ)。

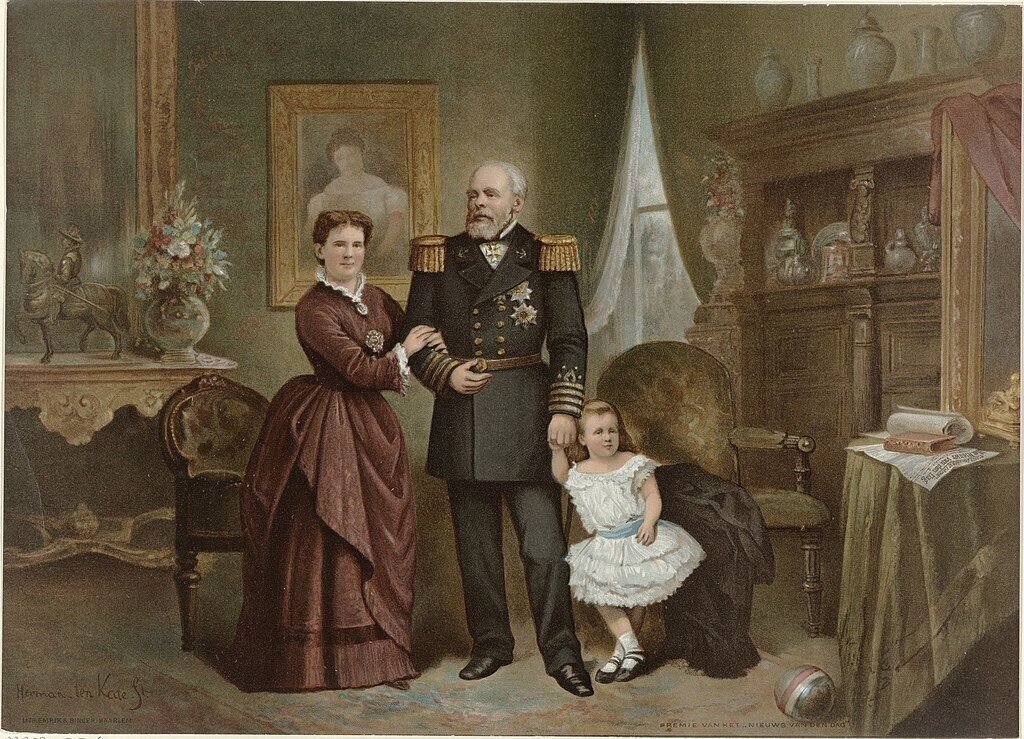

オランダ女王ウィルヘルミナ

ウィルヘルミナは父王ウィレム3世が60歳を過ぎてから儲けた子であったため、孫のように溺愛されたという。次の文章を読めば、ウィレム3世の親バカっぷりが手に取るようにわかる。

一刻たりとも、傍を離すことなく、行幸の場合にも、出來得る限りは、美しき王女を伴ひて喜色滿面に溢れたり、王女長じて漸く歩行し、且つ片言まじりに語れば、國王は自身の室に伴ひて、終日王女と共に、玩弄物を排列して嘻戯したり。復公の室と雖も、王女を従へて出御ありしかば、大臣貴族等にして、室の一隅に、王女の取り散らしたる玩弄物を見たること、度重りぬ、始めの程は、彼れ等は皆な驚けり。何となれば政の間と、王女養育所との區別なければなり。然れどもたび重なるに從つて、漸くこれに慣れ、終には玩弄物を見受けざる日は、却つて王女の健康如何を憂ひたる程なりとか。

ウィレム3世は片時もウィルヘルミナを離そうとしなかったので、王宮の政務の間がまるで養育所のようになってしまった。しかし、しばらくすると困惑していた大臣らもそれに慣れ、ウィルヘルミナの姿が見えない日には、具合がお悪いのかとかえって心配し始める始末だった――というエピソードである。

ウィルヘルミナはやがてはそんな父からオランダの玉座を引き継ぐ運命のもとに生まれたが、幼少の頃には母エンマ王妃とこのような会話を交わしたこともあるという。

少女王殿下は、いと憫れげに、「若しも我が身第一位に坐し、母君の第二位に下り給ふ定めなれば、女王たることを願はず」と。母后は嘻しく、感極まつてウイルヘルミナ殿下を引き寄せ徐に教えて曰はく、「そは正しくも亦自然なり。我が兒の愛のために、我が身の位地を下すは容易の事のみ、この事は、御身が結婚し給ふ日に到來すべし」と、少女王は更に悲しげに母后に縋りて曰く、「否とよ、母君。御身は我が心の第一に位し給ふこと永久ならざるべからず、我が身は結婚などを好まじ我が身は單獨にて國政を執らむ、彼の英國のエリザベス女王殿下(※原文ママ)の如く」と。

母を第二位に位置付けなければならないのなら女王になぞなりたくない、結婚したらそうせねばならないというのなら、自分は英国のエリザベス1世のように生涯結婚しない――そう言い切ったそうだ。

父王ウィレム3世の崩御に伴い、ウィルヘルミナは10歳という若さで即位した。このため、治世初期は母エンマが摂政王太后として政務を担った。

一日あはたゞしく攝政女皇が多忙なる事務を執りつゝある室前に來り、扉を打ちて許可を得むとせり。許の聲は、暫時來らざりしかば、女王はもどかしげに扉を打ちぬ。「誰ぞや」とは女皇の聲なりき。女王は傲然と、「阿蘭国の女王なり」と答へければ、攝政女皇曰はく、「然らば入るを許さず」と。此の拒絶を受けし女王は、忽ち王者の体裁を棄て、愛らしき少女へと變じ、いと憫れげに、「母上様、小き娘が参りました、御顔が見たい」と嘆願しければ、軈て「入り給へ」との許ありけるとか。

デンマーク王クリスチャン9世

先般の『現代ビジネス』では、すっからかんの財布を持って食事に行った挙句、たまたま通りがかった王太子のもとに嬉々として駆け寄り「金を少し貸してくれ」と囁いたというデンマーク王クリスチャン9世の滑稽な逸話を紹介した。

『世界之帝王』に収録されている彼のエピソードはこれだけではない。次に示すのは、1897年7月のある日の散歩中の出来事だという。

ふと埠頭に近く、勞働者の一群の圏を爲して喧しく罵り合へるに出逢ひぬ。立寄りて聞くに、こは政體に關する論争にして、王制共和制孰れが便なりやを語り合へるなり。しかもその議論は二つに岐れて、容易に決すべくも見えざりしが、群の一人、ふと傍に王の立てるを見て、その意見を王に問んことを發議せり。其議は多数を以て賛せられ、王は忽ちにして、汗臭き衣を着たる勞働に塗れたる賤民の圍む所となりぬ。されど王はこれに困むごとき態度は少しもなく、寧ろ國民の其身に信頼するを喜ぶものゝ如く、得々として自己の信ずる王制の美を説き、會て倦むところを知らざりき。而してまた其の論ずる處につきても、熱心に耳を傾けて聞くことを怠らざりき。議論了るや勞働者は皆な王の平民に篤く、社會に通ぜるを賞し、王はまたこの物語を皇后に語るべく、靜かに宮中へと歸り行きぬ。

この国王は老いてなお健脚であったらしく、朝に王都コペンハーゲンから8哩すなわち約12キロメートルの距離に位置するクランペンボーを往復してきたという逸話もある。つまり、およそ24キロメートル!

デンマーク王フレゼリク8世

前項で取り上げたクリスチャン9世の次の王だ。「金を少し貸してくれ」と言われた王太子というのは、即位前の彼のことである。

教育事業に熱心だったという彼には、王太子時代のものとしてこんな逸話がある。

一學校の試驗場を訪ひぬ。時に、一少女あり、答案を具する能はざるを以て、一方ならず困却せるものあるを見て、皇太子は少女を膝の上に抱き、親切に何事をか語りしと覺えしが、少女は忽ち嬉しげに笑ひつゝ席に戻りぬ。「皇太子殿下は何事をか汝に囁きし」との問に答へて、「殿下は妾の知らざりしものを悉く教え給ひぬ」と言へり。

あまりにもダイナミックなカンニング幇助である。答えを教えたこと自体はよしとするにしても、はたして膝上に抱く必要はあったのだろうか。少女が詰まっていた問題をことごとく教えたということは、それなりに長い時間そうしていたと思われるが……。

ベルギー王レオポルド2世

アフリカ大陸はコンゴを私領地化して、苛烈きわまる圧政を敷いたことで悪名を馳せるベルギー国王レオポルド2世。近年では、ベルギー国内に残る銅像が落書きされたり撤去されたりしている。

今日ではコンゴ関係のエピソードしかろくに知られていない気がするが、彼もよく市中を一人歩きをしていた欧州君主の一人であるらしい。

最早七十五の高齢ですが、元気は若い者を凌ぐばかり、其上に儀式張ったことが御厭ひで、始終單獨で其邊を御歩きになり、時に依つては巴里の旅舎で御見懸けすることがあり、又た田舎の百姓と立話しておいでの事もあります。

ある時、旅館にあり、例の朝の散歩に出でゝ歸り來れば、扉の前には、人集りて山を爲せり。「何事か起りし? 誰をか待てる?」と傍なる小童に王の問ひしに、「王を見んが爲めに」と小童は答へつ。「見たりとて、さして面白くもあるまじきに」と言ひつゝ王は戸内に入りぬ。

「見たりとて、さして面白くもあるまじきに」――もしかしたら現代の君主たちも、方々で市民たちの熱烈な大歓迎を受けて笑顔を浮かべられつつも、ご内心ではレオポルド2世と同じようなことをお思いになられているのかもしれない。

ポルトガル王太后マリア・ピア

ポルトガル国王ルイス1世(在位:1861~1889年)の后妃であるマリア・ピア。『世界之帝王』は、夫王の崩後に新王カルロス1世の王太后となった彼女の活動を以下のように詳しく伝えている。

黑衣を着けて、早朝單獨にて宮門を出づること屡ばなりき。宮臣侍女は、皇太后の威嚴に畏れて、その何處に行き給ふやを問ふこと能はず、たゞ平伏して、静々と宮門を出づる殿下を送るのみ。護衛の兵、殿下の姿を見るや、驚きて前後を警護すれば、殿下は之れを斥けて、飄然として何處にか去る。

いかに警護を退くるとも、高貴の人を、單獨にて送り出すこと能はざれば、兵士警官等は、見え隠れに、殿下を警護す。殿下はリスボンの貧民窟とも稱すべき随巷に赴きて、鰥寡孤獨に、相当の金錢を與へて慰め、且つ教會に入りて、慈善金などを寄付す。その教會を出でらるゝや、貧民の一群、殿下を圍みて、皆な跪きて殿下の裾に接吻して、感謝の意を表せり。

ブラガンサ公爵(ルイス・フェリペ王太子か?)

この項で紹介するのは、『世界之帝王』が伝える「結婚式を擧ぐる以前のブラガンザ侯」の話である。

「ブラガンサ公爵」とは、ポルトガルの王太子がもつ称号のひとつである。普通に考えれば当時のブラガンサ公であるルイス・フェリペ王太子のことであろうが、彼は生涯未婚だったから「結婚式を擧ぐる以前のブラガンザ侯」というのはいささか妙な表現だ。「いまだ結婚されていない王太子」と解釈すべきか。ルイス・フェリペの父親であるカルロス1世(※前項のマリア・ピア王太后の子)の王太子時代のエピソードである可能性もあり、悩ましいところである。余談だが、この父子は1908年に揃って暗殺されている。

さてここからが本題であるが、問題のブラガンサ公爵はすこぶる闘牛好きだったらしく、こんな逸話が伝わっている。

而も此の遊戯を見物するに滿足せず、自ら闘牛場に出でゝ、勇を奮ふを快とせり。固より高貴の身なれば、身分を隠して出場せられたり。

スペインとは違ってポルトガルでは、安全のために牛角に厚く布を巻く。しかしブラガンサ公爵は、それを見苦しいと言った女官に応えて、角を露わにした猛牛を相手にすることにした。その結果――もし他の闘牛家が助けに入っていなければどうなっていたかわからないほど危険な目に遭い、「侍臣の議によりて斷然闘牛の戯を思ひ止まりたりとか」。

『世界之帝王』はこの逸話のすぐ近くに「フヒリツプ王子」としてルイス・フェリペ王太子の写真を配しているから、やはり彼のエピソードとみるべきだろうか。

もしルイス・フェリペ王太子のものだとするならば、父王カルロス1世と同時に暗殺されたことくらいしか知られていない彼の人柄が窺い知れる貴重なエピソードだといえよう(ちなみにルイス・フェリペは即死した父王より約20分間だけ長命を保ち、『ギネスブック』に最も在位期間が短い王として記録されている)。

モンテネグロ王ニコラ1世

大変な子沢山で、娘たちを欧州各国に輿入れさせたことから「ヨーロッパの義父」と呼ばれたモンテネグロ王ニコラ1世。それを象徴するような逸話がある。

或外國人が王に謁見して、御國の山水は何處へ行つても美しいが、外に之れと云ふ物はないやうに見えます。輸出品では何んな物がありますかと聞くと、王はカラカラと笑つて、あるある吾が娘と答へられたさうですが、成程王女はいづれも美人で、立つて所望されて外國へ縁付になつて居ります。

おわりに

少なくない数のエピソードを紹介してきたが、これでもほんのごく一部でしかない。少しでも気になったのならば、残りはぜひともご自分でお確かめいただきたい。きっと創作などにも大いに役立つはずだ。

すでに『現代ビジネス』寄稿記事の中で述べたように、『世界之帝王』や『少年世界読本』シリーズに収録されている個々のエピソードが史実であるかは疑問の余地もあるので、その点にはくれぐれもご注意いただきたい。

ところで昨今、天皇をローマ教皇とイギリス王と同格の「世界三大権威」と位置付けて、その他の君主のことを一段も二段も下に見ようとする人々が少なからずいるが、最後に、百年以上も前の刊行物にこのような記述があることに触れておきたい。

是では唯だ皇帝と云つても國王と云つても別に異はない、其國の歴史が夫々左様呼び馴れたのだと云ふだけにして置きましやう。

【宣伝】

【参考文献】

・『世界之帝王』(博文館、1905年)

・巌谷小波、金子紫草『少年世界読本 第三巻 獨逸・墺太利』(博文館、1907年)

・巌谷小波、金子紫草『少年世界物語 第五巻 世界の帝王』(博文館、1909年)

・野島利彰「オーストリア宮廷狩猟(1):ザルツカマーグートとオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ」(『駒澤大學外国語部論集』第57号、2002年)

いいなと思ったら応援しよう!