公的年金の受給資格

今回はライフ分野の公的年金の受給資格について解説していきます

公的年金は確実に出題される部分ですのでしっかりとおさえていきましょう

公的年金の給付内容

公的年金は1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金がある、というのはテキストで見たことがあるかと思います

そして、給付には老齢給付・障害給付・遺族給付と大きく分けて3つの種類があり、さらにそこから複数の給付に分かれています

給付内容をまとめると以下の通りです

どの給付がどこのブロックに入るものなのか?確認しておきましょう

そして、

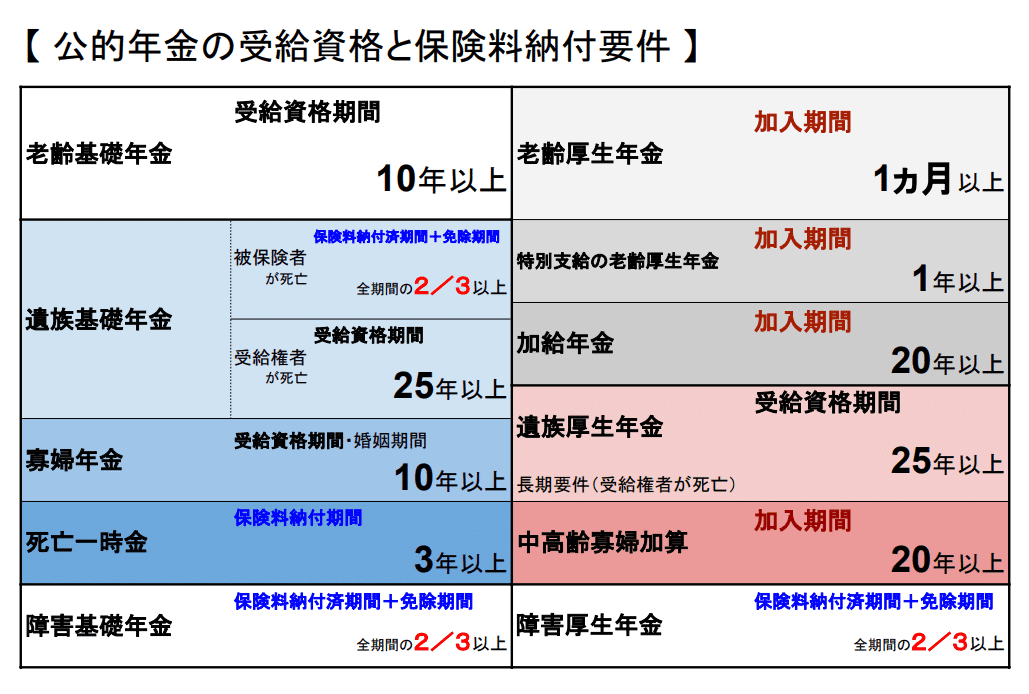

これらの給付を受けるにはそれぞれに受給資格や保険料納付要件などが設定されています

では、解説画像を見ていきましょう

受給資格と保険料納付要件

それぞれの期間をおぼえるも大事ですが、

受給資格期間・保険料納付期間・加入期間のどの期間のことを指しているのか?という部分も重要なポイントとなります

受給資格期間とは

受給資格期間とは、

保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間のことです

老齢基礎年金・寡婦年金の場合は10年以上、遺族年金は受給権者が死亡した場合については遺族基礎・遺族厚生どちらも25年以上となっています

※遺族年金については後ほど詳しく解説します

保険料納付要件とは

保険料納付要件とは保険料を支払った期間のことです

障害年金は基礎・厚生どちらも納付済期間+免除期間の合計が全保険者期間の2/3以上あれば受給できるということです

遺族基礎年金がもらえない人のための死亡一時金は納付期間が3年以上あれば受給できます

※遺族年金については後ほど詳しく解説します

加入期間とは

厚生年金グループにある加入期間というのはそのままの意味で、厚生年金に加入していた期間のことを指します

過去問でよく引っ掛けてくるのが

老齢厚生年金の1ヵ月以上と、特別支給の老齢厚生年金の1年以上という部分です

特別支給の方が条件が厳しい、ということをおぼえておきましょう

遺族年金について

遺族年金については注意しなければならないポイントがあります

それは、被保険者が死亡した場合と受給権者が死亡した場合は別、ということです

どういうことかというと、

被保険者とは保険料を支払っている人、つまり現役世代の人のことです

そして受給権者というのは年金をもらっている人、またはもらう権利のある人のことです

死亡したのが被保険者か受給権者か?によって受給できる要件は変わってきます

被保険者が死亡

まず被保険者が死亡した場合、

遺族基礎年金では保険料の納付済期間+免除期間の合計が全保険者期間の2/3以上あれば受給できます

遺族厚生年金は解説画像に載せていませんが、それは要件がないからです

つまり、厚生年金の被保険者であれば受給できるということです

受給権者が死亡

受給権者が死亡した場合は、

遺族基礎年金・遺族厚生年金どちらも受給資格期間が25年以上となっています

受給資格期間というのは先ほど説明とおり、

保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間のことです

まとめ

ここで今回の内容を簡単にまとめます

受給資格期間・保険料納付期間・加入期間の3種類がある

死亡したのは被保険者と受給権者どちらなのか確認する

受給権者が死亡した場合は「25年以上」

繰り返し確認しよう!

今回の解説は以上となります

スキマ時間に解説画像を何度も確認することをお勧めします

頭の中でイメージできるようになれば、試験でも落ち着いて解くことができますよ!