あそんでまなぼうメカとこうぞう①

記念(きねん)すべきだい1回!ということでよろしくおねがいします。

さっそくですが、「斜張橋(しゃちょうきょう)」ってきいたことありますか?

大きな川や瀬戸内海(せとないかい)、東京湾(とうきょうわん)を車(くるま)でわたるときよく見かけます。

まずは、普通(ふつう)の橋(はし)のイメージです。

橋脚(きょうきゃく)とよばれる2つの台(だい)の上に車(くるま)や電車(でんしゃ)や人のとおるものがのっています。写真(しゃしん)は木のブロックに鉄道模型(てつどうもけい)レール(長さ28センチ)をのせたものです。

橋脚(きょうきゃく)の間(あいだ)がある程度(ていど)あって、そこに重(おも)いものをのせると・・・

まがっちゃいました。

簡単(かんたん)にためしてもらうのは、なにかおなじたかさの台(だい)2つの上に、ダンボールやプラスチックしたじきをおいて指(ゆび)で上からおしたらまがります。(あまりつよくおすとこわれます)

台(だい)の間(あいだ)がひろいとすごくまがってくれます。

反対(はんたい)に、台(だい)の間(あいだ)がせまいとほとんどおせません。

あと、1まいをおすときと2まいかさねておすときとでは、かたさがぜんぜんちがってきます。

じつは、世の中(よのなか)の橋(はし)のつくりかたのポイントはそこなんです。

橋をとおるもののおもさは、電車(でんしゃ)やトラックなど、へいきで50トンぐらいあり、鉄道(てつどう)だとさらに1りょう100トンいじょう(きかんしゃ)がはしります。

どれぐらいたいへんなおもさかというと、みんながおとうさんおかあさんにのせてもらう乗用車(じょうようしゃ)はのおもさはだいたい1~1.5トン、おもくて2トンです。

あとわかりやすそうなたとえだと、おすもうさんのたいじゅうがおよそ150キロで、いちばんおもくて200キロです。

1トンは1000キロなので、いちばんおもたいおすもうさんを5人あわせたおもさになります。

さきほど、台(だい)の間(あいだ)の広さのはなしをしました。あいだをつめて、たくさん橋脚(きょうきゃく)をいれるほど、そんなおもいものがとおってもへっちゃらです。

でもかんがえてみてください。川やうみにたてる橋脚(きょうきゃく)のかずは、おおいほどたいへんです。人もきかいもおかねもたくさんひつようです。

ですので、橋(はし)はがんじょうにしたいけど橋脚(きょうきゃく)はすくなくしたいものです。

それでは、プラしたじき(ダンボール)を2まいがさねということにならってくるまやでんしゃがとおるところをぶあつくれば・・・ということになりますが、ざいりょうがふえるとぶひんをつくって、工場(こうじょう)から橋(はし)の場所(ばしょ)まではこぶのにまたくろうしますので、がんじょうな橋(はし)をつくりたくてもむずかしいです。

そんな悩み(なやみ)を解決(かいけつ)してくれる一つが斜張橋(しゃちょうきょう)なのです。

上の写真(しゃしん)はプラレールのモーターつき電車(でんしゃ)が3りょうに+1りょう、下の写真(しゃしん)はJR貨物(かもつ)がほこるマンモス機関車(きかんしゃ)が3きのってます。

なにがいいたいか・・・ズバリ、斜張橋(しゃちょうきょう)はホンモノの橋をつくるのにかかせないと同時(どうじ)によい子のみんなの遊び(あそび)をひろげてくれるものなんです!

用意(ようい)したものはレールと電車(でんしゃ)いがい、ぜんぶ100円ショップでかいました。

まずその1:バナナスタンド。バナナをひっかけるためのものなので、しょっき・だいどころようひんコーナーでうってます。

その2:今回はこのマドラーをつかいましたが、わりばしなどでもOK。

その3:にづくりヒモ。バラバラになりにくいものをえらんでください。タコ糸(いと)でもOK。

その4:かみのマスキングテープ(メンディングテープとも)

え、これだけ?

そうなんです。これだけでいいんです。あと、バナナスタンドだけはつくりたい斜張橋(しゃちょうきょう)の数(かず)だけ必要(ひつよう)ですが、ほかは最初(さいしょ)にかいものするだけで・・・という予定(よてい)でしたが、レールの下にはプラスチックのダンボールかスポンジプレートをハサミできっていれるといいです。

つくりかた

①今回(こんかい)はレールの下に直接(ちょくせつ)テープでマドラーをはりました。ただ、完成したときにマドラーがはがれやすかったので、プラスチックのダンボールかスポンジプレートをハサミで細長く切ったものにこのマドラー(Nゲージ)やわりばし(プラレール)をはるといいかもしれません。

②マドラー(わったわりばし)にテープでひもをつけていきます。まんなかほどみじかく、はしにいくほどながくが基本(きほん)です。また、最初の(さいしょ)うち、ヒモはながめにしましょう。

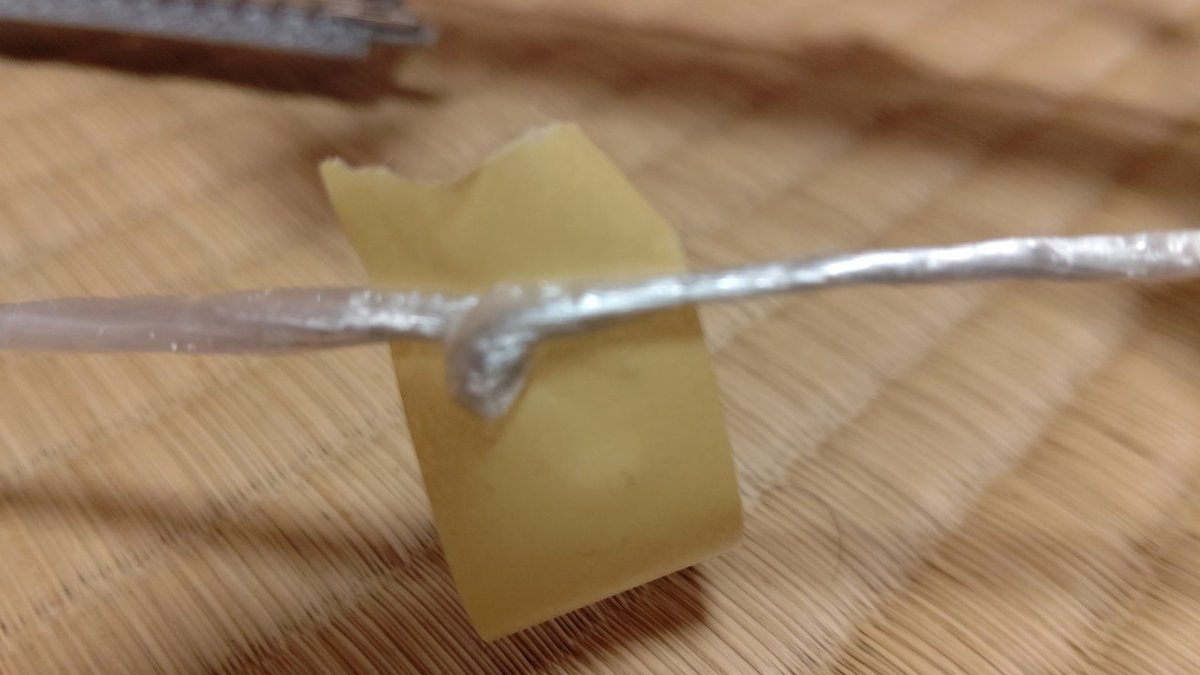

はりかたはこのようにして最後(さいご)にひもをテープでサンドイッチするとつよいです。

③全部のマドラーにひもがついたら、まず真ん中(まんなか)の4本をテープでたばね、おわったらその両外側(りょうそとがわ)の4本というようにくりかえして両端(りょうはし)の4本の組(くみ)までつくっていきます。

④全部(ぜんぶ)たばねおわったら、全部(ぜんぶ)バナナスタンドにひっかけます。これでほぼ完成(かんせい)です。

Nゲージのばあい、斜張橋(しゃちょうきょう)の両端(りょうはし)にレールがつながっていると高さ(たかさ)をきめやすいです。

プラレールだと高さ(たかさ)をきめるのがむずかしいかもしれません。

ほしい高さ(たかさ)がきまったら、ヒモのはりかたをちょうせいします。

⑤④ばんのじょうたいだと、まだヒモはたるみすぎです。レールに電車(でんしゃ)をのせて、写真(しゃしん)はNの字になってないですが、「N」のかたちをイメージしてテープの上でおりまげてテープでサンドイッチするとヒモがみじかくまっすぐになります。

⑥こうしていよいよ完成(かんせい)。写真(しゃしん)は列車(れっしゃ)をのせていますが、指(ゆび)で(下むきに)おしてみてもフニャフニャではないです。

さて、ここで問題(もんだい)。これだけのことで下むきにおしたとき、どうしてこんなにかたいのでしょう。

こたえ・・・ヒモの1本ずつが橋脚(きょうきゃく)のかわりになっています。下におしつける力(ちから)、つまり列車(れっしゃ)や車(くるま)の重さによってヒモがピンとはります。ヒモがピンとはるということは、写真(しゃしん)で見ると、レールが下にしずめないということです。

いかがでしたでしょうか。このように、よのなかのパッと見すごいものの中にあそびってかくれているものです。

次回(じかい)は同じく100円ショップでかったストローで、アーチ橋(あーちきょう)をつくってみましょう。