組織診断の有効な使い方

私が所属しているチームビルディングのコミュニティーで組織診断を扱っています。もちろんオリジナルです。先週末はその組織診断を利用した組織開発のセミナーを行いました。

組織診断の誤解

世の中的には組織診断は増えてきました。先日参加された受講者の方にもすでに組織診断を社内で実施されているという方がいらっしゃいました。

お話を聞いてみると、診断は毎月データーを取っているが、それをどう使えば良いのかわからない。今は実際に解決しないといけない命題が上からおりてきていてどうしたら良いかと思っていると言われていました。

おそらくこういう悩みをお持ちの方は多いのではないかと思います。

そこには診断に対する誤解があります。よく耳にするのは

診断をすれば問題が特定できて解決する

と思われていることです。

診断を実施して問題を特定することは大事ですが、特定できたところで有効な打ち手がうてなければ問題は解決できません。

セミナーを聞きに来られる方に多いのですが、何か「これ」をやれば問題が「黒」から「白」にオセロのようにひっくり返る・・・その手段が知りたいというケースです。

組織の問題はそんなに単純なものではありません。その会社のよって複雑に絡み合ったルービックキューブのような状態です。だから問題を解決するために、どこに有効な打ち手を入れたら良いか知る手段として組織診断が必要なのです。

SSR理論と3つの視点で問題を特定

時々書いていますが、私たちはチームビルディングに必要な要素として

・人材力(Strength):個人の強みを活かす

・組織力(Structure):ビジョン、仕組みづくり

・関係力(Relation):コミュニケーション、安心安全な場

この3つの要素をこの順番で回していくことが成果をあげるチームづくりのために必要だと考えています。

そして更に組織の問題がどのレベルで起こっているのか探ります。

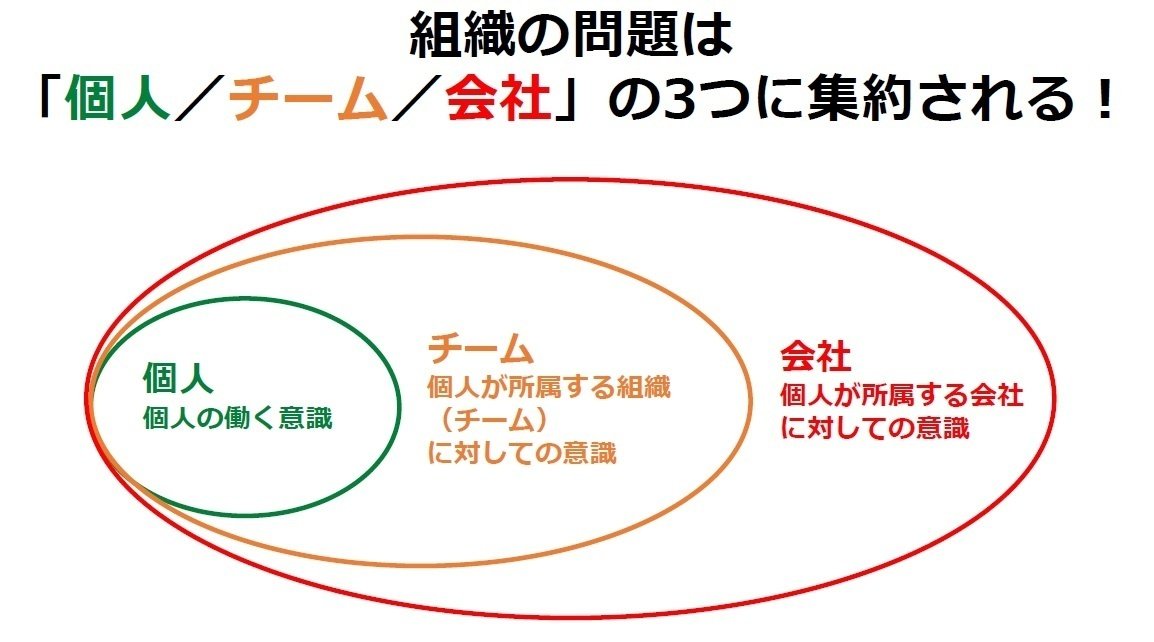

上記の図にあるように、問題は3つのレベルに集約することができます。

例えば「残業が多い」という問題があるとすると「残業を減らす」という対策を打つはずです。

しかし残業が多くなっている原因がどのレベルにあるのかわからないと有効な手立ては打てません。

個人レベルでは

限られた時間内で仕事したい人、残業代を稼ぐためにのんびり仕事をしている人。または昔からの決められた一律のやり方をかたくなに守っている。

チームレベルでは

誰かに仕事が偏っているにもかかわらず、協力してやる体制ができていない。

会社レベルでは

組織が縦割りになっていて、部門同士の連携が取れていないためにどこかの部門だけ時間がかかっている。現場任せになっている。

これを見ただけでもやるべきことが違うということがわかると思います。

それぞれのレベルで、人材力→組織力→関係力のループが回って上のレベルへ、らせん状に上がっていきます。

組織診断「ソコアゲ」で組織の健康診断

このSSR理論と3つの視点のどこで問題が起きているかを可視化したものが私たちが提供している組織診断「ソコアゲ」になります。

組織診断で問題が特定できたとしても、対策を実行して成果が出るまでにはメンバーが「できる」もしくは「している」という状態になることが重要です。当然、時間もかかります。対策を講じて、その対策が有効だったかどうかを確認するのにも組織診断は有効です。

単発で診断をするのではなく、健康診断のように定期的に実施して問題は早いうちに手を打ちたいですね。早期発見が大事です。問題を先送りしては取り返しがつかないことにもなりかねません。

組織診断を有効に活用しましょう。

余談ですが・・・会社員時代は健康診断のサポートが充実していて、定期的に人間ドックにも通っていました。そのおかげで癌の早期発見につながり、先日、術後5年の経過観察が無事に終わりました。

先生にもきちんと健診を受けていたから早期発見できましたね。と言われました。

う~~ん、会社を辞めて3年、健康診断行ってません。ちょっとマズイかも・・・。来年は人間ドック行きます!!