植物の「口」を減らした生物学と化学の力

今回の取材は、トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の顕微鏡室に来ています。

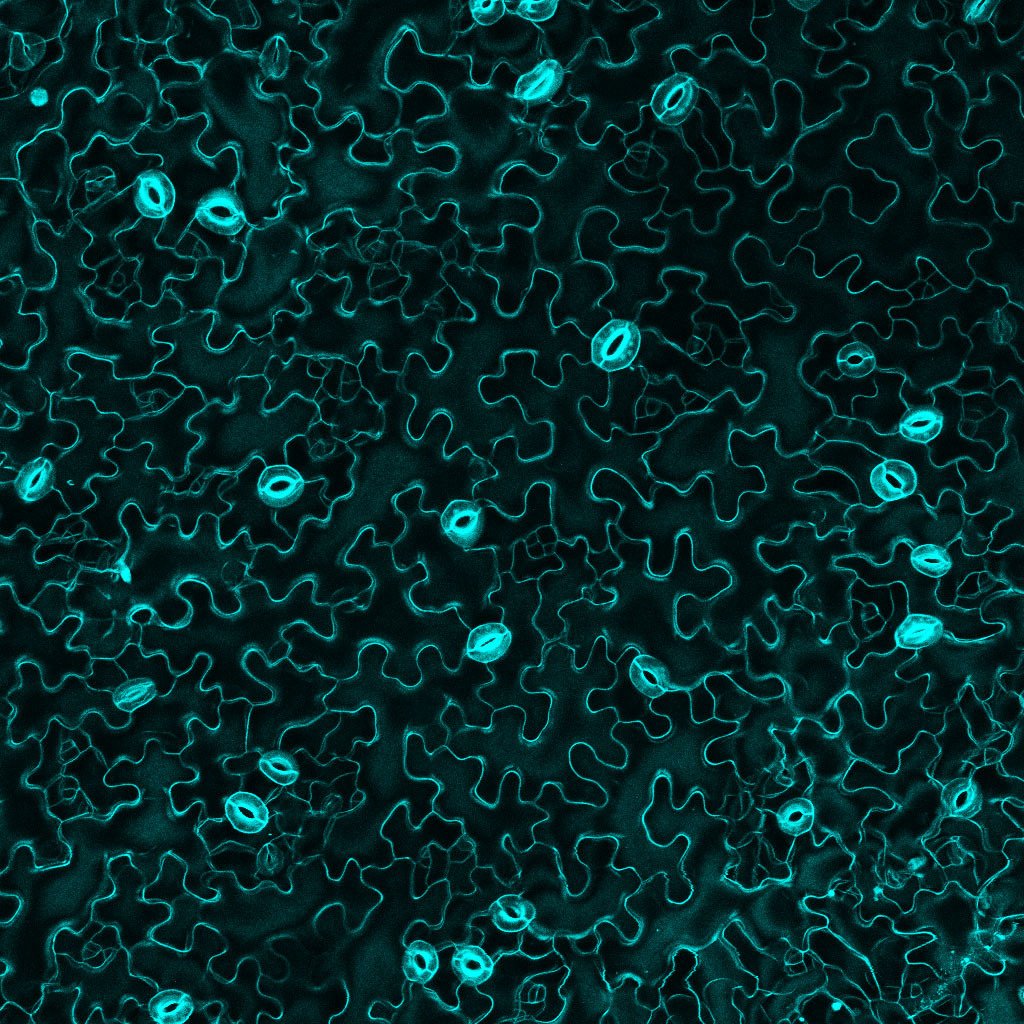

ここで中川彩美さん(WPI-ITbM 研究員)が見せてくれたのが…↓

未来的なアートピース…!?

ではなく、シロイヌナズナの葉っぱの裏側の顕微鏡画像です。0.64mm四方のとても小さな世界。くちびる型の模様が、今日の主役の「気孔」です。みんな控えめに「あー」と言っているように見えませんか?

植物は、このくちびるのような気孔を開けたり閉じたりして、二酸化炭素や酸素、水を出し入れしています。見た目だけでなく、本当に「口」のような役割を担う、とてもとても大事な器官です。

「この気孔の数を、減らすことに成功しました!」

と、中川さんが次に見せてくれたのがこちら↓

確かに、くちびる少なめ…。

でも、大切な器官を、なぜわざわざ減らしてしまうのでしょうか。中川さんに聞きました。

(名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 (WPI-ITbM) 研究員)

チョウやカビの研究で得た多様な生物学知識を活かし、植物の気孔発生制御に取り組んでいます。

── 気孔の数を減らすと、何かよいことがあるのですか?

気孔の数が減ると、蒸散による水分ロスが減って、乾燥地域での農業に役立つ可能性があります。少ない水で効率よく育つ作物を開発できるかもしれません。まだ基礎研究の段階なんですが、実用化が期待されているんですよ。

── 「減らす」って何となくネガティブな印象ですが、食糧問題に貢献できるかもしれないのですね…!どのように気孔を減らすのでしょうか…。一つひとつピンセットで取り除いている…なんてことはないですよね?

ありません(笑)。「ストミダゾロン」という化合物を植物に使うと、気孔の形成が抑えられるんです。

── なんだか魔法みたいです。「ストミダゾロンを植物に使う」とは、具体的にどうするのですか?

ストミダゾロンを液体に溶かして、植物に吸収させるんです。今回は、研究でよく使われる「シロイヌナズナ」という植物を使いました。種をその液体の中で育てることで、シロイヌナズナの全身にストミダゾロンを行き渡らせます。

── え!割と単純…。特殊な操作が必要なのかな、と思っていました。そもそも、ストミダゾロンって何者ですか?

ストミダゾロンは、共同研究者のアリシア(Shu Jan Yipさん)が偶然合成した化合物です。試してみたら、きれいに気孔が減るので驚きました。

── 知識や経験あってのセレンディピティですね。ストミダゾロンは、気孔の何にどう作用するのですか?

気孔形成のカギとなるタンパク質の働きを阻止してしまうんです。気孔ってすごく面白くて、いくつものタンパク質の結合を経て作られるんですよ。

SCRM/2、MUTE、SPCH、FAMAは、どれも気孔形成に重要なタンパク質。これらのタンパク質がペアを組んで、それぞれの段階で気孔をつくる役割を担っています。SCRMは、役割がよく似たSCRM2というタンパク質が存在するので、両者をまとめて「SCRM/2」と表記します(出典・詳細:名古屋大学研究成果発信サイト)。

ストミダゾロンは、このうちMUTEとSCRM/2というタンパク質の結合を阻害します。

── 使い方はシンプルなのに、しくみは複雑なのですね。改めて、植物ってすごいなぁ。これを解明するのも大変だったのでは?

所属するグループがこれまで積み上げてきた知見があってこその研究でした。MUTEやSCRM/2といったタンパク質が、気孔形成の各ステップでどのように作用するかを長年かけて解明してきていたので、その知識をもとにテンポよく研究を進められました。この幸運に加え、共同研究者で生化学にめちゃくちゃ長けているクリシュナ(Krishna Mohan Sepuruさん)が、メカニズム解明に必要な実験や解析を担当してくれたことも大きいです。

── 生物学の中川さん、生化学のクリシュナさん、合成化学のアリシアさん。とても「異」な研究チームですね。

そうなんです。異分野の研究者と組んだことも今回の決め手です。しかも、誰かに指示されたのではなく、自分から探し回って相手を見つけました。いろんな人に積極的に話しかけていくと、道は開けるんだって思いました。

── 中川さんは具体的にどのパートを担当しましたか?

植物のサンプル作りと顕微鏡観察です。最高にキレイに観察できるように、サンプルを準備する段階からものすごく慎重にやっています。組織を少しでも傷つけてしまうと、細胞が潰れてしまうので…。

── 細胞が潰れてしまうことが問題になるのですか?

そうなんです。この研究では、気孔を顕微鏡で観察するために、「細胞壁」を染める試薬を使います。でも、細胞を潰してしまうと細胞内にある「核」まで染まってしまって、結果が不正確になるんです。

せっかくなので、顕微鏡で見てみましょうね。

葉っぱの裏側って意外とデコボコしていて、普通の顕微鏡で裏表面だけ見ても、気孔を正確に捉えられないんです。だから、共焦点顕微鏡という種類の顕微鏡を使います。葉っぱを6層に分けてスキャンしていくんですよ。

── おぉー!表面からは見えない部分も見ていくんですね。CTスキャンをイメージしてしまいました。

あ、似ているかもしれないですね。今日はあんまり美しく撮れなくてごめんなさい。悔しいなぁ…。

── そのこだわりは、なんというか、匠のココロですね…!研究は今後、どのように展開していくのでしょうか。

実は、もともと気孔を増やす化合物を研究していました。そちらの解析が途中なので、進めていきます。ちなみに、気孔が増えると光合成の効率が上がって収量UPに貢献すると言われているんですよ。

── 気孔って奥深いんですねぇ。

化合物ひとつで気孔の数をコントロールできるのが、本当にすごいと思います。特に、気孔の数を減らす化合物の研究報告は限られていたので、実現できたことにすごく感動しています。

── 植物を「コントロールする」と表現しつつも、中川さんの言動の一つひとつに、植物という生命への深い敬意が込められていることが印象的でした。科学が生み出す可能性と、植物の神秘がどんな未来を形作っていくのでしょうか。お話をありがとうございました。

インタビュー・文:丸山恵(名古屋大学URA)

名古屋大学研究成果発信サイト(2024/10/24)「植物の気孔を減らす化合物の合成に成功 ~気孔発生司令因子の機能を妨害する化合物の発見~」

論文(2024/10/23)英国の科学雑誌『Nature Communications』に掲載

中川彩美さん(research map)