孤独・孤立をゼロ次予防― 「ゆるやかなつながり」を先端技術でサポート

孤独・孤立——。

どこかの誰かの問題ではなく、実は誰もがそのリスクを抱えていることをご存知ですか。深刻な社会問題として、2023年には対策を促す法律も制定されました。

この現状を背景に、サイエンストーク「ゆるやかにつながる社会に向けて~情報+モビリティ技術で、できること」を開催しました。

ゲストは、米澤拓郎さん(工学研究科 准教授)。

「ゆるやかなつながり」をキーワードに、専門の情報科学を活かし、孤独・孤立問題に取組んでいます。

米澤さんの斬新な発想とユニークなアプローチは、参加の皆さんを惹きつけ、会場はアットホームながらもにぎやかな議論の場となりました。その内容を紹介します。

孤立・孤独の何が問題?

トークは、ショッキングなデータの提示から始まりました。

「このグラフ、日本がトップですが、何を示していると思いますか?」

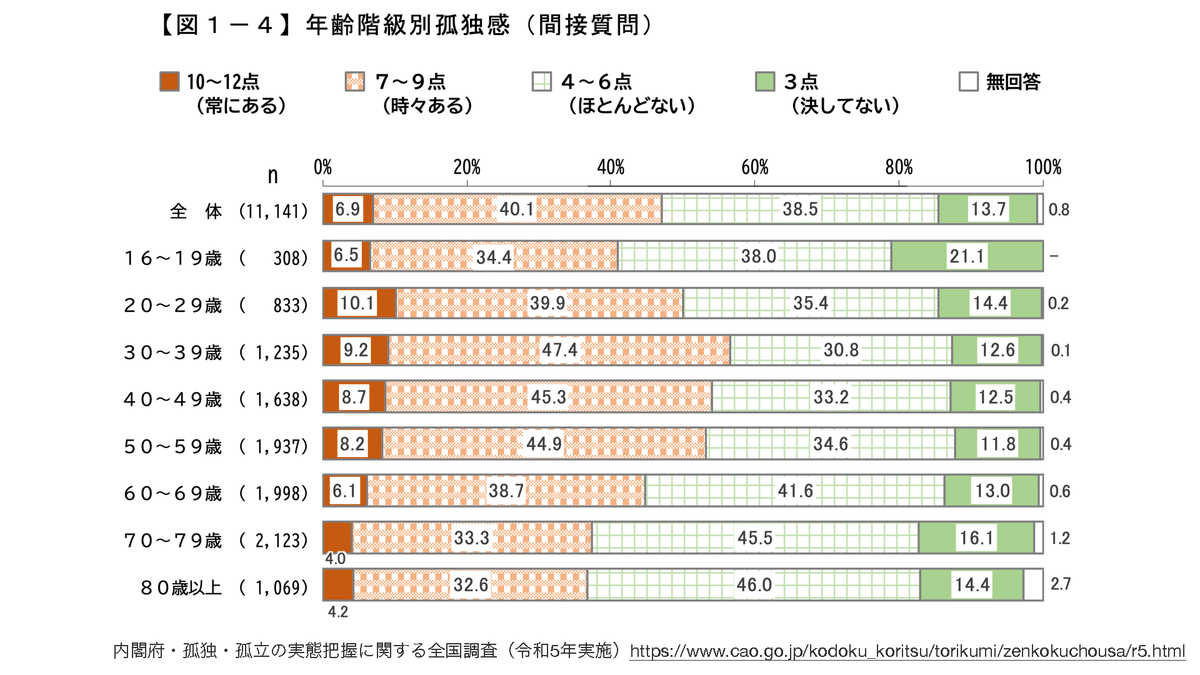

答えは、友人や文化・宗教的グループの人と全く・めったにつき合わない人の割合です。日本人は他国より孤独・孤立に陥りやすい可能性がある、と米澤さんは指摘します。特に、若い世代が孤独を感じているといいます。

「孤立」は社会的なつながりが薄い状態、「孤独」は内面的に感じる寂しさを指します。孤立していても孤独を感じなければ問題ありません。ただ、悩みや困りごとが生じた時などに、孤立は孤独につながりやすいといいます。

「孤独は死亡リスクを26%高めるという研究報告があります。驚くことに、喫煙と同じくらいのリスクなんです。」

その影響の深刻さに、会場からはどよめきが…。孤独・孤立の要因は、人間関係や将来への不安、自然災害や戦争など、個人ではコントロールできないこともたくさんあります。会場からは、家族が地方で単身赴任していて心配との声も上がり、孤独・孤立を予防する米澤さん流アプローチに期待が高まります。

情報+モビリティ技術でできること

「昭和モビリティにヒントを得ました。」

そう切り出し、米澤さんが挙げたのは懐かしのアレやコレや。

アイスキャンデー屋

ポン菓子屋

大ジメ師(叩き売りとか)

豆腐売り

ロバのパン屋

紙芝居屋

大道講釈

昭和の時代には、事前予約や定員制のような縛りなく、みんながゆるやかに集いつながるきっかけになる「モビリティ」がありました。米澤さんはこれに着想し、「サービスを移動するモビリティ」に注目しています。

情報技術が発展した現代に寄り添うカタチで昭和モビリティを進化させよう、というのが米澤さんの思惑のようです。現実とインターネット空間をつなげる、これまでにない「つながり方」が提案されました↓

住民の方々の力を借り、持続可能かつ他地域でも展開可能な活動を提案

「今、神奈川県の大磯町で、実証実験の準備を進めています。」

と紹介された取組みは、実在するコミュニティ(ランニングの会、ヨガグループ…などなど)との協力のもと、関心・関係ありそうだけどまだつながっていない人たちにその情報を届け、つながりの機会をつくるもの。個人のどんな情報を根拠にマッチングするかというと…

「体組成データです。その場合のヒントは移動検診車ですね。」

高身長でマラソン経験ある米澤さんは、山岳救助隊コミュニティをオススメされたとか。人ではなくAIが提案することで、プレッシャーなく受け入れられるんじゃないかな、と米澤さんは話します。

会場対話で深まった気づき

米澤さんの話題提供を通し、孤独・孤立が深刻な問題であり、対策として「つながり」を持つことの重要性について共通認識が得られました。しかし、言うほどうまくいかないのが現実です。後半の対話タイムでは、「AIにオススメされたコミュニティに行ったはいいけど本当に受け入れてもらえるのか」、「コミュニティのキャパは大丈夫なのか」といった、理想と現実のギャップを懸念する声もありました。

子どもを持つ親たちがコミュニティを形成する際の経験について、積極的な意見と消極的な意見が交わる場面も。つながりは大切である反面、無理に広げることがかえって負担になることもあるのですね。「つながることは良いことだが、つながれば良いというものではない」という気づきも生まれました。つながりの質を問う大切な視点です。

「多様なつながりを絶やさず、ゆるやかに増やしていくことが、個人の幸福や地域のレジリエンス向上に不可欠なんですね。」

米澤さんは繰り広げられた議論をこのようにまとめ、「ウェルビカミング(Well-becoming)」に意識を向けることが大切であると締めくくりました。

孤独・孤立問題の深刻さを知ったからこそ、「つながり」のあり方について真剣に考えることができた今回。先端技術を活用した取組みに期待しつつ、一人ひとりが問題を知って向き合うことの大切さも実感しました。ときに煩わしさを伴うこともある「つながり」も、ウェルビカミングを意識すると自分を守ってくれるものに見えてくるかもしれません。今自分が持つ「つながり」に目を向けることから始めてみませんか?

*記事中の図表等は、米澤さんのスライドより許可を得て使用しました。

報告:丸山恵(名古屋大学URA)

イベント開催概要

〈あいちサイエンスフェスティバル2024・サイエンストーク〉

タイトル:ゆるやかにつながる社会へ向けて ~情報+モビリティ技術で、できること

ゲスト:米澤 拓郎さん(名古屋大学大学院工学研究科 准教授)

進行:丸山 恵(名古屋大学 URA)

日時:2024年11月12日(火)18:00〜19:30

会場:TOIC NAGOYA(名古屋大学 東山キャンパス内)

対象:どなたでも

参加:11名

共催:名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

◯関連リンク

JST RISTEX AmPlatea Project—サービス・モビリティと多形態コミュニティの繋がりによる社会的孤立・孤独予防モデル

SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム「社会的孤立・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築」|RISTEX(JST 社会技術研究開発センター)

孤立・孤独対策|内閣府