文系学部卒が統計検定2級に合格した勉強方法を振り返る

今年もあとわずかになり、一年を振り返っております。ふと、統計検定2級に関する記録を残していなかったなと思い、年を越す前に記録しておきます。

学習期間

2024年1月~2月の2ヶ月間

2024年を迎えた瞬間に統計検定2級の受験日を2月29日と決めて申し込みました。学習期間2ヶ月での一発合格を目標に自分を追い込みました。新年、やる気に満ち溢れているうちに受験日を決め、受験料を支払ってしまうのは他の試験を受ける際にも有効な気がします笑

学習開始時点での知識レベル

文系レベルの高校数学が理解できる

高校卒業から十数年経つため忘れかけているものもちらほら統計WEBを3ヶ月程度かけて一通り目を通した(2023年春)

インプットメイン、じっくり向き合った割に知識が定着しなかった統計検定2級過去問の正答率30~40%程度(2023年夏)

合格には程遠い有様

上記の通り、2023年に統計WEBを閲覧していた期間を含めると学習期間は約半年になります。ただ、インプット中心でのんびり学習してしまった結果、過去問正答率も悪く、お分かりの通り一度ブランク期間が発生します笑。あまり知識が定着していない状態で、アウトプットに比重を置いた学習を短期集中で実施した学習期間が2024年1月~2月の2ヶ月となります。

統計検定2級を受けた動機

データ分析系職種でのキャリアアップを考えており、以下の点から受験を決めました。

統計検定2級はデータ分析スキルを示す資格として活用されている

統計検定2級の出題範囲を学ぶことでデータ分析手法の幅が広がる

検定を受けることで体系的に基礎的な統計知識が学べる

生活に役立つ身近な学問である統計学に興味があった

私は文系出身というのもあり、データ分析スキルを証明できるものがあると、口だけで伝えるよりも説得力があると思ったのが一番の動機です。

学習の進め方

学習リソース

Udemy: 【みやもと統計講座】統計検定®2級対策講座

以下の講座を受講しました。合格できたのはこの講座のおかげと言っても過言ではないです。

私が受講してみて良かったと感じる点は以下の通りです。

セクションごとに小テストがあるため、理解度を確認しながら進められる

公式の暗記というより計算プロセスの理解を重視した内容

過去問を解き始めるまでにある程度のアウトプット量を確保できるので、受講を進めながら知識が定着していく実感がありました。また、推定や検定などのセクションでは、「各計算ステップで何をしているのか」を理解した上で計算するクセが身についたので、単純暗記が苦手な私にとっては合っていたし、忘れにくい実感がありました。

短期的には公式の丸暗記でも合格できなくはないのかもしれませんが、一度内容をしっかり理解しておくと、もし忘れかけても丸暗記に比べて思い出しやすいのは間違いないです。

私はこの講座を1ヶ月半かけて完了しました。ちょっと時間かかりすぎかも…

2. 統計検定2級過去問

ある程度知識のインプットができたら演習に時間を割くことを強くおすすめします。私は2週間ほど過去問演習に充てましたがちょっと演習不足だったかなと感じます。

以下の流れで2019~2021年の3年分の過去問を2周しました。

時間を計って全ての問題を解く

↓

答え合わせ

↓

間違えた問題の解説を読む

↓

間違えた問題を再度解く

公式の過去問は解説がとてもシンプルなので、特に不正解の問題ではもやもやすることが多かったです。なので、以下のサイトの解説を参考にしていました。

3. 統計WEB

過去問で間違えた箇所の知識を補充したり、Udemy受講中に生じた疑問を解消したりと、辞書的な使い方をしていました。内容が網羅的かつ丁寧なため、片っ端から読んでいるととても2ヶ月では足りなかったと思います。

勉強スケジュール

平日:30分

休日(土日):5時間

上記の時間を確保するよう心掛けましたが、合計すると大体80時間くらいだと思います。

休日は講座受講や演習、平日は休日に学習した内容の復習に充てることが多かったです。

受験当日

当日の流れ

会場によって異なる可能性もあるので、あくまで参考程度に。

会場到着

↓

受付

↓

鍵付きロッカーに電卓以外の全荷物を預ける

↓

受験ブースに着席

↓

注意事項、計算用紙、分布表、ペン、耳栓を渡される

↓

試験開始

↓

試験終了

↓

アンケートに回答

↓

合否結果表示

↓

受付で結果を印刷してもらう

↓

荷物を取り出し帰宅

全員一斉に開始するのではなく、注意事項を読み終わって準備ができた人から自分のタイミングで開始できました。結果が表示される前のアンケート回答時間がとにかくもやもやのドキドキでした。

会場の様子

私は都内のパソコンスクールで受験したのですが、待機スペースがなく通路も狭かったため、受付開始時間少し前に着いた時には受験者たちで混み合ってました。

受験した部屋は、確か5人が収容できる程度の広さで小さかったですが、仕切られたブースに着席してみると、机は広く周りも気にならない集中できる空間でした。

試験中

最初にどんな問題があるか全体を見たい気持ちもありましたが、それだけで大きくタイムロスすることになりそうだったので、順番に頭から解きました。90分とにかくあっという間で、ほとんど時間は余りませんでした。解けずに飛ばした問題のうち2~3問を再度見直した程度です。

計算用紙としてラミネート加工されたA4用紙(裏表使用可能)が2枚渡されるのですが、水性ペンが太くて書き慣れないプチストレスはありました。書いた文字を消すアイテムもないため、修正するためには指で消すことになるのですが、当然黒くなります…

気をつけるべきこと

1. 最後まで諦めない

問題が解けずに時間が過ぎていく焦りから、途中何度か心が折れそうになりました。それでもなんとか合格できたのは最終問題まで解き切る強い気持ちが大事だったかなと後から思います。わからない、時間がかかりそう、と思った問題はとりあえず回答し、潔く次の問題に進みましょう!

2. 計算用紙に問題番号を書いておく

わからなかった問題や回答に自信が持てなかった問題を後から解き直す際に、該当の計算プロセスに戻りやすくなります。あと、私は焦ると字が壊滅的に汚くなるので、後から見返して自分が理解できる程度の字で書いておいた方が良かったなと反省しました。

3. 計算過程は大きめに記載する

前述の通り、計算用のペンが太めなので、スペースを節約しようと小さく記載していると、読みにくくなって結局書き直したり解き直したり…となりかねないです。時間のロスを防ぐためにも最初から大きめの字で書くことをおすすめします。

4. 全ての問題に目を通す

最初に全ての問題をざっと確認しない場合は特に、最終問題まで解き切るような時間配分がよいでしょう。序盤で躓いた問題があっても、終盤に得意な問題が並んでいる可能性は十分あるからです。90分で35問程度全問解答するには、1問約2~3分を目安に解答していく必要があります。

5. わからなくてもとりあえず全問解答する

私は最終問題を解き終わった時点で10分も余っていない状況でした。なので、わからなかった問題全てを見返すことはできませんでした。そのため問題を飛ばす際は、見返す時間がないという前提でとりあえず解答しておき、問題番号を控えておくことをおすすめします。

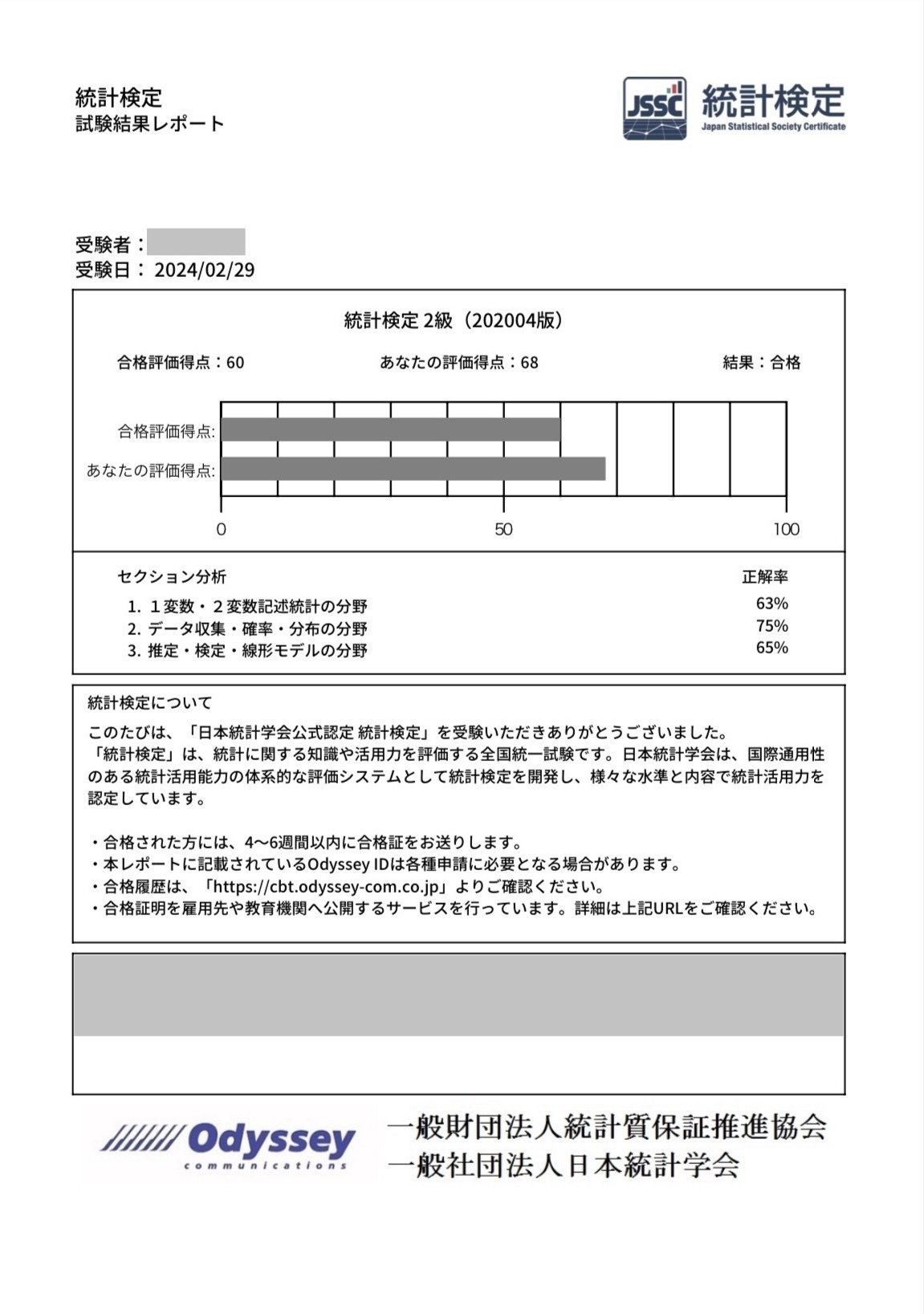

結果

手応えは多少ありつつも自信はなく、結果が表示されるまでかなり不安でした。結果は68点でギリギリ合格…推定や検定に学習時間を多く割いた割には正解率が低めで残念ですが、努力が形になったのは率直に嬉しいです。

逆から見ると、正解できなかった問題が12問程度あったということなので、合格はしたけれど、さらなるブラッシュアップは必要だなと感じました。資格試験は「持っている」だけではなく「(実務で)活かせている」状態が理想だと思うので、今後仕事でも活かせる機会を模索していきたいです。

最後に

私は勉強が好きなタイプなので、時間をかけて勉強することはできるのですが、人間なのでサボったり効率よく勉強できなかったりするんですよね…やはり、期限を先に決めてしまって逆算しながら勉強したほうが圧倒的に効率的だし成果につながると痛感しました。統計検定は、CBT方式になったためにいつでも受験できるという甘えもあったんですよね。成果を出すなら自分に厳しく、を今後も心掛けたいと思います!

これから統計検定合格を目指される方にとって少しでも参考になれば幸いです。

※本記事で紹介するUdemy講座は、私自身が受講した経験に基づいており、広告やプロモーションの意図は一切ありません。