黒船の軍楽隊 その11

イギリスのアヘン貿易に対する中国清朝によるアヘン販売禁止措置に始まる「アヘン戦争(1840-1842)」でイギリスは勝利し、清朝にとって不平等な香港の割譲を含む南京条約を結びました。

このことを知った江戸幕府は異国船打払令(外国船は理由のいかんを問わずただちに打ち払う)を緩和し、漂着した外国船には食料、薪水を給与して退去させることとする(1842:天保13年)など、海外事情による外交政策の変更も行いました。

ペリー以外の記録 – 1 (阿蘭陀)

1600年(慶長5)にオランダ船リーフデ号が漂着したのが日本とオランダとの交流の始まりです。リーフデ号に乗船していたヤン・ヨーステン(耶揚子)(1)やウィリアム・アダムス(三浦按針) (2)らは(3)徳川家康の外交顧問として知られ、その知識により重用されました。1609年(慶長14)にはオランダ商館が平戸に設立され日本との貿易が始まりました。(1641年に商館は長崎出島へ移転)

オランダの軍楽隊

オランダでは、1819年からすべての歩兵連隊に音楽隊を併設することが勅令によって定められました。また、楽器制作者のアドルフ・サックス(Adolphe Sax)は南オランダ(ベルギー)出身で、彼の製造する楽器群は楽器編成に大きな役割を果たしました。

蘭人コープス一行の来訪

オランダと日本との関係が始まりおよそ250年が経ち、当時の国際情勢を踏まえたオランダ国王ウィレム2世(4)は江戸幕府に対し開国を勧める親書を届けました。ペリー浦賀来航の9年前、1844年8月15日(天保15年7月2日)のことです。その親書を携えた「コープス使節団」(5)が乗船する軍艦パレンバン号(Palembang)には軍楽隊が随行していました。軍楽隊は当時の国歌「ネーデルランドの血(Wien Neêrlands bloed)」図1)、そして愛国歌(現在のオランダ国歌)「ウィルヘルムス・ファン・ナッソウェ(Wilhelmus van Nassouwe)」図2)を演奏したと言われています。

二つのオランダ国歌

オランダ使節の長崎奉行所訪問

1844年11月19日(弘化元年10月10日)にコープスらは、出島表門→江戸町→大波止→西役所→外浦町→大村町→本博多町→堀町→本興善町→豊後町→桜町→立山役所(長崎奉行所)と長崎の街を進みました。その道中図には、勝山町の長崎代官屋敷前に16人編成の軍楽隊が描かれています。なお、「蘭人コープス一行立山役所訪問図」の絵師等は不詳で、36×603cmの巻物には、町筋の役所や番所、主な屋敷が描かれ、垂幕が巡らされている場所もあります。絵巻は 36×603cmのサイズで彩色されています。

1801年の長崎地図

蘭人コープス一行立山役所訪問図

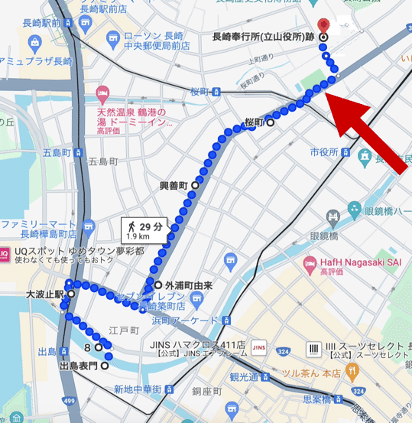

「蘭人コープス一行立山役所訪問図」で描かれた経路は、現在の地図と重なります。矢印の場所にあった長崎代官屋敷前には軍楽隊を先頭にして大きな国旗も掲げた「蘭人コープス一行」が描かれています。

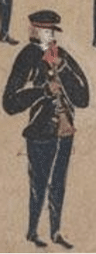

軍楽隊は打楽器2名が先導し、14名の金管楽器奏者が後ろに続いています。ただし、図の注意書きによると、出島の外での演奏が許可されず音は出さなかったとのことです。(6)

アドルフ・サックス(Adolphe Sax1814~1894)がサクソフォンを制作(1840年頃)し、特許を取得したのは1846年ですので、サックスの可能性もあるように思います。

軍艦パレンバン号(Palembang)

オランダ国王の開国親書を携えた軍艦パレンバン号が1844年7月29日(天保15年7月2日)長崎に入港し、長崎港警備を担当していた佐賀藩の藩主鍋島直正(7)は、船内を見学し、大砲の操作や砲術等について視察しました。その様子が、古川松根( 1813-1871年)による30.0×1389.5cm 彩色絵巻「|鍋島直正和蘭船乗込図《なべしまなおまさおらんだせんのりこみず》」に描かれています。

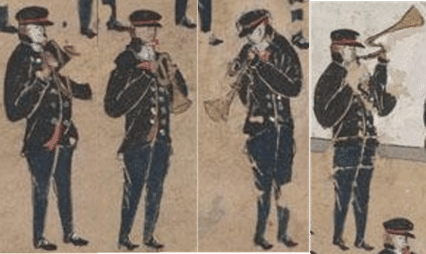

|鍋島直正和蘭船乗込図《なべしまなおまさおらんだせんのりこみず》には金管楽器を船上で演奏している場面も描かれています。

「蘭人コープス一行」では黒パンツですが、「乗込図」では白です。どちらも帽子と上着は同じものに見えます。

オランダ国立民俗館所蔵版画

達筆すぎて読み取れませんが、ここには軍令司と軍令司副将の氏名が書かれているのですが、軍令司は「はあはあゑす こふるす」でしょうか、筆副将名は「せゑのふるとゐん」なのかもしれません。

いくつかの文献を見ましたが使節コープスをオランダ大佐とか軍艦長とか記述しているのはあるのですが、その綴と経歴等がいっさい不明です。なおコープスは「Corps」「Korps」かと推察しますがこれは、オランダ語で「軍団」という意味のようです。

脚注

(1)ヤン・ヨーステン(Jan Joosten 1556? - 1623)は、徳川家康に外交顧問として仕えたオランダ人の航海士、貿易家。日本名は耶 揚子(や ようす)。東京駅周辺の八重洲の地名の由来になった人物。

(2)ウィリアム・アダムス(William Adams 1564-1620)は、徳川家康に外交顧問として仕えたイングランド人の航海士、水先案内人、貿易家。日本名は三浦按針(みうら あんじん)。

(3)リーフデ号の出航時の乗員は110名程でしたが、日本到着時には24名、翌年までにヤコブ・クワッケルナック(Jacob Quaeckernaeck ?-1606オランダ人航海士、リーフデ号船長)、メルヒオール・ファン・サントフォールト(Melchior van Santvoort 1570頃-1641)ら合わせて14名の生存者となりました。なお、リーフデ号の乗組員で母国に帰国した者は誰もいなかったと言われています。

(4)ウィレム2世(Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau 1792-1849) 第2代オランダ国王

(5)ハーエス・コープス(綴等不明)は、オランダ大佐 軍艦長かと思われるが色々不明

(6) 和楽ウェブによる

(7) 鍋島直正(なべしま なおまさ1815-1871)は、江戸時代末期の大名。肥前佐賀藩10代藩主。殖産興業政策を推進。西洋文明を積極的に採用し軍備近代化・反射炉建設・蘭学奨励・種痘などを行った

(図1) 1815 年から 1932 年までオランダの国歌 国歌に制定される以前から良く知られた曲

(図2) 1932年から公式の国 「ネーデルランドの血」と同様に古くから知られた曲

(図3) 蘭人コープス一行立山役所訪問図(オランダジン コープス イッコウ タテヤマ ヤクショ ホウモンズ) 36×603 cm

(図4) 現在の長崎の地図から出島から立山役所(長崎奉行所)までは、およそ1.9Kmの距離です。

(図5) 軍楽隊拡大図

(図6) 鍋島直正和蘭船乗込図よりパレンバン号

(図6-1) 鍋島直正和蘭船乗込図より喇叭吹奏図

(図7) オランダ国立民俗館所蔵版画 コープスの上陸図

(図7-1) 使節氏名

他の黒船の軍楽隊シリーズ

黒船の軍楽隊 その1 黒船とペリー来航

黒船の軍楽隊 その2 琉球王国訪問が先

黒船の軍楽隊 その3 半年前倒しで来航

黒船の軍楽隊 その4 歓迎夕食会の開催

黒船の軍楽隊 その5 オラトリオ「サウル」HWV 53 箱館での演奏会

黒船の軍楽隊 その6 下田上陸

黒船の軍楽隊 その7 下田そして那覇での音楽会開催

黒船の軍楽隊 その8 黒船絵巻 - 1

黒船の軍楽隊 その9 黒船絵巻 - 2

黒船の軍楽隊 その10 黒船絵巻 - 3

黒船の軍楽隊 その11 ペリー以外の記録 – 1 (阿蘭陀)

黒船の軍楽隊 その12 ペリー以外の記録 – 2 (阿蘭陀の2)

黒船の軍楽隊 その13 ペリー以外の記録 – 3 (魯西亜)

黒船の軍楽隊 その14 ペリー以外の記録 – 4 (魯西亜の2)

黒船の軍楽隊 その15 ペリー以外の記録 – 5 (魯西亜の3)

黒船の軍楽隊 その16 ペリー以外の記録 – 6 (魯西亜の4)

黒船の軍楽隊 番外編 1 ロシアンホルンオーケストラ

黒船の軍楽隊 番外編 2 ヘ ン デ ル の 葬 送 行 進 曲

黒船の軍楽隊 その17 ペリー以外の記録 -7 (英吉利)

黒船の軍楽隊 その18 ペリー以外の記録 -8 (仏蘭西)

黒船の軍楽隊 番外編 3 ドラムスティック

黒船の軍楽隊 その19 黒船絵巻 - 4 夷人調練等之図

ファーイーストの記事

「ザ・ファー・イーストはジョン・レディー・ブラックが明治3年(1870)5月に横浜で創刊した英字新聞です。

この新聞にはイギリス軍人フェントンが薩摩藩軍楽伝習生に吹奏楽を訓練することに関する記事が少なくても3回(4記事)掲載されました。日本吹奏楽事始めとされる内容で、必ずや満足いただける読み物になっていると確信いたしております。

是非、お読みください。

・「ザ・ファー・イースト」を読む その1 鐘楼そして薩摩バンド

・「ザ・ファー・イースト」を読む その1-2 鐘楼 (しょうろう)

・「ザ・ファー・イースト」を読む その2 薩摩バンドの初演奏

・「ザ・ファー・イースト」を読む その3 山手公園の野外ステージ

・「ザ・ファー・イースト」を読む その4 ファイフとその価格

・「ザ・ファー・イースト」を読む その5 和暦と西暦、演奏曲

・「ザ・ファー・イースト」を読む その6 バンドスタンド

・「ザ・ファー・イースト」を読む その7 バンドスタンド2 、横浜地図

writer HIRAIDE HISASHI

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?