市長就任から66週。マレーシア訪問記

みなさまこんばんは。日置市長の永山です。

就任から66週が経過しました。

今週は8月19日から1週間滞在したマレーシア・スバンジャヤ市の訪問記をお届けします。

かなり長文になりますが、お付き合いいただけますと幸いです。

1.日置市とスバンジャヤ市

遡ること約40年前、日置市では1983年から「からいも交流」に旧吹上町が参加し、草の根交流が始まりました。当時はマレーシア政府が掲げていた東方政策により、多くの国費による留学生がマレーシアから日本にきていました。

【東方政策について】

東方政策とは、1981年にマハティール前首相が提唱した構想で、日本及び韓国の成功と発展の秘訣が国民の労働倫理、学習・勤労意欲、道徳、経営能力等にあるとして、両国からそうした要素を学び、マレーシアの経済社会の発展と産業基盤の確立に寄与させようとするマレーシア政府の政策。

留学生たちは大学で学びながら、「からいも交流」により、鹿児島にホームステイに来ました。中でも下園聖子さんをはじめとする吹上地域の方たちが多くの留学生を受け入れ、吹上町の人たちとマレーシア留学生たちとの交流がはじまりました。

今回のマレーシア訪問時、現地での記念式典での一枚。

下園さんたちが始めたマレーシア留学生たちとの交流は拡大していき、その取り組みに行政側も協力するようになっていきます。

1998年には旧吹上町がマレーシアとの交流の可能性を探るため、マレーシアへ訪問し、下園さんたちの活動も「吹上町マレーシア交流実行委員会(FMFA)」として正式に組織化し、官民協働となってマレーシアとの交流を続けてまいりました。その活動は合併して日置市となってからも続いています。

2002年には初めてマレーシアから国際交流員を招致し、2012年には、ALEPS(東方政策元留学生同窓会)の協力により日置市とマレーシア・スバンジャヤ市との友好都市提携協定の締結が実現。以降、国際交流員や吹上町マレーシア交流実行委員会を中心として、マレーシアとの国際交流活動に取り組んでいます。

今回の訪問は、マレーシアの東方政策40周年、吹上町マレーシア交流実行委員会の結成25周年、そして日置市とスバンジャヤ市との友好都市提携協定締結10周年というメモリアルイヤーを記念して行われる各種式典への参加が主目的でした。

ほとんど全員が日本への留学経験者なので、日本への愛にあふれた皆さんでした。

2.マレーシアと日本

マレーシアは、多民族国家として成長を続けている東南アジアの主要国の一つです。2022年現在の人口は3,267万人(2021年、出所:マレーシア統計局)。日本の4分の1ほどの人口ですが、特筆すべきはその年齢別人口構成です。

わかりやすく比較するために、日本の年齢別人口構成図と並べてみます。

↑こちらをご覧いただければお分かりの通り、圧倒的に生産年齢人口が多くなっています。

併せてもう一つ。マレーシアと日本の将来推計人口のグラフも掲載します。

日本が右肩下がりの将来推計人口であるのに対し、マレーシアは今後30年にわたって人口が増え続けます。(ちなみに、マレーシアの人口が減少局面に入るのは2070年とみられています。)

今回の訪問にあたり、私の個人的なテーマは人口増加局面の最中にあり、今まさに成長局面を迎えているマレーシアにおいて、行政のDX(デジタルトランスフォーメーション)がいかに進み、合理化・効率化と同時に市民幸福度を引き上げる施策をどのように実践しているかを把握することでした。

3.訪問して実感した学び

結論からお伝えします。マレーシアにおけるDXの進行は予想以上でした。まずはこちらの写真をご覧ください。マレーシアでクアラルンプールに次ぐ第2の都市にあたるスバンジャヤ市の市役所庁舎窓口は僅かこれだけでした。

企画担当部局の担当者にお聞きすると、これまでカウンターを使って対面対応していた案件のほとんどはオンラインでの申請に移行しており、有人カウンターでの対応はかなり少なくなっているということでした。

まずはこの風景に衝撃を受け、スバンジャヤ市の企画担当課長さんに時間をとっていただいてインタビューをさせていただきました。

①デジタル化を急速に進めることができた背景…官民共同で業務改善を推進する空気づくり。

まず最大のポイントはトップのリーダーシップにあるとのことでした。あらゆる部署において「いかに職務にイノベーションを起こすか」を常に求め、全部署において毎月1本は業務改善レポートを作成・提出しているとのこと。このレポートは市長にまで上がるそうです。

業務改善はデジタル化だけでなく、あらゆるテーマに及んでいました。ちょうど訪問期間中にスバンジャヤ市主催のイノベーションカーニバル(業務改善祭り)が開催されており、市内の官民各種団体がブース出展し、各自の改善実践例を発表している場面に居合わせることができました。

こちらは、市内の墓地を活用したコミュニティデザインの取り組み。市役所の市民生活課が、墓地の治安維持と合わせて非行防止・更生プロジェクトとして少年たちによる墓地の活用(コミュニティの起点として様々なイベントを墓地で開催する)プログラムを運用していました。

➁市役所の組織としての目標や目指す姿を明確化=ミッション・ビジョンの明示。

トップのリーダーシップと合わせて、目指す理想の姿を明示し、常に共有し続ける姿勢にも感銘を受けました。

こちらはスバンジャヤ市役所のホールに掲示された市としてのミッション・ビジョンなどの目指す姿をまとめられたポスターです。

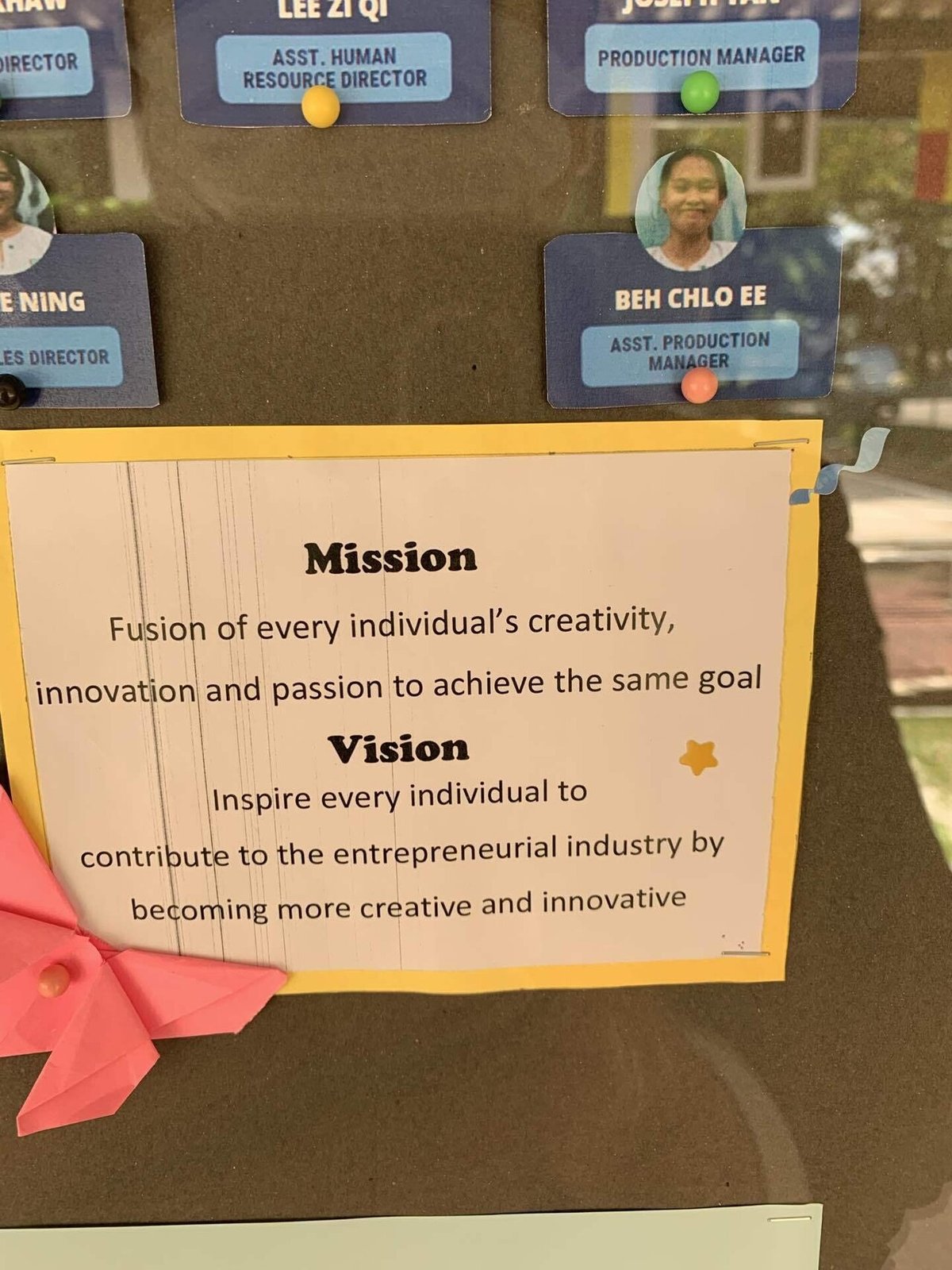

ちなみにこういったミッション・ビジョンの浸透の必要性についてはスバンジャヤ市滞在中にいろんな方からお聞きすることができました。ちなみに下記は交流プログラムでお訪ねしたシーフィールド国民中等教育学校の部活動紹介ポスターです。

起業部やロボ部といったまさに挑戦的な部活動の存在にも驚きましたが、その活動紹介にあたって、部活動チームのミッションやビジョンがしっかりと記載されているのにはもっと驚きました。

③お酒を飲まない文化だからこその、コミュニケーションの濃淡。

リーダーシップ、ミッション・ビジョンの明示といった固い話を紹介しましたが、同時にスバンジャヤ市の皆さんとお話をしていて感じたのはコミュニケーションの濃淡(オンとオフの切り替え)が鮮やかだということです。

こちらはスバンジャヤ市長とのビジネスミーティングの一幕ですが、ビジネス的なコミュニケーションをとるときはもちろんお互いに真剣ですが、そこから一息つくと急速に打ち解けた雰囲気でのリラックスした意見交換に移行します。

マレーシアで人口の6割を占めるマレー系の方々はイスラム教徒であり、お酒を飲みません。しかし、日本におけるお酒の入った宴席のようなリラックスした柔らかい雰囲気を、スイッチ一つで切り替えられるように感じました。

職場においても、大切なビジネスの場面と、リラックスしたチームでの時間とのバランスをうまくとっているのだろうと感じます。

4.今後にむけて

今回の訪問においては、デジタル化が急激に進むこの時代に、現在進行形で人口増加局面を迎えているマレーシアという国の力強さと可能性を肌で感じることができました。

行政機関においても、スピード重視、リスクをとって挑戦、オンとオフをうまく切り替えた組織づくりといった大切なテーマを垣間見ることができました。

かつ1980年代以降、マレーシアは東方政策と称して日本や韓国といった東アジアの国々に学ぶという段階を踏んできました。成長という点においては、すでにマレーシアはこの20年以上、経済成長率において日本を上回り続けています。

日本では、既に世界に先駆けて少子高齢化という課題に向き合っています。我々がいま向き合うこの課題に、マレーシアをはじめとした東南アジア各国が直面するのは2070年以降と言われています。

我々には、彼らが今後直面するであろう人口減少社会に対する処方箋を必死で編み出していく役割があると同時に、マレーシアなどの著しい成長率、若い国民の力をもって成長を続ける海外各国の現場から学び続ける必要があるということを実感することでした。

5.感謝

今回は、コロナ禍でもあり、訪問自体の可否についても悩ましい判断でした。マレーシアの感染状況は落ち着きつつあったものの、訪問直前時点では新規感染者数は日本が世界最多という状況にもあり、日置市でも連日100名前後の感染が新規で発生するという状況でした。

最終的には、2022年が複数の観点から節目の一年であるという点と、訪問前・訪問中・訪問後の三回にわたってPCR検査を受けるという検査体制、さらに滞在中のマスク着用・手指消毒徹底といった対策をとったうえで訪問することとしました。

訪問にあたり、日本側では地域の検査機関の皆様に大変お世話になりましたし、現地においてはマレーシア・スバンジャヤ市の皆様にも大変お世話になりました。

特にスバンジャヤ市のダト・ジョハリ(Dato’ Johary bin Anua)市長をはじめとする職員の皆様、ALEPS(東方政策元留学生同窓会)のダト・ズキフリ(Dato’ HJ.Zulkifli HJ.Ab.Malek)さんをはじめとする事務局の皆様、帝京マレーシア日本語学院の大野社長をはじめとする皆様に多くのサポートをいただきました。

さらに、日置市に着任いただいているアイダ国際交流員は事前の調整のみならず、現地ではコーディネート、ガイド、通訳としてまさに八面六臂の大活躍でした。改めて御礼申し上げます。

今回は13歳から77歳の多様なメンバーで構成された訪問団でした。特に中高大学生で構成された親善大使たちにとっては今後の人生を考えるにあたって大きなヒントをたくさん得られたのではないかと思います。

私としては、今回の訪問で得られた収穫を今後の市政に活かすという大仕事が待っています。マレーシア・スバンジャヤ市で得られた知見を活かし、早速今週から動き始めています。

現場を見て、現場に活かす。しっかりと取り組んでまいります。

ーーーーーーーーー

永山レポートは、2021年5月29日の日置市長就任後、永山が毎週の動きや感じたことを広く皆様にお知らせするものです。

毎週金曜日の夕方に更新しておりますので、よろしければ今後もお付き合いいただけますと幸いです。

永山由高