埼玉県立近代美術館「アブソリュート・チェアーズ」鑑賞。デザインではなくアートの視点から椅子という存在に迫る

2024年2月17日~5月12日の期間、埼玉県立近代美術館で開催されている企画展「アブソリュート・チェアーズ」を鑑賞してきました。見どころが多く満足度の高い展覧会だったので、展示のなかで印象深かった作品について書いていきます。

身体機能を補完するものとしての椅子、安楽を叶えるものとしての椅子、権力や社会的秩序の象徴としての椅子、記憶の媒体としての椅子。社会や身体との密接な関わりのなかで幅広い意味合いや象徴性をまとっている椅子は、デザイナーや建築家だけでなく、アーティストにとっても魅力的なモチーフとなってきました。

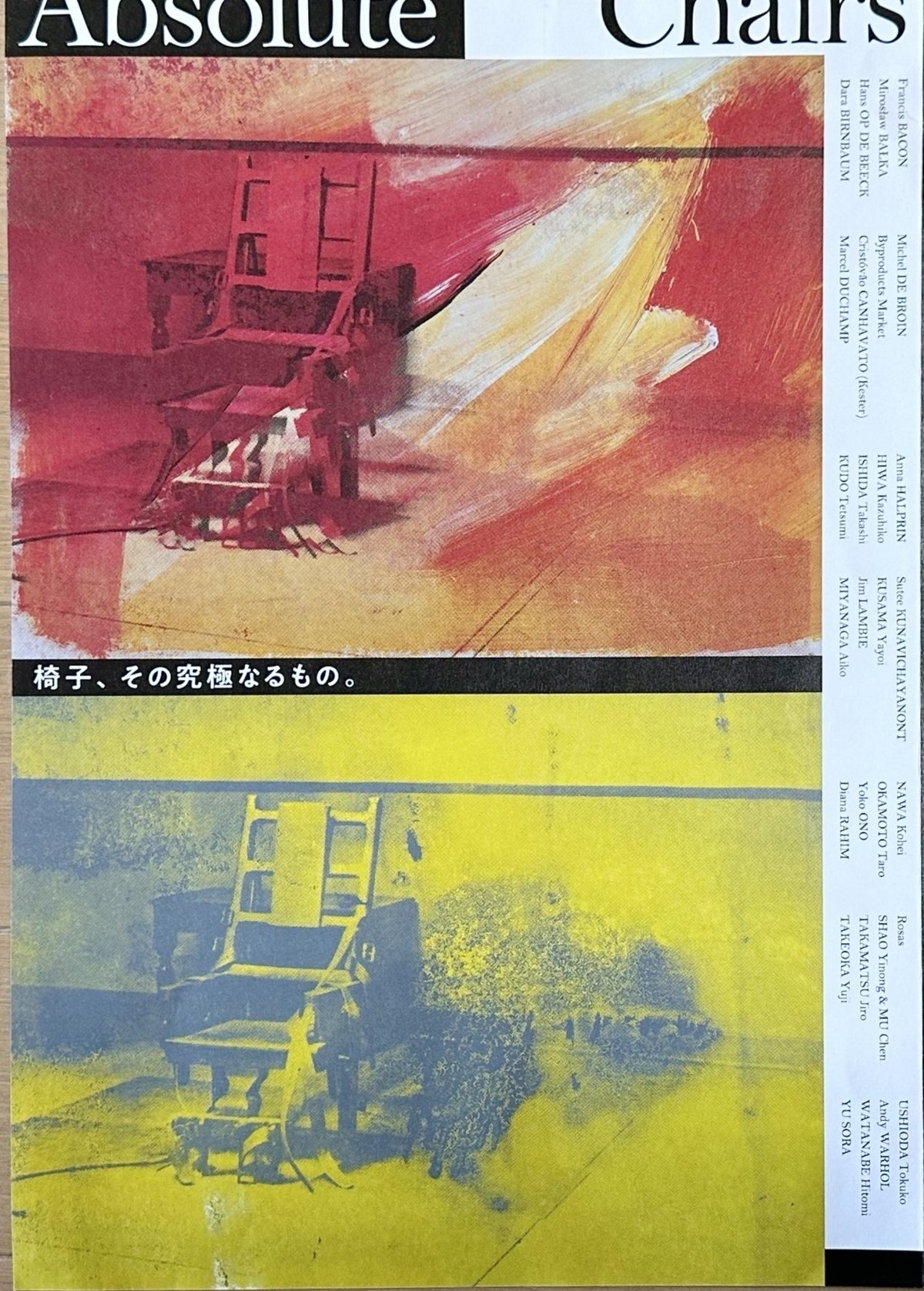

本展は、開館以来デザイン椅子の名品を多くコレクションしてきた同館が、従来のデザイン展とは異なり「アートの視点」で椅子という存在に迫るもの。アンディ・ウォーホル、岡本太郎、オノ・ヨーコ、草間彌生、名和晃平、フランシス・ベーコン、マルセル・デュシャンなど、主に戦後から現代までの国内外のアーティストによる平面、立体、映像作品83点を通して、アートにおける椅子のさまざまな含意を読み解いていく内容になっています。

一部の作品は一般客でも撮影可能でした。

第1章のテーマは「美術館の座れない椅子」。展示物ゆえに基本的にはいずれも「座れない椅子」であるのはもちろんなのですが、このテーマが指しているのは、椅子の最も重要な「座る(体を支える)」機能をはく奪し、もはや本来の用途に使うことができないような加工を施されたという意味での「座れない椅子」です。

冒頭には、なんの変哲もないキッチン用の木製スツールに自転車の前輪を固定したマルセル・デュシャンの《自転車の車輪》をシンボリックに展示。デュシャンは既製品から機能をはく奪してオブジェへと転換する作品概念「レディメイド」を提唱した人物として知られていますが、本作が最初のレディメイド作品とのこと。(1913年制作のオリジナルは消失しており、展示されていたのは1964年にデュシャンが画商アルトゥーロ・シュヴァルツと協力して制作したレプリカです)

従来の美術は、すべてアーティストの手仕事によるもの、創造的な唯一無二のものであるのが常識とされていたので、レディメイドの登場はそれまでの常識を打ち破り、「芸術とは何か」という芸術の存在論的問いを世間に投げかけたというわけですね。近現代美術史のターニングポイントであり、コンセプチュアルアートの先駆け的存在ということで、まさに開幕にふさわしい作品でした。

会場でひときわ存在感があったのは、スコットランドのアーティスト、ジム・ランビーによるカラフルな《トレイン イン ヴェイン》。2008年に原美術館で開催された個展のために制作された作品で、素材となる椅子やハンドバッグはランビーが拠点としているグラスゴーで入手した中古品とのこと。椅子は塗装のみ済ませた状態で日本に運ばれ、展示設営の現場で音楽を聴きつつ、即興的に切断したり壊したりしながら組み上げていったそうです。

組み上がった姿はマグネットの玩具を彷彿とさせます。不安定に見えてギリギリのところでバランスがとれている、その造形の妙に引き込まれました。使用されていたパーツが、椅子の脚や背もたれがメインで座面が少なく感じられた(勘違いだったらすみません)のも、おそらく意図したことなのかなと。

「座る」という役割を失うことで逆に獲得するもの。本作を見ていると、日用品から本来の機能をはく奪することで、機能性や合理性の枠を超えた造形表現が可能になることがわかります。

(調べて初めて知ったのですが、「トレイン イン ヴェイン」というイギリスのロックバンドの曲があるんですね。実際に聴いてみたら明るい曲調に反してなんとも悲しい歌詞で……。公式図録ではとくに指摘されていなかったので作品とは関係ないのかもしれませんが、これを聴きながら制作していたとしたら、取り乱した心情を伝える歌詞が影響したのかしら、などと想像しました)

第3章「権力を可視化する椅子」は刺激的な作品が多く並んでいました。

公権力の名のもとに、実際に死刑執行に使用されている電気椅子の写真を用いた、アンディ・ウォーホルによる鮮烈な色彩のシルクスクリーン連作《電気椅子》。

ポーランドの作家ミロスワフ・バウカが、故郷に刻まれたトラウマ的な暴力や抑圧の歴史を、拷問器具、あるいは歴史のなかで流された無数の涙や汗を想起させる素材によって浮かび上がらせた《φ51x4, 85x43x49》。

一般的に椅子に求められるのは快適さや身体の補完といったポジティブな機能ですが、ときには拘束具や暴力装置にもなりうる。椅子がじつに多種多様な役割をもっていることが、同章であらためて提示された印象です。展示の解説に「椅子は人体の形態を模しているため、身体を預かって寛がせることもできれば、手足を縛って身動きを封じることも容易なのだ」という指摘があり、考えたこともなかった視点でなるほどなーと……。

座面、背もたれ、ひじ掛け、脚、すべてが溶接された銃で作られたクリストヴァオ・カニャヴァート(ケスター)の《肘掛け椅子》は、静かな佇まいのなかに生々しい迫力がありました。

1975年にポルトガルから独立した後も内戦が長期化したアフリカ・モザンビークでは、民間に大量の武器が残されたといいます。1995年、CCM(モザンビークキリスト教評議会)の発案で、残された武器を農具や自転車などと交換するプロジェクト「銃を鍬に」が始動。1997年からは、武装解除を進め、アートを通じて平和を構築しようという希望を込めて、アーティストたちが回収した銃を素材に作品制作を開始しました。本作もそのプロジェクトのなかで生まれたものです。

殺戮に使用された銃がその能力を失い、人の生活を支える日用品に生まれ変わった姿は、たしかに平和の象徴たり得るかもしれないなと、その錆の一つひとつにまで感慨を覚えました。

ただ、本作が発信する意味はそれだけではありません。背もたれに使用されている特徴的な銃は、世界で最も多く使われた軍用銃として知られるソ連の「AK-47」。それは独立を勝ち取った象徴として、モザンビークの国旗のデザインに採用されています。平和への想いを表現しつつ、アフリカの国々と国際的な武器市場の強固な結びつきをも伝えているのでした。

日本で銃とは縁遠い生活を送っていると、どうしても現実味に乏しく、私はその機能より造形美に意識が向いてしまうといいますか。最初は「かっこいー!」という気持ちだけで写真を撮りまくっていました。こういった制作背景を知ると、その能天気さがときどき恥ずかしくなります……。

作品をよく観察すると、銃はほとんどが原型を留めていますし、じつは左右で微妙にシンメトリーになっていないことに気づきます。椅子はいつでも武器の姿を取り戻せること、秩序は危ういバランスで成り立っていることに思いが至る、緊張感のあるフォルムでした。

第3章では、1960年代後半、学生運動の中心地だった東京大学で起きた安田講堂立てこもりの攻防を撮影した渡辺眸の写真作品《東大全共闘1968-1969》もよかったです。

写真には、講義用の椅子がバリケードとして体制に抗う砦になっていた様子が記録されていました。本来講義に用いられる椅子は、学生を座らせて黒板に向かわせることから従順を示す道具だといえますが、 一度秩序が歪めば反抗を示す道具へ一転するという、椅子の両義性がわかりやすく示されています。この展覧会の趣旨にぴったりな作品で、企画者さんの視点がすばらしいなーと感心しました。

食卓に置かれた椅子は家族団らんを形作り、書斎の椅子は読書や思索といった一人の時間を充実させる。プライベートな空間にある椅子は、そこで暮らす人々によってさまざまな役割を与えられます。なかでも「定位置」や「特等席」と形容されるような特定の個人と結びついた椅子には思い出が色濃く蓄積されていくため、ときに空席が彼らの不在を示す証になることも。

第4章「物語る椅子」では、そういった生活の痕跡や記憶を宿す場所、不在の人間の気配をまとった幻影のイメージが宿る場所としての椅子に注目していました。

変わりながらも存在し続ける世界をテーマに制作をしている宮永愛子の《waiting for awakening -chair-》は、叙情的な美しさに見入りました。岡山県にある大原美術館の創設者・大原孫三郎の別邸(有隣荘)で、そこで過ごした人々と歩んだ歴史と記憶を刻んだ椅子を、常温で気化するナフタリンという素材で象り、透明な樹脂で閉じ込めた作品です。

背面には(おそらく作品完成時の)日付を印字したシールでふさがれた穴があり、「目覚めを待つ」というタイトルどおり、シールを解くことで空気に反応した作品が眠りから目覚める仕掛けになっています。最後には椅子の形の空洞が残されるというのは、彫刻でありながらなんとも儚い……。樹脂の中にある無数の気泡は、樹脂を積層させていく過程で、その場所の空気をあえて取り入れてできたもの。

作品には、原型となった椅子が積み上げた過去が閉じ込められているうえに、制作過程の一瞬一瞬という"今"が重ねられ、そして眠る白い椅子がいつか目覚めるまでを意図して予感させる。さまざまな時間が、そこに紐づいた人の営為を物語っています。

今は存在しているけれど、いずれ不在の彫刻とも呼べる状態になる……? しかし樹脂で椅子の輪郭自体は残り続けるのだから、それはそこに在り続けているともいえる……。いろいろ考えだすと止まらなくなりそうですが、本作について考えている時間はとても充実していて、この展覧会で一番気に入った作品でした。

名和晃平の《PixCell-Tarot Reading (Jan. 2023)》は、オブジェクトを大小の透明の球体(レンズ)で覆い、存在を「映像の細胞(セル)」に置き換え、新しい知覚を体験させる名和の代表作「PixCell」シリーズのひとつ。

本作では、運勢を占った結果が示されているというタロットカードを広げたテーブルと椅子が、透明な球体で覆われています。タロットの絵柄や配置は部分的にチラッと見えますが、よっぽどいろいろな角度から調べなければ全体を把握することは難しいでしょう。また、占った人物が座っていたであろう椅子にも、人物を示す具体的な痕跡は見当たりません。輪郭とともにリアリティを失ったオブジェクトの実体はじれったくなるほどつかめず、ここにきっとあるはずの物語が読み取れそうで読み取れない、不思議な距離感の作品でした。

公式図録では第2章「身体をなぞる椅子」に掲載されているハンス・オプ・デ・ビークの《眠る少女》も、スペースの都合か、第4章のフロアに展示されていました。(飛ばしてしまいましたが、第2章は椅子と身体の相互作用に注目する内容でした)

実物大のソファの上で、毛布に包まれた少女が眠っています。少女の容貌が非常にリアルですが固有色を排した灰色オンリーなので、「魔法で石化されたみたい」が第一印象です。使用されているのはチェスターズフィールド・ソファ(イギリスの伝統的なボタン留めの革張りソファ)とのことで、身体を包み込むようなフォルムとクッションの利いた座面は、身体との一体化を意図したものなのでしょう。とても心地よさそうで、だからこそ少女もずっと眠り続けられているのかもしれません。

髪がしっかり結い上げられた状態なので、本格的に眠るつもりはなく、遊んでいるか勉強しているかのうちにうたた寝でもしてしまったのでしょう。そこに親が体を冷やさぬように毛布を掛けた、というストーリーがすぐに浮かんできます。本作には作者の個人的な体験が反映されているといいますが、少女の目線でも親の目線でも、誰でも同じような経験があるはず。本作はある種の普遍性をもって、作品を見るそれぞれの鑑賞者の記憶に語りかけているのでした。第2章と第4章、どちらにもかかるテーマ性を内包しているので、この配置でも全然問題ないですね。

第5章「関係をつくる椅子」は、椅子がつくる他者との関係性に向き合った作品が並んでいました。

1960年代初頭から、作者から投げかける指示に鑑賞者が動作や想像によって応えることを促す「インストラクション」と呼ばれる作品を制作し始めたオノ・ヨーコ。《白いチェスセット/信頼して駒を進めよ》は、駒も盤面も真っ白に塗られたチェスセットが置かれたテーブルと、それを挟んだ2脚の椅子からなる作品です。本作の原点となる《チェス・セット》(1966)がロンドンで発表された際は、鑑賞者を椅子に座らせ、チェスをすることを促す紙が貼ってあったとか。

白一色なので、対戦しようとすると次第に敵味方がわからなくなる。ゲームを成り立たせるには目前に座る(もしかしたら初対面かもしれない)相手を信じて、 どの駒が自分の駒であるかを互いに思い出させながらプレイしなければならない……。このアイデアも面白いですよね。つまり、本作において椅子は、信頼に基づくゲームを通じて他者と一時的にでも平和な関係を築かせる、コミュニケーションの媒体として機能するのでした。必ず相手を必要とするゲームですが、そこに白黒をつけないというオノの率直な平和へのメッセージを感じることができます。

オノ・ヨーコ《白いチェスセット/信頼して駒を進めよ》部分 1966年/2015年

ちなみに、会場の展示物の一部は接触が許可されていまして、本作も平日限定ではありますが、座るのもチェスをプレイするのもOKでした。

会場外なのでうっかり見逃しかけましたが、センターホールの吹き抜けでは、日本初展示となるカナダの作家、ミシェル・ドゥ・ブロワンの新作《樹状細胞》を展示していました。本展のために滞在制作したもので、2005年に発表した《ブラック・ホール・カンファレンス》に基づきながら同館の空間に合わせて再構成したそうです。

約40脚の会議用椅子で作ったトゲトゲの球体を宙に浮かべているのですが、遠目にはどうやって固定しているのかわからず、また吊るすワイヤーもよく見えなかったため、真下から観賞するのはちょっとドキドキでした。

ドゥ・ブロワンは作品のモチーフに生物学や物理学、科学の視点と、見なれた形態や既製品を組み合わせることで、既存の意味作用を越えた新たなメタファーやシンボルを生み出している作家で、本作のタイトルも木の枝状突起をもつ人体の免疫細胞の一種を指すとのこと。

椅子が調和を取りながら寄り集まって形成される球体は、中心が存在しないことからヒエラルキーのないある種の理想的なコミュニティを示しているともとれますし、360度に脚が突き出ていることから、閉鎖的な人間社会の暗喩と捉えることもできそうです。ただ、椅子としては役割を放棄していて、敵だけでなく味方も誰一人座ることができないだろう形状は、いかに不純物に防御反応を示す免疫細胞といえども過剰防衛の感があります。調和って突きつめるとディストピアみたいになるんですね……。

キリがないのでこの辺で終わりますが、椅子がもつ含意……ありすぎて考察を深めるのが楽しい!! とにかく1点1点の満足度が高く、普段はあまりに身近にありすぎて意識しない椅子の魅力に気づかせてくれました。平日金曜日のお昼ごろに伺ったのですが、全然人がいなくてもったいないなーともどかしい気持ちに。土日ならもっと盛況なのかしら。

ほか、館内には名作椅子が複数設置されていて、自由にくつろぐことができました。企画展のチケットで常設展(MOMASコレクション)に入れたのも地味にうれしく、まったく事前情報なしで行きましたが、ドラクロワやモネ、ドニ、ピカソなんかの絵画もあってハッピー。埼玉県立近代美術館には初めて足を運んだのですが、また面白い企画展があったらぜひ再訪したいと思えるすてきな美術館でした。

仕事ではもう少しきちんと(?)展覧会のレポート記事を書いているので、よかったらそちらも読んでもらえたらうれしいです。

■【取材レポート】国立西洋美術館で初の現代アート展「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」が開幕 https://home.ueno.kokosil.net/ja/archives/85981

■【取材レポ】リニューアルしたスヌーピーミュージアムで企画展「旅するピーナッツ。」が開催。ピーナッツ・ギャングの愉快な冒険を堪能する

https://culture-nippon.kokosil.net/ja/articles/1783

■企画展「アブソリュート・チェアーズ」

会期:2024年2月17日〜5月12日

会場:埼玉県立近代美術館

開館時間:10:00 ~ 17:30(展示室への入場は17:00まで)

休館日:月曜日(ただし、4月29日、5月6日は開館)

観覧料:一般1300円、大高生1040円

詳細は展覧会の公式ページをご確認ください

https://pref.spec.ed.jp/momas/2023absolute-chairs

※本ノートの内容の転載はご遠慮ください。