噂のコワーキングスペース&交流拠点、「焼津PORTERS」に行ってみた

岐阜県飛騨市から一気に静岡県焼津市へ!

噂のコワーキングスペース&交流拠点の「焼津PORTERS」にお邪魔してきました!

海を見ながら仕事ができるの最高!

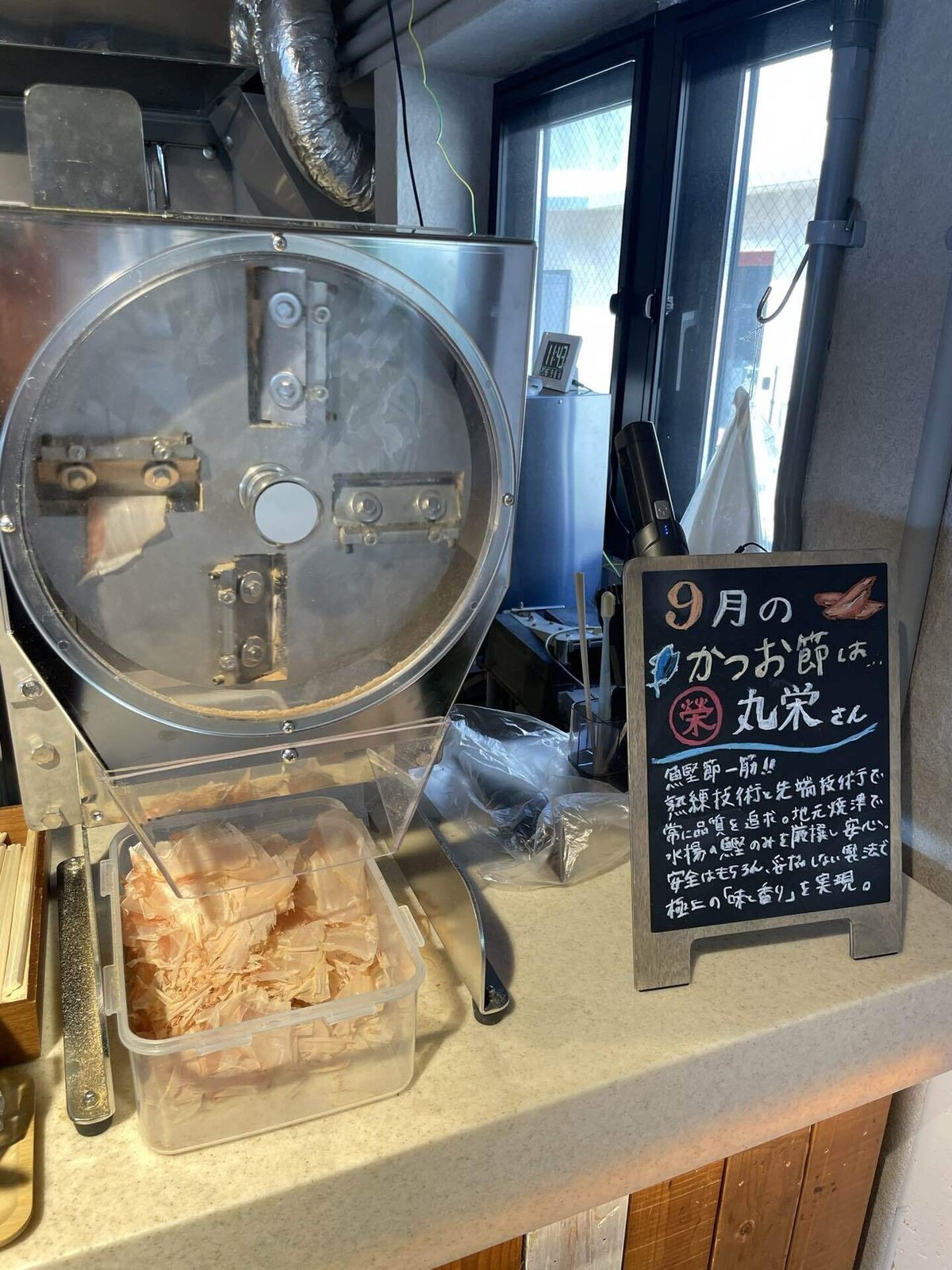

鰹節乗せ放題のおにぎり最高!

カフェ最高!

この後、泊まれる機能も追加される見通しみたいです。

焼津はもちろん、マグロが有名で、美味しい魚が食べられる上、東京から2時間圏内。

真っ平で坂がないので、電動キックボードとかで移動できると便利そう。

仕事に疲れたら釣りをして、また仕事に戻る、とかもできそうで、大いにポテンシャルを感じました。

ワーケーションの拠点にもできそうです!

さて、こうして岐阜県飛騨市、静岡県焼津市を回った旅の総括を。

まず率直な感想として、日本には面白い取り組みをしているところはたくさんある、ということ。

で、アンテナの感度の高い人には何らかの形でその情報が耳に入り、遠くに住んでいても、アンテナの感度の高い人たち同士で繋がっていく。

「友だちの友だちは皆、友だちだ」というフレーズが昔あったけれど、「この人、面白い!」「この地域、面白い!」と思ったら、誰かしらかが繋ごうとするので、要は時間の問題だったりする。

それぞれの場所の面白い取り組みは、どれもすごく勉強になる。

ただ、与えられた条件が違うから、みんなに横展開できるわけではない。

可能な限り取り入れつつ、難しいものはあくまでも参考に留める、という感じか。

でも、結局は「人」なんだ、ということ。

「この人に会いたいからまた行きたい」。

その地域へのリピーターが増えて、コミュニティーへと育っていく源にあるのは、そういう思いだったりする。

組織って、システムって、属人化したら回らないから、できるだけ「誰がやっても回る」仕組みを作ろうとする。

それはそれで正しいことだと思うのだけれど、でも、コミュニティーの肝は、その人たち、属人的な個々人そのものなのだろう、ということを再認識しました。

これって、行政とか企業とか、「組織」というものとは相性が悪い。

組織には異動がつきものだし。

また、うまく回るコミュニティーには、魅力的なコミュニティーマネジャーの存在が不可欠なのだけれど、組織に雇用される形だと、概して収入は高くない。

コミュニティーマネジャーよりも、その上で「管理」する管理職というか所属長というか、のマネジメント層の方が報酬が高くなるのが常だ。

うーん、これをどうしたものか。

組織としてやるのは無理なのか。

魅力的なコミュニティーマネジャーがいない地域ではうまくいかないのか。

今回、とても多くのことを学び、関わっていただいた皆さんには感謝しかないのだけれど、試行錯誤の旅はこれからもまだまだ続くことになりそうです。