アヒル座りができない理由

女子高生のクライアントさんから「アヒル座りをしていると将来歩けなくなるって本当ですか?」とのご質問を頂いたことがあります。いわゆる女の子座りのことですね。

なんでも、ご家族で揃ってアヒル座りを試みたところ、お母さんは出来たのに、お父さんとお兄さんは出来なかったとのこと。

お父さんとお兄さんが、しばらく挑戦していると、お兄さんは不安定ながらも出来てしまったのだとか。一方のお父さんは、何度挑んでもやっぱりできません。

その結果「そんな座り方をしていると将来歩けなくなるから今後は禁止」というのが、ことの経緯らしいです。

というわけで、今回はアヒル座り(女の子座り)について書いてみました。

1)アヒル座りをすると歩けなくなる?

まず「アヒル座りをしていると将来歩けなくなるか?」に関しては、誇張されているものの、アヒル座りをしない人と比較すれば可能性は高くなるでしょう。

アヒル座りをすると、背骨(主に腰椎)や股関節、膝、足首は、一定の方向に引っ張られて強力な負荷が発生します。例えるなら、ストレッチをしているようなものですね。

ヒトの骨格構造を考えると、自然な姿勢から逸脱しています。つまり、リラックスできる座り方ではありません。

「いや、楽に座れますけど?」とお考えになった方も、いらっしゃるかと思いますが、この点に関しては後述します。

2)アヒル座りの危険性

毎日ストレッチをする習慣をつけると、適度に柔軟性が保たれ、健康の維持、増進に一役買ってくれます。

ところが、長時間同じストレッチを続けていると、伸ばされつづけた筋肉に付随する関節には、やがて歪みが生じます。アヒル座りで言えば、背骨、骨盤、股関節、膝、足首ですね。

お越しくださるクライアントさんを観察してみると、歳をとってから股関節や膝に痛みを訴える方は、殆どのケースで関節に変形がみられます。

言い換えれば、適正な骨格を維持できていれば、歩行に支障がでるレベルの故障が発生する可能性は低いということです。

自力で歩けなくなると、生活必需品の買い物さえままなりません。外出が困難になるのですから生活が一変してしまいます。

他者によ補助、介護と言い換えてよいかもしれませんね。つまり脚に問題が生じた当人だけでなく、家族全体の問題になるのです。

そう考えると、お父さんによる「アヒル座り禁止令」は、単なる横暴ではなく利のある話と言えるでしょう。

3)男性と女性の骨盤の違い

それでは、なぜ女性にアヒル座りができて、男性にできないか考えてみます。

もちろん、女性にもアヒル座りができない方もいれば、男性でもできる方はいますが、全体的にそういう傾向があることは間違いないでしょう。その理由として「男性と女性では骨盤の形が違う」という説があります。

具体的には、女性と男性の骨盤を比較すると女性の骨盤は横に長く、一方で男性は縦に長い傾向があります。そのため、横長の方が縦長よりも、座った際に安定しやすいという理屈です。

4)女性はアヒル座りができる理由

女性は月経周期に合わせて、リラキシンが分泌されるのですが、このホルモンには靭帯を緩める作用があります。

最も分泌が盛んになり靭帯が緩む時期が出産時です。赤ちゃんが産道を通りやすくなるようにサポートしているわけですね。

定期的に靭帯が緩み、関節の可動する範囲が拡がるのですから、男性と比較して身体が軟らかい傾向にあるのも不思議ではありません。

その他、女性がアヒル座りをできる理由として影響が大きいのは、男性と女性で求められるマナーの違いでしょう。

日本人は畳に座る生活に慣れ親しんできました。昨今ならカーペットやフローリングですね。その際、男性が座る選択肢としては、正座、もしくは胡坐があります。

ところが、女性が胡坐をかくのは一般的ではありません。スカートを履いている時なら、なおさら胡坐は無理ですよね。つまり、正座以外に選択肢がないわけです。

とはいえ、正座をつづけるのは、慣れていないと正直しんどいです。そこで、膝を開かずに正座を崩した状態のアヒル座りや横座りが定着したと考えられます。

5)アヒル座りは訓練の賜物

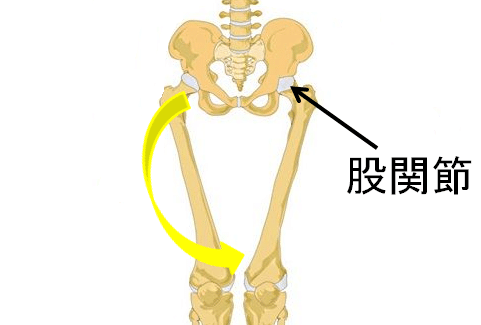

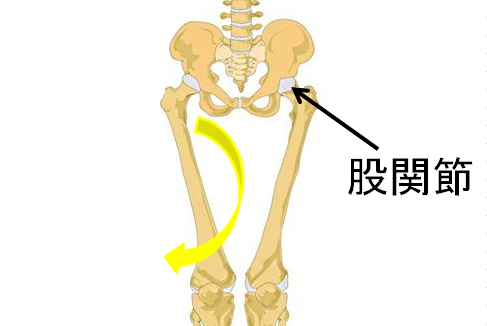

アヒル座りと胡坐ですが、股関節では正反対の動きが要求されます。

アヒル座りは、股関節を基点にして太ももを内側に回旋させるのですが、この時、太ももの外側の筋肉が引っ張られて、ストレッチをしている状態になります。

一方の胡坐は、股関節を外側に向けて開きます。

股関節に注目すると、両者は逆の動きをしていることが、お分かり頂けると思います。

男性は胡坐をかく機会が多いため、股関節と周辺の筋肉、靭帯は外側に動かす動作に特化しています。

そうしますと、反対の動きであるアヒル座りを試みても、なかなか上手くいかないわけですね。

逆に「アヒル座りが楽」だと感じる方が、胡坐をかこうとしても上手くいきません。関節が柔らかい方なら、正座もアヒル座りも難なくできますが実は少数派なのです。

大人と比較すると、子供時代の方が地べたに座る機会が多いですよね。友人と外で遊んでいるときはもちろん、学校でも全校集会や、体育の授業なども該当します。

つまり、無意識でアヒル座りをしてしまう女性は、関節や身体に柔軟性がある幼少の頃から、股関節を内側に回旋するトレーニングを積んできたことになるのです。

6)アヒル座りができない理由

ところで、古くから椅子に座ることに慣れ親しんでいる欧米人だと、畳や床に直接座る機会が日本人ほど多くありません。

そもそも、ヒトの股関節は骨格の構造上、内側よりも外側へ向けて可動する範囲が大きいのです。

なお、靴の減り方は、脚の歪みを把握する有益な判断材料になりますので、確認してみてください。

理屈で考えると欧米人が床に座らざるを得ない状況になった場合、アヒル座りではなく、胡坐になる可能性が高いと予想できます。

椅子に座る文化圏で育つと、たとえ女性でもアヒル座りができる人は殆どいないでしょう。

そういうわけで、オーストラリア在住の知人に尋ねてみたところ「アヒル座りをしている女性は見たことがない」とのこと。予想通りです。

さらにしつこく「それなら、アヒル座りができるかどうか確認して」と頼んでみたところ、渋々ながら了承してくれました。

気になる結果ですが、アヒル座りができた女性は、21人中、5名でした。日本人女性と比較すると、極端に少ないですよね。

7)アヒル座りは止めた方が良い

解剖学に基づいて考えるなら、アヒル座りは股関節や膝を中心として、身体に負担が大きい座り方だと言えます。

若い頃なら問題にならないでしょうけれども、歳を重ねるにつれて何らかの不具合が生じる可能性が高いですから「アヒル座りはお奨めできない」というのが結論です。

例えば、扉をイメージしてください。スムーズに開閉できていれば、早々壊れたりしません。

ところが、歪みがあると開閉するたびに、少しずつですが何処かが削られます。直ぐに壊れる事はないでしょうけれども、5年後、10年後ならどうでしょうか?

開閉する度に損傷度合いは酷くなりますにで、下手をすれば完全に破損している可能性さえあります。ヒトの関節も似たようなものです。

なお「アヒル座りをしているとO脚が矯正されて真っすぐな脚になる」という説がありますが、それは誤解です。

アヒル座りをすると、O脚が改善するどころか、さらに酷くしてしまう可能性が高いのでやめておきましょう。おそらく、O脚とガニ股を混同しているため勘違いに繋がったと考えられます。