欲しいものを欲しいときに手に入れる人生になりたくないか?

こちら北海道の江別市というころは、先日、久しぶりのドカ雪を食らいまして、気持ちはすっかり冬ごもりです。

年末も近づき、大人の皆さんも余力で最後の締めを頑張っているところだともいますが、子ども達はもう気分的に冬休みモードになりつつあります。

こんなタイミングで、長男のだらだら加減が日増しに酷くなってきましたので、ガツンと伝えるべきタイミングかなという感じになりました。

昨夜はこんな話をしたんです。

時間の使い方

人は、感情で行動しますし、今気持ち良い方に、今楽な方には簡単にいけるんですよ。

だらだら過ごすこと自体は、別に悪いことではありません。

戦略的な休暇やリフレッシュをしてその後の生産性がアップするのなら、その時間はある意味投資です。

しかし、あれもしなきゃ、これもしなきゃ、いやわかってるんだけどついつい・・・これは良くないですね。

自分の目的と相反することに時間を使っているわけですから、大げさに言えば無駄に寿命を費やしているということです。

人によって、テレビとか、友人とのLINEとか、とにかくゴロゴロしていたいとかあるでしょう。長男の場合でいうと、友人とのオンラインゲームです。

大人の皆さんは、現代っ子の実態をかなり甘く見積もっていると思いますが、けっこうなもんですよ。どの時間についないでも、だれか知り合いはオンラインだから、いつでもどこでも、一緒にプレイできてしまうんです。

中毒性のレベルが、僕らが子どもの頃にやったゲームとは桁違いです。

自分をマネージメント

これは、僕自身がここ数年ともて重要視していることです。

何を隠そう、若い頃は感情の赴くままに最悪な生活を送っていたからこそ、今は反省しているのです。

食べたいときに食べる、遊びたいときに遊ぶ、眠たいときには寝る。

手を出したい女の子がいれば・・おっと、言い過ぎた。

それは、とても幸せなことなんじゃないかと当時は思っていました。

「俺は自由だー!」って思っていました。

しかし、振り返ると、感情のままに行動することは、とても不自由です。

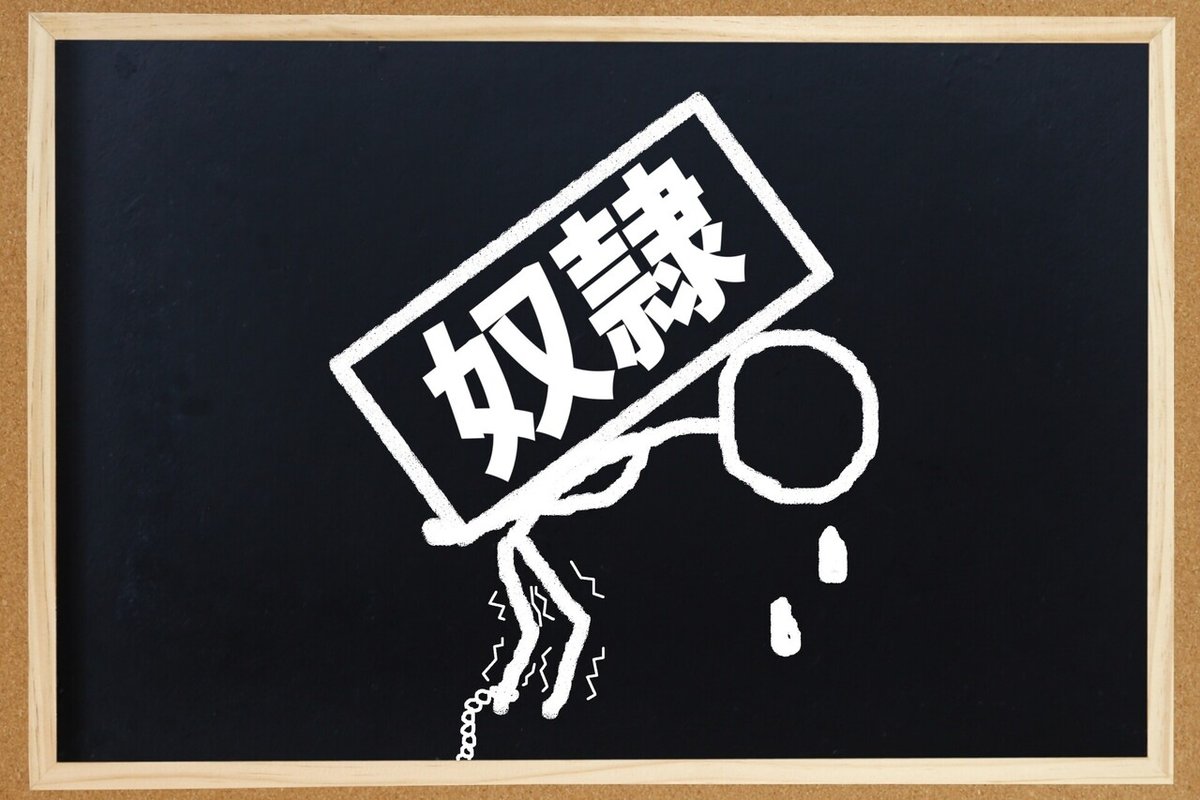

感情の奴隷であるということです。

体型は崩れ、人間関係が悪くなり、メンタルもやられ、仕事にも響いて収入も減り、人も離れていきます。

長年親しくしている知人に「あの頃は目つきがおかしかった」と言われたこともあります。

気づけば、やりたことをするにも、食べたいものを食べるにも、お金がない。そして時間もない。ただただ、その日の自分の餌代を稼ぐのに、必死で働くしかない生活になってしまいました。

死ぬという選択を除けば、眠たくても体を壊しても休むことすら許されなくなってしまうのです。

欲しいものを欲しいときに手に入れる人生になりたくないか?

そんな話を息子にしました。

それは、単に金持ちになった方がいいという意味ではありません。

「将来の夢」や「確固たる目標」というのは、今後の人生の縁で沸いて出てくるもので、小学生が考えて決められることではありません。

だからこそ、人生のどこかで夢を見たとき、それを実現できる道が見える範囲に生きていた方がいいのです。

僕の持論ですが、実際には、実現できない夢は見ないんじゃないか?という気さえしています。

「地獄の沙汰も金次第」じゃないですが、お金という尺度は非常にわかりやすい。収入が多ければ、お金で解決できることは、簡単に解決できます。

実は高収入であれば時間を買うこともできます。人を雇うこともできるし、高性能なコンピューターや機械を導入することで、さらに仕事や生活の手間を軽減することもできます。

自分をしっかりマネージメントして余裕のある生活をしている人は、そのような生活をおくれる確率があがります。

子ども達がイメージしているお金持ちというのは、「好きなおもちゃが買える」程度のことです。長男くらいの年だと、最新のゲーム機器、スマホやハイスペックなPCが買えるというくらいのイメージでしょう。

しかし、好きなことをやれる大人にならないと、欲しいものが買えないだけでなく、今はお荷物に感じているであろう「良い行い」すら、余裕がない大人になるとできないのです。

まず、多くの大人が実感するのは、「勉強」ができません。大人になってからの勉強は本当に大変です。不可能ではないですが、仕事をしながら自腹で大学や大学院を目指そうなんてことになれば、よほどの下地がなければ実現しません。

ある程度の職業からならまだしも、僕のようにフリーター上がりではそのようなことは雲の上の世界です。まだ、あきらめていませんけどね。

ボランティアのような慈善事業も余裕がなければできないものです。

僕がいう「欲しいものを欲しいときに手に入れる人生」というのは、自分の欲をいつでも満たすことでだけでなく、自分を高め、さらに社会貢献しながら生きていくことです。

その対極の人生とは、社会から不要とされ、安い餌を貪って生きるということです。紛れもない以前の自分のことです。

ゲームは2時間まで?

「家庭でもルールを決めましょう」なんて、いろんなところで啓発していますね。

心底思っているのは、「じつにくだらない」ということ。

そんなことで子どもを管理して、誰がいつまで責任をとってくれるのか。

うちでは低学年までは、それに近い管理をしています。

しかし、高学年になってそんな管理をしていたらどうでしょう。

ただただ、理不尽な不満をためるか、何事にも興味を持つと辛くなるということを肌で感じ、のめり込まない癖がつきます。

中高生にもなってそのようなことなら、おまえは無機質で構成されているのか?っていうくらい、人間味が薄れてくるように思います。

逆に、鬱憤不満をためまくっているなら、親元を離れたときに大爆発するでしょう。(僕自身はそっちのパターンでした。)

だから、長男へ課しているルールはありません。

我が家では何時間ゲームをやろうとOKです。

「ただし・・・」今の態度は、どんな人生に向かっているのか、こまめに軌道修正してやる必要があります。

自己管理を強いる

ゲームは何時間まで、勉強は何時間やりなさい(何ページやりなさい)という指示は、低学年までにしています。

3年生くらいからは移行期。

6年生にもなれば、細かいことはとやかくいいません。

だから日々確認したい条件は一つだけです。

「今日は、未来の自分の役に立つ時間を過ごせたか?」ということです。

これだけはやっておけと強く勧めているのは、自己管理です。

勉強そのものやゲームの時間を決めることではなくて、それは、自分をマネージメントしていく上で必要だと思うように各自で設定すればいいことです。

おわりに

子ども達が小さい頃にいくつか育児書的な本も読んだのだけど、これといって心に響くものには1冊も出会えませんでした。

しかし、誰の本だったか一つだけ納得して良く覚えていることがあります。

「男の子は1000回言わなきゃ伝わらない」というフレーズ。

これは、本当にそうかもなっていう実感があります。

現在の経済の乱れは、今の小学生が就職する頃まで引きずる可能性が高いですが、いわゆるロスジェネの僕が思うには同情は全くありません。

むしろ、早いうちに自己研鑽の重要性に気づけるのだから、どんな時代がきても適応できる可能性があがります。

明日、目が覚めたら、少しでも顔つきが変わってくれるといいけど。

一言言ったら、また、しばらくは見守る日が続きますね。

いいなと思ったら応援しよう!