フレームワークの王様(のお墓?)| ピラミッドストラクチャーとは

行政書士・社労士・中小企業診断士の長岡です。事業計画策定のポイントを解説した有料動画から、フレームワークなどの解説部分を抜き出して、テキスト化していくことにしました。

そんなわけで、第一弾は「ピラミッドストラクチャー」について。こちらはYouTubeでも公開していますので、「試し読み」でほぼ全体を読めるようにしてあります。

ピラミッドストラクチャーとは

「ピラミッド構造」と呼ばれることもありますね。形としては「ロジックツリー」と似ていますが、使い方はちょっと違います。ロジックツリーは、課題を分析するときなどに、要素を分解していくために使われたりします。

これに対してピラミッドストラクチャーは、何か主張をしていくときに、その主張を補強する根拠を整理していくために使うのが主流なのではないでしょうか。

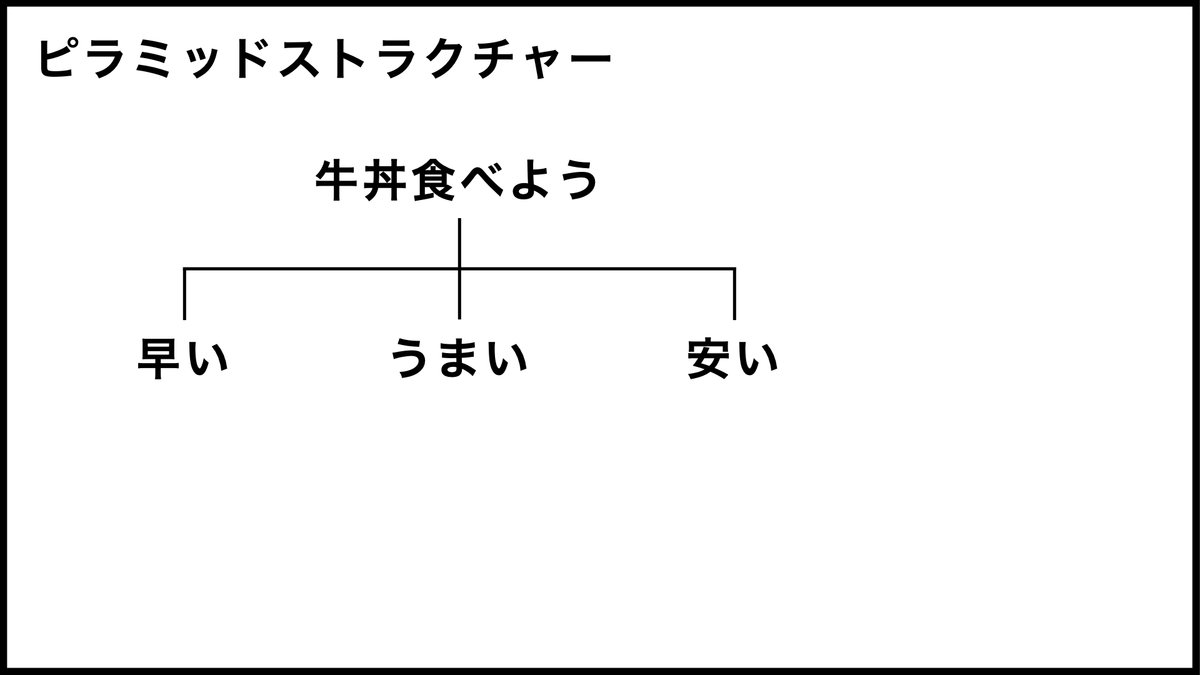

具体例(牛丼)

具体例として、「3、4人の同僚と一緒にお昼ご飯を食べにいく場面」を挙げてみます。ここで私が、「牛丼が食べたい(でも吉野家は炎上しているので他の店で)」という主張を通したいと。

このとき、「早い」「安い」「うまい」の三拍子を根拠にして、「牛丼食べよう」という主張を補強するわけですね。

上下の関係

ピラミッドストラクチャーでは、上から下には「なぜなら」でつながっていきます。

・牛丼食べよう →なぜなら→ 早い(すぐ食べられる)から

・牛丼食べよう →なぜなら→ 安いから

・牛丼食べよう →なぜなら→ うまいから

逆に下から上は、「だから」でつながっています。

・早いですよ →だから→ 牛丼食べよう

・安いですよ →だから→ 牛丼食べよう

・うまいですよ →だから→ 牛丼食べよう

という感じですね。

ちなみにこれ、元々は英語で「Why So?」と「So What?」だそうです。でも、私は英語が苦手なので、「なぜなら」と「だから」で考えるようにしています。英語が得意な人は「Why So?」と「So What?」でやってください。

階層の掘り下げ

ここで「早いの」「うまいの」「やっすいの〜」に加えて、さらに「和牛」を根拠として挙げるのはどうでしょうか。これはちょっと、違和感ありませんか?

これ、「和牛だから牛丼食べよう」ではなくて、「和牛だからうまい」という関係なんですよね。つまり、「うまい」の根拠として「和牛」が出てくると。

動画では「階層が違う」なんて言い方をしています。

どうせなら「違う、層じゃない?」にしておけばよかったかなーと。

(アニキ@行政書士さんのツイートからパクりました)

それはともかく、「うまい →なぜなら→ 和牛だもの」「和牛 →だから→ うまい」という関係になっているわけです。せっかくなので、「うまい」の根拠を他にも挙げてみます。

こんな感じでしょうか。

・うまい →なぜなら→ 店内で調理していますから

・うまい →なぜなら→ 和牛を使っていますから

・うまい →なぜなら→ 秘伝のタレを使っていますから

・店内で調理しています →だから→ うまいんです

・和牛を使っています →だから→ うまいんです

・秘伝のタレを使っています →だから→ うまいんです

このようにして、「うまい」という主張を補強していくわけですね。

横の関係

今回はたまたま各階層が3つずつになっていますが、これはべつに数が決まっているわけではありません。結果的にいくつになってもよいので、横の関係(同じ階層の根拠同士)がMECEになるのが理想といわれています。

ここで先ほどの「早いの・うまいの・安いの」を見てみますと、「短納期・高品質・低価格」ということで、「QCD」をしっかり押さえているんですね(順番はDQCですが)。

QCDはMECEといわれることもありますので、これは一つの理想形といってもよいのではないでしょうか。我々世代(昭和50年生まれ)は、子どものころにアニメで見た「早いの・うまいの・安いの」を今でも覚えている人が多いと思います。これはおそらく、論理的にしっかりとした構成になっていたから、頭に残りやすかったのでしょう。このあたりの事実からも、ピラミッドストラクチャーの威力が感じられます(違う)。

補助金申請での活用

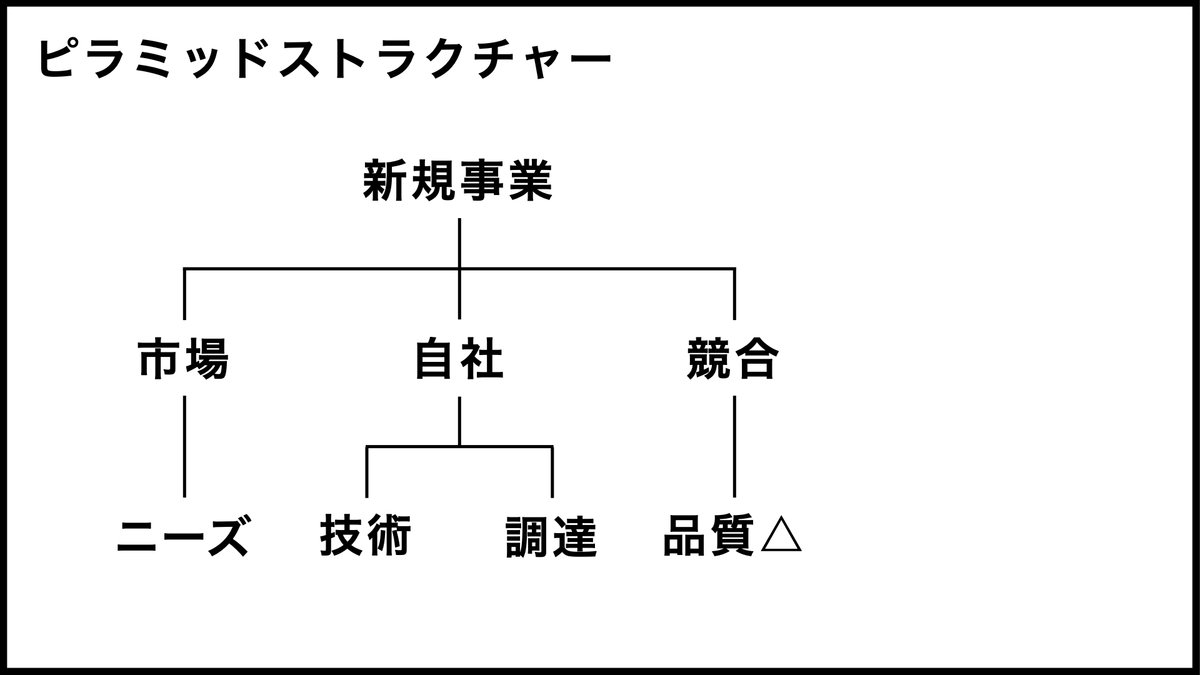

では、補助金申請の事業計画書を作るときに、このピラミッドストラクチャーをどう使うか、ちょっと考えてみましょう。

ものづくり補助金または事業再構築補助金を想定していますので、主張は「新規事業(に補助金出してくれ)」にしておきます。

この主張を補強する根拠を、下に並べてみると。

・市場性があります(買ってくれる人がいます)

・自社の得意分野です(強みを生かせます)

・競合に勝てます(優位性あります)

こんな感じでしょうか。ここは王道の3C(自社・顧客・競合)を並べてみました(順番は違いますが)。

さらにこれを掘り下げてみます。

スペースの都合で中途半端な感じになってしまいましたが、市場性の根拠として「ニーズ」や「規模」などを、自社の得意分野であることの根拠として「技術力」や「調達能力」などを、競合に対する優位性の根拠として「品質」「価格」「納期」など(が自社には及ばないこと)を、それぞれ挙げていくわけですね。

こういった分析をしっかりと行っていくことによって、事業計画書に書く内容というのも、自ずと見えてくるのではないでしょうか。

まとめ

ここまでが動画の内容に沿った解説ですね。

一応、まとめてみますと……

ピラミッドストラクチャーは

・主張を補強する根拠の整理に使える

・上下の関係は「なぜなら」と「だから」でつながっている

・横の関係はMECEになっているのが理想

こんなところでしょうか。

ピラミッドストラクチャーの解説も入った有料動画を販売しておりますので、ご興味ございましたら、こちらの記事もご覧ください!

おまけ

*有料マガジンに入れる都合でこの記事にも有料限定エリアを設けますが、ここから先には、たいした情報は載っていません。マガジンを購入してくださった方は、気にしないで読み進めてください。

ここから先は

フレームワークを解説した有料動画の中から、一部をテキスト化して販売いたします。全10本になりましたが、こちらのマガジンをご購入くださいます…