社労士試験おつかれさまでした!

はじめに(このnoteを書こうと思った理由)

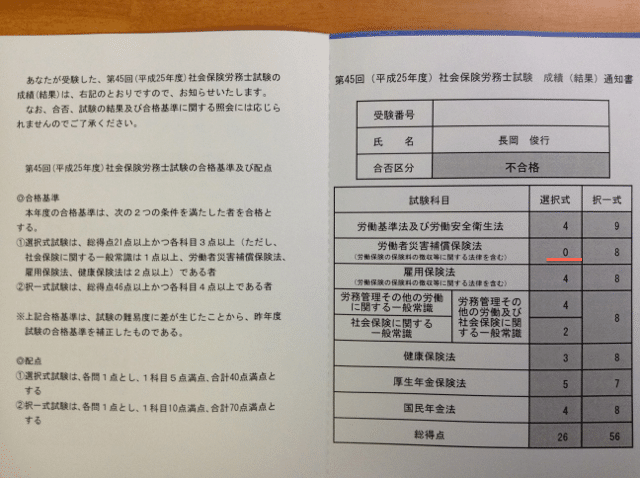

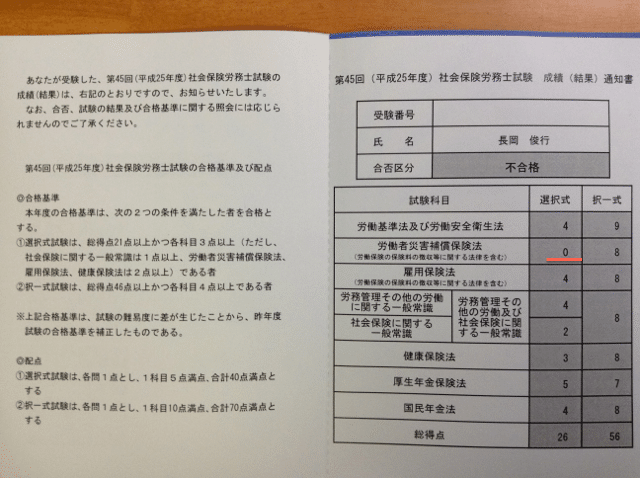

こんにちは。社労士の長岡です。日曜日に社労士試験を受けたみなさん、おつかれさまでした。昨年に続いて選択式で難問が出たようで、Twitterでも話題になっていましたね。私は運良く2回目の受験で合格しましたが、1回目はやはり「難問」にやられたクチです。

(総合点は超えたものの労災の選択がゼロ点でした……)

そんなわけで、不合格だったときのことなどを思い出しながら、ちょっとnoteを書いてみようと思います。社労士試験を終えた人たちの心のスキマを、少しでも埋めることができればさいわいです。

というわけで、まずは自分が試験を受けたときのことから書き始めてみようかと……

社労士試験1年目(2013年)

2011年に行政書士として開業したものの、とくに準備をしていたわけでもないので最初から軌道に乗るわけもなく、なんとなく「社労士も取れたらな」と思って勉強を始めたのが2012年の夏ごろだったようです(当時のブログから)。

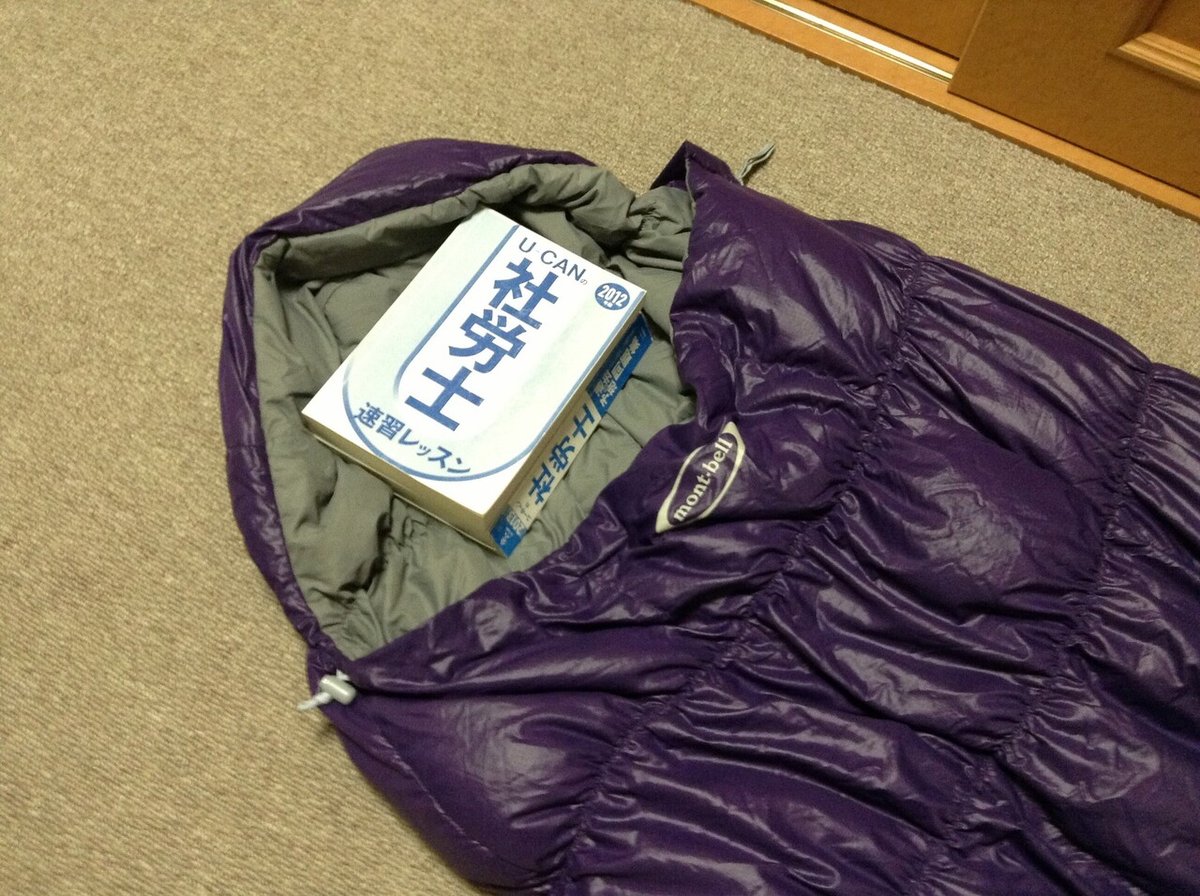

本格的に勉強を始めたのは、その年の年末あたりでしょうか。翌年の5月から8月にかけて福島で一人暮らしをしながら震災復興関連の仕事をしていたので、そこで集中して勉強していた記憶があります。

仮住まいには遊び道具もまともな寝具もなかったもので。

そして迎えた1年目の試験は、先述のとおり午後の選択式(当時は「択一」→「選択」)で基準点割れのため不合格でした。

社保の一般常識は1点救済だったのですね……。

自己採点でゼロ点とわかってはいたものの、「あの問題なら0点救済もあるかも……いや、ない」とか思いながら合格発表の日を待っていたような気がします。そりゃあ、割り切れない気持ちで過ごすことになりますよね。

社労士試験2年目(2014年)

そんなわけで、不合格からしばらくは勉強する気を失っていました。さいわいというかなんというか、2013年の9月から認定支援機関になるための「理論研修」というものが始まったので、そちらの勉強で気が紛れていたようです。

まともに勉強を再開したのは2014年のゴールデンウィーク明けあたりでしょうか。もともと「社労士になりたい」という気持ちが強かったわけでもないですし、そのころは「行政書士+認定支援機関」でもいけるかなと考えていたので、どちらかというと「あの落ち方で終わりでは納得できない」という動機だったのではないかと。

そんな感じで迷いながらの受験でしたので、追い込んで勉強するようなことはなかった反面、気負いなく臨めたのが功を奏したのかもしれません。択一式は前年に比べて手応えがありませんでしたが、選択式は「まあまあいけたかな」という感じでした。

しかし、1年目に負った心の傷が癒えておらず(大げさ)、半ばヤケになっていたので自己採点はしていません。もっというと、合格発表の日も調べていませんでしたね(封筒が届いて気づいた)。

引き出しの奥から引っ張り出してみたら、意外と好成績でしたね。

合格から登録まで

受験を迷っていたくらいですから、登録も迷いました。そもそも、やりたい仕事があるわけでもないのに、資格の取得を目指していたのがおかしかったのですけれども。あと、当時は中小企業診断士の勉強を始めていたので、興味がそちらに向かっていたのもあります。

我ながらふらついていますね。

でも、「後から登録したくなるかも」と考えて、翌年(2015年)の事務指定講習は受けておくことにしました(迷っているうちに前半日程は逃した)。それに対して、その後の登録手続は、最短で進めたのではないでしょうか。

これにはいくつか理由がありまして……

まず、その年の8月に「福島相双復興官民合同チーム」というものが立ち上がりまして、縁あって私も参加することになりました。事業者支援を行う団体なので、これは社労士の登録をしておいたほうがよいだろうと。

ちょうど6年前でした(発足式)。

また、その年の11月に本を出版することになったんですよね。行政書士で同じ支部だった井出さんと2人で書いたのですが、井出さんはもっと前から行政書士・社労士だったので、「肩書きを揃えたほうがよいかな」と考えたわけです。

あと、このnoteを書くために関連しそうなブログを読み返してみたら、「同業者の助言を受けて」みたいなことが書いてありました。しかし、そのことはすっかり忘れておりまして、その同業者が誰なのかも思い出せません。

地元で司法書士をしている高校の先輩か、今でもいろいろ教えてもらっている社労士の先輩のどちらかではないかと。違うかもしれませんが、あらためて感謝いたします。

社労士試験の問題について

ここまで自分語りになってしまいましたが、試験問題についても語らせてもらおうかと。というより、最初から試験問題のことを書く予定だったのに、前置きが長くなってしまいました(おじさんの悪い癖)。

社労士試験は「落とすための試験」とよくいわれますが、はっきりいって、変な問題が混じっていますよね。落とされたときの問題を見たときは「こんな問題を出して許されるのか?」と怒りを覚えた記憶があります。

問題だけでなく試験制度にも物議を醸す要素がありまして、「なんでワシが4点だった科目が2点救済で、2点だった科目が救済なしなんじゃー!」と憤慨する人も珍しくはないでしょう。

でも、みんな同じ条件で受けているわけですから、公平であることには間違いないと。そして、その公平な試験に合格した人が非難される要素は、これっぽっちもないでしょう。あと、年によって合格率に差があることが議論になることもあるようですが、それもあんまり気にしなくてよいでしょうね。

ただ、運の善し悪しはあると思っています。マークシート方式ですからね。

どうしても選びきれなくて最後は「エイヤッ」と塗りつぶした経験、みなさんにもありますでしょ? そういう問題が3問あったとして、3問とも正解になる人もいれば、3問とも不正解になる人もいますよね。まあ、「エイヤッ」といっても「どちらかというとコッチ」みたいなのも多いので、そのへんは実力も関係しているのでしょうが。

いずれにせよ、運任せの問題も含めて合格点に届いた事実は変わらないのですから、合格者が後ろめたさを感じる必要はまったくないと思います。

ちなみにわたくし、行政書士試験は180点合格のところ182点で合格でした。つまり、あと1問落としていたら不合格だったわけです。

そんなこともあって、自分では「なるべくして行政書士になった」と思っていますし、社労士の1年目は「落ちるべくして落ちた」と思っています。運というか、運命ですかね。中小企業診断士は3回目の挑戦で合格でしたが、それも運命でしょうと。

おわりに(社労士になって)

こんな感じで迷いつつ社労士の登録をしてから、そろそろ6年が経とうとしています。当初から社労士としての営業活動はほぼしていないので今でもお客さんは少なく、手続きに対する苦手意識は消えないですね(コンサルできるわけでもない)。

でも、社労士知識を活用して外国人技能実習制度の講師をやらせてもらっていますし、そこから発展して2冊目の本(「外国人雇用」関連)を出すこともできました。

こちらも井出さんとの共著です。

また、「社労士です」という感じでお客さんと関わる場面はそれほど多くないものの、社労士資格があることによって、中小企業の支援者としての厚みが増している実感はありますね。

そんなわけで、結論としては、社労士試験に合格できて良かったですし、登録して本当に良かったなと感じています。

以上です。目的も対象も曖昧なまま書いているので何がいいたいのかよくわからない記事になってしまいましたが(そして長い)、なにはともあれ、社労士試験を受けたみなさん、本当におつかれさまでした!