隠岐の黒曜石と隠岐ユネスコ世界ジオパーク(隆起した島々)

およそ2億5000万年前、地球上にはパンゲアと呼ばれる一つの大きな大陸があり、隠岐を含む日本列島はこの大陸の一部で、今のユーラシア大陸の端っこにありました。

その後、地殻変動によって大陸は少しずつ分裂していきました。

隠岐ユネスコ世界ジオパーク

島根半島から40~80キロ北の日本海に浮かぶ隠岐諸島。 約600万年前の火山活動によって誕生した雄大で魅惑的な大地は、色彩豊かな絶景の数々です。

また、大地の歴史と地質による離島独自の生態系や、個性的な島の文化と人の営みが隠岐の魅力を彩ります。

隠岐では、豊かな自然を保全し活用・共生しながら、未来永劫住み続けられる持続可能なまちづくりを進めており、その結果、島外からの若者のUIターンが増加するとともに、高校生活を隠岐で過ごす「島留学」の取り組みにも高い関心が寄せられています。

トレッキングやマリンスポーツで大自然を体感したり、地域の人々との交流を通して自身のキャリアについて考えるなど、隠岐ならではの体験ができます。

島根県の教育旅行

大陸の時代の隠岐の岩石

隠岐最古の岩石は、約2億5,000万年前にできた隠岐片麻岩(隠岐変成岩類)です。この岩石は日本列島が今のような姿ではなく超大陸の一部だったころに形成したもので、日本列島がどのようにして出来たかを教えてくれます。隠岐片麻岩は、もともと海底に堆積した砂や泥からなる岩石でしたが、プレートの沈み込みによって地下約15kmの深さに移動すると高い温度と圧力を受けて、白黒の縞模様の岩石に変化しました。

同じような時期に形成された片麻岩は、飛騨地方や朝鮮半島にも分布しており、隠岐を含めたこれらの地域はかつて一続きであったと推測できます。典型的な片麻岩は島後の中心部にある銚子ダム周辺の崖で見られるほか、島前・島後の道路などの砂利として使われている事も多く、隠岐では普遍的に見られる岩石の一つです。

(1)隠岐の変成岩(片麻岩)

(2)地質の場所・・・隠岐帯

(3)時代・・・古生代ペルム紀

(4)地質の分類・・・広域変成岩、流紋岩(酸性火成岩)、玄武岩(塩基性火成岩)、

黒曜石(酸性火成岩)、マントルゼノリス(捕獲岩)

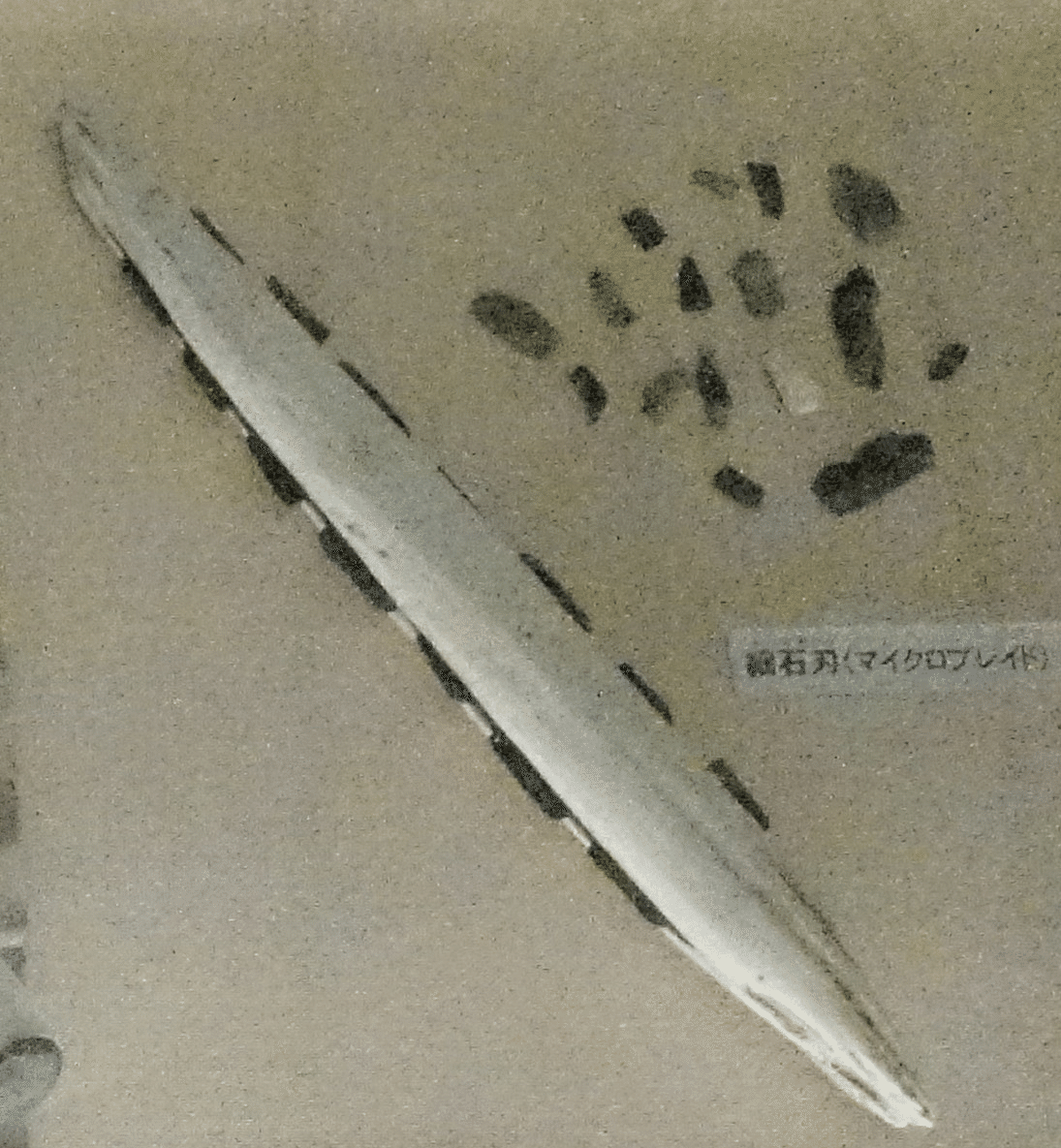

ナイフ形石器文化期(=氷河期末期)

細石刃文化が日本に広がる前、中国北部から入ってきたであろう石刃やナイフ型石器が主流でしたが、細石刃が入ってくるとナイフ型石器は姿を消してしまいます。

また東日本と西日本では細石刃の種類が違っています。これはシベリア経由か中国北部経由かの違いのようです。

クロマニョン人からの贈り物

隠岐の黒曜石は、氷河期末期(遙か3万年前)から日本の中国地方を中心として、新潟県や四国地方まで運ばれていました。

2万年前に最寒冷期が訪れ、マンモスたち大型動物は少しでも暖かい方へ移動していき、人々もそれを追って移り住みました。

狩りのための道具も進歩して、細石刃という非常に優れた石器が生まれました。

日本の遺跡を見ていくと3万年前から少しずつ増え始め、2万年前を境にぐっと増えています。

(日射量の増大による氷河の後退が始まった頃)

縄文時代草創期(1.5万年前)になると大型動物が激減し、森が一気に増えて小動物の狩りへと変わりました。

鏃が現れます。けれど小動物では食料として足らず、木の実の採集に頼ることとなりました。

そのころ、南九州では細石刃文化と入れ替わるように縄文土器文化が始まりました。

(クロマニョン人からの贈り物)

宮崎県総合博物館

沖縄写真通信さんのブログより

新モンゴロイドの大移動

遺伝学は、ときとしていくつかの予期せぬ結果をもたらします。

たとえば、アジア及び太平洋のすべての人々のうち、ネイティブ・アメリカンはその血液型の遺伝的標識からいって日本人(弥生人)に最も近いということが分かりました。

このことは、ネイティブ・アメリカンの祖先のほぼ全部が、2万2千年前~

1万1千年前の北東アジア人から来ていて、北東アジアではそれ以来多くの

人口統計的変化が起こっていることを考えるなら、それほど驚くにはあたりません。

(2万2千年前のエスキモーの祖先集団のABO式血液型の頻度は、

O型45%、A型30%、B型20%だった可能性が高そうです。)

ネイティブ・アメリカンが現代の大陸アジア人に、さほど関係が深くないのは、興味深いことです。

これは、現代の漢民族の主流派が、揚子江流域の南方系の住民から出ている

ということについての、他のもっと一般的な証拠を、支持するものとなるからです。

日本は、朝鮮半島の中心地から進出した疑いなく新モンゴロイド的な人々に

よる侵入を受けました。(これが弥生人で、2千4百年前頃。)

アメリカ大陸と日本列島をむすぶ遺伝的絆は、日本人がアジア大陸の人々に比べてより多くの縄文的・北東アジア的要素を保持していることによって、もっともよく説明できます。

宮尾遺跡

縄文時代の遺跡で、西郷湾内の宮尾半島付近にあります。昭和46年(1971)に発掘調査が行われ、大量の縄文式土器や、石鏃、石斧などが出土しました。

石鏃は島後北西部の久見産黒曜石でできており、土器は縄文時代前期

(約7000~6000年前)のものも発見されています。

隠岐ジオパーク

辺境地に適応した縄文人

人類学者の故・金関 丈夫氏と故・植原 和郎氏は、現代日本人とはおそらく大変遅くなってからの大陸の人々の侵入による産物で、かれらは約2千3百年前に九州に入り土着の縄文人ときわめて広範にわたって混血したのだということを示しました。

今日でも、西部の日本人はより「新モンゴロイド」的であり、

ほりが浅く、おでこの丸い顔で、両目の位置が離れています。

鼻は細く、髪は黒い直毛です。

アフリカ東部のマサイ族も両目の位置が離れています。

オキサンショウウオ

オキサンショウウオは、隠岐4島の中でも島後のみに生息する、隠岐の固有種。自然林の残る山地の渓流付近にくらしています。成体の体長は12~13㎝ 、体は赤紫色やあめ色で黄色の斑点があるもの、ないものと個体によって色合いはさまざま。

両生類である小型のサンショウウオは止水性と流水性のタイプに分かれますが、オキサンショウウオは隠岐の環境の変化に合わせて流水性→止水性→流水性へと進化してきた過程が見られることが特徴。また、最近の研究で島後の中でも遺伝的に違いがあることがわかってきています。

東アジア地域における 植生

(Rey and Adams(2001)をもとに作図)

本州以南の沿岸部では、

現在の北海道に見られる針広混交林が発達し、

サン ショウウオ属にとっては理想的な環境が維持 された。

また、対馬海峡の対岸には乾燥草原が広がっていた。

四国と九州のサンショウウオ個体群は、約600 万年前に分化したと推定されています(松井2005)。

神松幸弘氏

立命館大学環太平洋文明研究

大陸と共通して分布する北海道産のキタサンショウウオ属の

キタサンショウウオと日本固有種で同じく北海道に分布する

サンショウウウオ属のエゾサンショウウオ(Hynobius retardatus)

との遺伝的な分岐は、1800 万年前に生じたと推定されます。

この時代は、プレートの動きによって現在の日本列島の原型となる陸地が

大陸から引き剝がされていった時期(フォッサマグナ形成期)に重なります。

この年代推定をもとに考えると、一見大陸との分断が日本固有の

サンショウウオを生み出したと考えられそうですが、それほど単純でもありません。

当時の日本列島の形は現在とは全く異なっていました。

そればかりでなく、当時の日本列島に大陸と共通するゾウが生息して

いたことを考慮すれば、大陸とは完全に分離していなかったと推定されます。

つまり、原生のサンショウウオ属の祖先は日本列島が大陸と完全に分断す

る以前から分化を始めていたようです。

神松幸弘氏

立命館大学環太平洋文明研究