大江山の黄銅鉱と東尋坊の柱状節理

約5億年前の古生代以降、海洋プレートが日本を含む中国地塊の大陸プレートに沈み込むと、付加体が押し付けられました。

日本最古の付加体は、京都府の大江山などに見られる、古生代オルドビス紀(約4.6億年前)の低温高圧型変成岩です。

高橋典嗣

昭文社

大江山の地質

大江山の地質は・・・

地質学的には地球の深部から隆起した地層で蛇紋岩の

岩盤を持ちます。金属鉱脈が豊富で周辺には金屋など金属にまつわる地名が多く見られます。

(1)大江山の黄銅鉱

(2)地質の場所・・・浸食された鉱床地帯

(3)時代・・・古生代オルドビス紀

(4)地質の分類・・・硫化物鉱床、蛇紋岩(超塩基性火成岩)

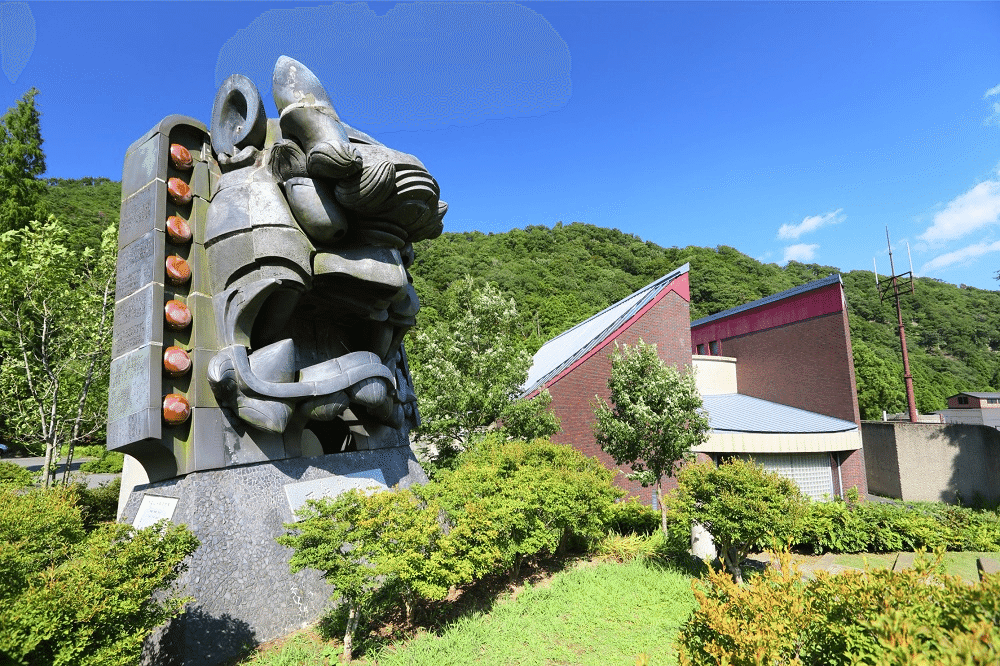

日本の鬼の交流博物館

東尋坊の柱状節理

観光遊覧船(30分1500円)や

東尋坊タワー(入場料500円)も楽しい。

ひとり旅箱

東尋坊の成り立ちは、約1300万年前(新生代の中新世中期)に、マグマが地表近くまで上昇し、地中の中で冷えて固まりました。

この冷えて固まる過程で、五角形や六角形の柱状に(規則正しい割れ目が)形成されました。

この割れ目は、表面に近い冷却面から生じます。その後、冷却が進むにつれて深さ方向に伝わっていきます。

さて、この中新世という時代ですが、日本海沿岸で、多くの地域にわたって火山活動が起こった時期になります。(約2000万年前~1500万年前に、大陸から分裂して日本列島ができました。)火山活動の多くは、海中で起こり、火山岩とともに堆積岩も見つかることがあります。

その後、地殻変動により岩が(隆起して)地表に現れ、現れた岩は、波や風により、柔らかい部分が削られたり浸食されたりして、現在の形になりました。

(1)東尋坊の柱状節理

(2)地質の場所・・・マグマの通り道

(3)時代・・・新世代新第三紀~現在

(4)地質の分類・・・デイサイト(花崗閃緑岩)

デイサイト・・・SiO2が63~70wt%で、安山岩よりも石英が多い。流紋岩に近い性質を持つが、流紋岩よりもアルカリ成分(特にカリウム)に乏しい。

片栗粉でつくる柱状節理

玄武岩マグマの地形をキッチンで。

Katsuaki Watanabe

地学博士のサイエンス教室 グラニット

2021-04-15

大江山の神話(=ヤマト初期王権時代の闇)

崇神天皇の弟にあたる日子坐王の丹波派遣伝承とは・・・

(古墳時代)

日子坐王は天皇の命によって丹波に遣わされ、玖賀耳之御笠を討ったといいます。

青葉山(福井県高浜町)にすむ豪族(玖賀耳之御笠)が、ヤマト王権に恭順しなかったため、日子坐王の兵に追われて大江山に逃げ込みました。

丹後風土記残欠

岐阜県岐阜市岩田西

日本の鬼の交流博物館

「日本の鬼の交流博物館」では、大江山の鬼伝説の紹介をはじめ、全国各地の鬼にまつわる伝統芸能、世界の鬼面などが展示され「鬼とは何者なのか」について考えることができます。

〒620-0321

京都府福知山市大江町佛性寺909

TEL.0773-56-1996

FAX.0773-56-1996

京都府福知山市大江町

Kyoto by the sea

アメノヒボコ伝説

天之日矛の上陸

3世紀末(?)、

朝鮮半島の辰韓諸国の王子の天之日矛が渡来しました。

アメノヒボコと伊和神

~~~~~【倭国上陸】~~~~~~

アメノヒボコは、遠い遠い昔、新羅という国からわたって来ました。

日本に着いたアメノヒボコは、難波(=現在の大阪)に入ろうとしましたが、そこにいた神々が、どうしても許してくれません。そこでアメノヒボコは、住むところをさがして播磨国にやって来たのです。

播磨国へやって来たアメノヒボコは、住む場所をさがしましたが、そのころ播磨国にいた伊和大神という神様は、とつぜん異国の人がやって来たものですから、「ここはわたしの国ですから、よそへいってください」と断りました。

ところがアメノヒボコは、剣で海の水をかき回して大きなうずをつくり、そこへ船をならべて一夜を過ごし、立ち去る気配がありません。

その勢いに、伊和大神はおどろきました。

「これはぐずぐずしていたら、国を取られてしまう。はやく土地をおさえてしまおう。」

大神は、大急ぎで川をさかのぼって行きました。そのとちゅう、ある丘の上で食事をしたのですが、あわてていたので、ごはん粒をたくさんこぼしてしまいました。そこで、その丘を粒丘と呼ぶようになったのが、現在の揖保という地名のはじまりです。

一方のアメノヒボコも、大神と同じように川をさかのぼって行きました。

~~~~~~~【国争い】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

二人は、現在の宍粟市あたりで山や谷を取り合ったので、このあたりの谷は、ずいぶん曲がってしまったそうです。さらに二人は福崎町のあたりでも、軍勢を出して戦ったといいます。

二人の争いは、なかなか勝負がつきませんでした。

「このままではまわりの者が困るだけだ。」

そこで二人は、こんなふうに話し合いました。

「高い山の上から三本ずつ黒葛を投げて、落ちた場所をそれぞれがおさめる国にしようじゃないか。」

二人はさっそく、但馬国と播磨国の境にある藤無山という山のてっぺんにのぼりました。そこでおたがいに、三本ずつ黒葛を取りました。それを足に乗せて飛ばすのです。

二人は、黒葛を足の上に乗せると、えいっとばかりに足をふりました。

「さて、黒葛はどこまで飛んだか。」と確かめてみると、

「おう、私のは三本とも出石に落ちている。」とアメノヒボコがさけびました。

「わしの黒葛は、ひとつは城崎、ひとつは八鹿に落ちているが、あとのひとつは・・・。」

伊和大神がさがしていると、「やあ、あんな所に落ちている。」とアメノヒボコが指さしました。

黒葛は反対側、播磨国の宍粟郡に落ちていたのです。

~~~~~~~【和解】~~~~~~~~~~~~~~~

アメノヒボコの黒葛がたくさん但馬に落ちていたので、アメノヒボコは但馬国を、伊和大神は播磨国をおさめることにして、二人は別れてゆきました。

天下泰平に尽力した崇神天皇

倭国泰平

(教科書の記載内容とは異なる見解)

崇神天皇は倭国泰平の偉業を成し遂げました。

田中英道先生

さらば、崇神天皇

御間城入彦五十瓊殖

(教科書の記載内容とは異なる見解)

崇神天皇の和風諡号は、「みまき・いり・びこ・いにえ」と読まれましたが、これは古代「伽耶語」では「任那に天下った偉大な王」となります。

崇神天皇はインド南方系のミトコンドリアDNAをもつ女性と結ばれて、半島へ旅立ったのかもしれません。

(ありがとう、崇神天皇。そして、さようなら。)