敦のルーツをさぐる 中島家の書の世界・前編

オープニング

中島敦の生家・中島家は敦いわく「父祖伝来の儒家」(狼疾記)。

祖父・中島撫山をはじめ伯父・父・叔父みな漢学を修め、それぞれが教育、文化に功績を残しました。

彼らは学問はもちろん書や絵画にも優れ、様々な著作や書画等が今に伝わっています。

そしてそれらには中島家の家学=漢学の伝統があらわれています。

そんな中島家の人々が残した書を見ながら、「家学の伝統」を考えてみました。

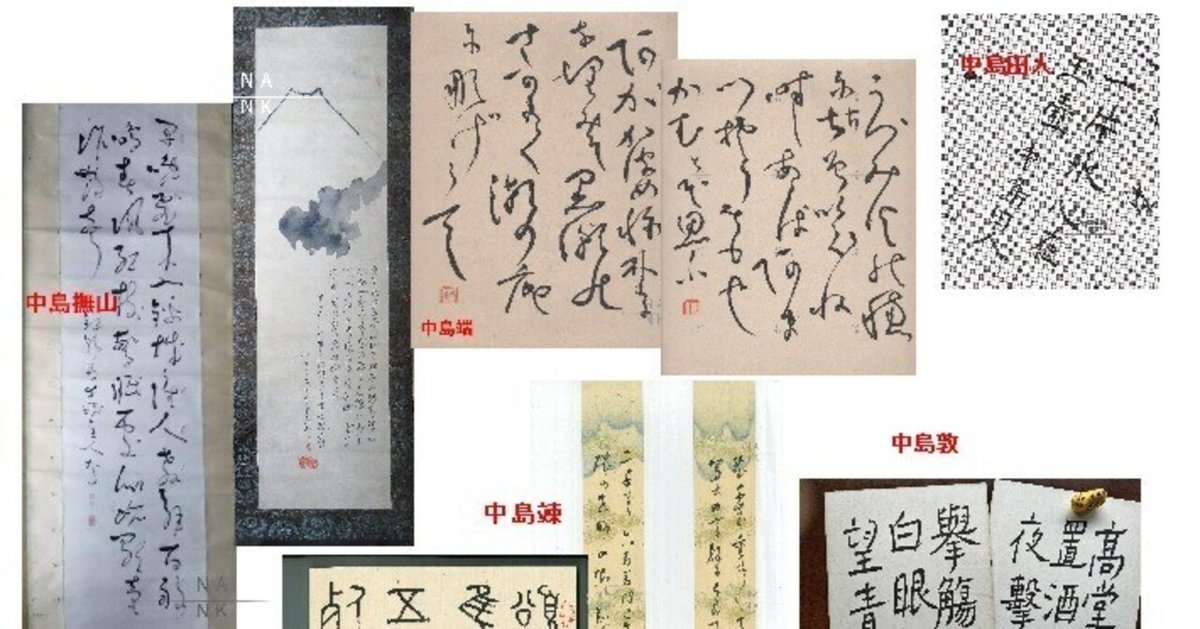

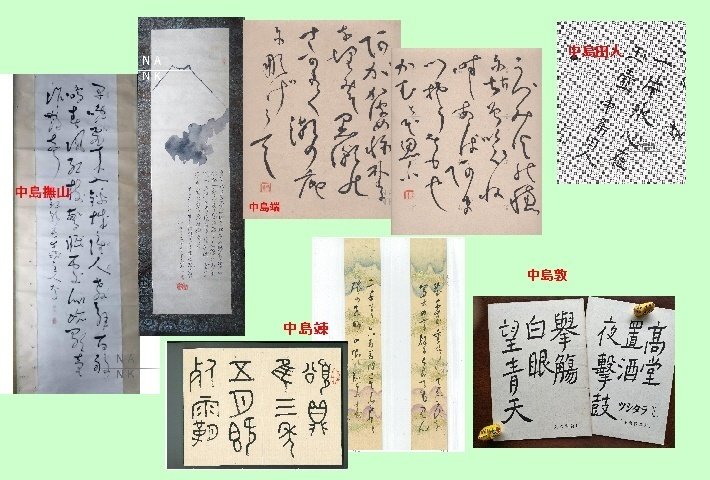

前編ではまず、中島敦の祖父・中島撫山、伯父・斗南(端蔵)と玉振(竦之助)の書を見ていきます。

今回は中島家の資料整理、調査をなさっている中島敏枝さんに、トーク風に解説していただきました。

なお、これらは私見であり専門的な分析ではないことをご了承の上で、ご覧ください。

また、紹介できる書は限りがあり、解説どおりの特性があらわれた書をすべて掲載できてはいませんが、それぞれのテイスト、個性を感じていただければと思います。

※文中の解説は書籍「評伝・中島敦 家学からの視点」

村山吉廣著・中央公論新社(2002年出版)を参考にしました。

今さらながらの

本文の用語MEMO

※楷書 点や線(画)を正確に書く書体。

※草書 曲線が多く,流れるように書く自由な書体。

※隷書 楷書と同じように読みやすい文字だが、装飾性がある

≪トークした人≫

中島敏枝さん

中島家の資料整理、保存に長い間尽力されている。文中、🐯マークのついた太字部分は敏枝さんの発言。

中島敦の会会員カエル

Web担当。書道に関してはまったくの素人。発言は🐸マーク。

では、中島家の3世代の手蹟をそれぞれ見ていきましょう!

トーク1「難易度高い系」唐様の撫山

中島撫山(1829~1910)

中島敦の祖父。漢学者として名高く、久喜市に家塾「幸魂教舎」を開き地域文化発展に貢献した。

師は亀田綾瀬(鵬斎の子)・鶯谷父子。

●撫山筆1 掛け軸「録鵬詩」(草書)

<参考>亀田鵬斎(草書)

(右)亀田鵬斎の草書(中島家所蔵)

この二つの草書を見るかぎりでは撫山は鵬斎によく似ていますね。わかりにくく読めない文字が多いです。

しかし、実は鵬斎は立派な楷書を書く書家でした。撫山もだんだんわかりにくい草書は書かなくなります。

中島撫山の草書はわかりにくいですね。撫山の師・亀田綾瀬、鶯谷も同様で、一字も読めないものがある。

亀田鵬斎・綾瀬・鶯谷は「亀田三先生」と称された優れた儒学者で、中島撫山は亀田家の弟子の中でも「門下第一の人、その学風の体現者として自他ともに許す存在となった」と言われますから、書風も継承したというわけですね。

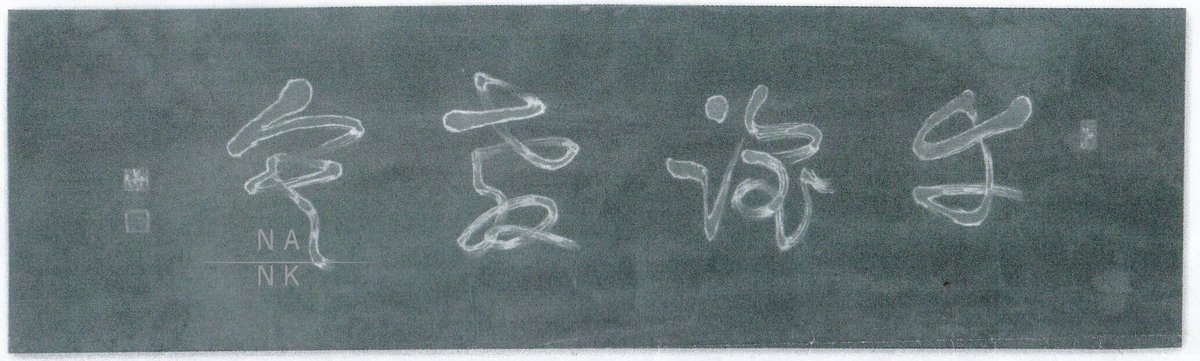

中島撫山が久喜市に開いた「幸魂教舎」の扁額(横に長い額、看板)は亀田鶯谷が書いたものですが、これを見ればその難読度の高さがわかるというか…

まったく読めません…上の撫山先生の書と似ておられる…

この扁額は中島敦(田人)家に伝わりました。何だかわからないまま玄関に飾っておきましたところ、読める方がたまたまいらして「亀田鶯谷」の署名入りで「幸魂教舎」と書いてあると教えてくださいました。読んだ方は古文書の専門家でした。

ここで、こぼれ話を…。この扁額は、はじめ、うちの床置きのクーラーの台にしていたのですよ。すみません! 雑巾で拭いたら文字が現れて、貴重な品であることがわかりました…。

中島田人は、昭和5年(1930年)から中島本家の戸主でしたので、田人家に伝わりました。この他に「洞観亭」という扁額もあります。

しかし、文字があることも知らず、また字も読めない者には読めないわけでして…

亀田鵬斎は『日本書画人名辞典』(明治43年11月20日初版)という本の中の「唐様書家系図」にその名が載っています。趙陶斎という中国から帰化した人と並んで、唐様書家とされていますね。

『図説・日本書道史』(墨スペシャル第12号・1992年7月5日発行 芸術新聞社)の中では「細身の線が利いた気骨あふれる楷書」とあります。本来は、読みにくいどころか、立派な楷書を書くのですね。

撫山も唐様の系譜になりますが、まねだけで終わってませんね。

撫山は、あるときからわかりやすくなります。

鵬斎も撫山も、草書は、どこかに招かれたときの「席書き」として書いたものかもしれませんね。

鵬斎の楷書は東京国立博物館にもあります。

江戸時代に「唐様」とされたのは、隷書、楷書を書く学者などが主だったようですね。撫山は鵬斎よりもむしろ淡々とした隷書を書いています。

では、ここで晩年の撫山の書を見てみましょうか。

●撫山筆2 掛け軸 書画「録鵬夫子富士頂上詩」(楷書)

撫山は、晩年に向かうにつれて、だんだんわかりやすい文字になっています。

これは中島撫山71歳になる年(1900年)、庚子元旦の書画。亀田鵬斎の七言律「登富嶽」を書いています。

草書はまったくわかりませんでしたが、楷書はさすがに漢字がわかりますね!

では、次に撫山の次男、「斗南先生」の字を見てみましょう。

トーク2「奔放系」斗南

中島端蔵(斗南)(1859~1930)

撫山の二男。敦の伯父。通称「ヤカマ」。

久喜市で「明倫館」を興し教育に携わったのち、外交・社会問題を論じるようになり、中国関係の著作を残す。大陸へも単独でたびたび渡り、羅振玉などと筆談をしている。

彼については敦の小説『斗南先生』で知ることができる。

●端(斗南)筆 色紙2枚(草書・複製)

「斗南先生」ラストにある遺筆。

(右)うづみ火の穂 にこそいでね 時しあらばあま つそらをもや かむとぞ思ふ

敦は斗南先生からのハガキを「乱暴に美しく書きなぐった葉書」と表現している。

斗南の文字は、上手いかどうか?…奔放な性格ゆえか? きちんとお手本を習わなかったような印象です。また、私には衒(てら)いが感じられます。

これは斗南が遺言として書いた和歌です(左)。和歌は平安の昔からやわらかな和様で書くものですが、右肩上がりのこの書は斗南の個性のあらわれですね。

私どもは、昭和35年(1960年)、あわただしく中島本家を退去しました。父・敦のもの、祖父・田人のものの一部を持って出るのがせいいっぱいでした。

その後、中島本家は破却されました。斗南の楷書が破棄されずに存在し、見ることができましたら、斗南の書に関する見方が変わるかもしれませんね。

敦が『斗南先生』でヤカマの伯父(斗南)の字を「乱暴に美しく書きなぐった」と書いていましたが、写真の書は、まさしくそんな感じですね。

では次に、撫山の三男、「おヒゲの伯父様」の書を…

トーク3「教養高い系」玉振

中島竦之助(玉振)(1861~1940)

撫山の三男。敦の伯父。通称「おヒゲ」。長いヒゲが特徴。

漢学はもちろん、国文、国史、蒙古語、蒙古史、中国古代文字を研究し、中でも甲骨文字を解説した著書『書契淵源』は評価が高い。物静かな人柄でひたむきな研学と著作の生涯を送った。

敦の小説『斗南先生』にも「お髭の伯父」として登場する。

●竦(玉振)筆 短冊(草書)、臨頌鼎、「書契淵源」巻首(楷書)

おヒゲは楷書(崩さない書)が立派です。なにしろ森鴎外の作品中でほめられている人です。

森鴎外の小説『羽鳥千尋』ですね。主人公の千尋が少年期に漢学を学んだ「玉振学舎」…明治27年(1894)から明治34年(1901)、玉振(玉振=おヒゲの伯父さん)が群馬県で教えていた頃の記述が登場しますね。

竦先生の死後、雑誌に掲載された紹介文に「博覧強記、頭脳極めて緻密」の人、と言われていたくらいの方ですから、書にも教養があらわれているのでしょうか?

北京の警務学堂(警察学校)で教えたということで、中国語も話せたのですね。中国に約10年住んでいたわけですので。おヒゲの「甲骨文のコレクション」も120点ほどありましたが、お弟子さんのどなたかに託したということです。その方は甲骨を入れたタンスのようなものを背負って、第二次大戦の空襲の中を逃げたということです。大事にしてくださっていたと思います。甲骨文を見ると、文字は、祭祀・卜占(ぼくせん)からはじまったということがわかりますね。

※後編へ続きます。

敦の祖父、伯父たちの書の世界から、後編はいよいよ、父・田人と敦の書の世界へ!