境界を越えるバス/関八州編1/湯河原千歳川

関八州編その1 相模・伊豆国境1

2022/08/04公開/2022/08/20大幅追加改訂

現地調査:2021年9月/2022年8月

本文中のデータ類は特記無き限り2022年8月現在のものです。

掲載された画像は、特記無き限り、筆者自ら撮影したものです。

境界を越えるバス、今回は展開しようと思っていて残っていた新シリーズ「関八州」≒関東地方編となります。その第1回は、相模と伊豆の旧国境である、湯河原の千歳川が舞台になります。実は、以前にブログに載せていたもののリメイクなのですが、ブログがサービス終了に伴い、移行作業を忘れていたため、データが電子の海に散ってしまって、、、その再構築版です。新画像も大幅追加。

関東地方の西南端は?

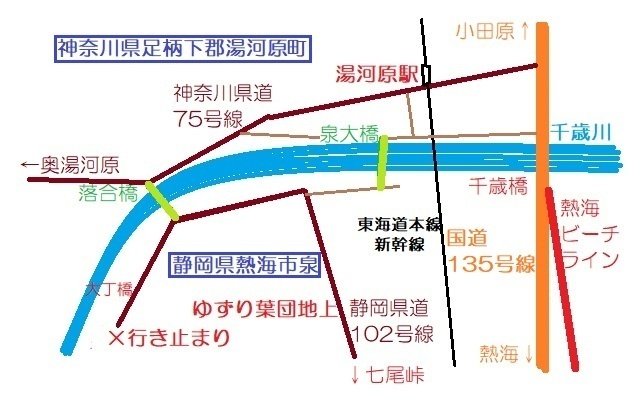

千歳川と千歳橋の位置は、筆者が記入。

関東平野はどこまでか?、という問いに対しては、物理的・地理的に平野が尽きる所までとして説明がつけられるので、比較的容易である。これに対して、関東地方はどこまでか?、という問いに対しては、明確に答えるのはやや困難である。

現代の行政区分でいうと、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県が関東地方とされることが多い。ただし、絶対的な区分ではなく、例えば山梨県にある山梨学院大学が、関東地区の駅伝大会である箱根駅伝の常連であることは、山梨県内の大学は関東学生陸上競技連盟の管轄になっているためである。大学の陸上競技においてはこのようになっているが、他の競技については勿論、学生スポーツ以外の分野でも境界が異なる場合もある。

律令制による国の区分がなされていた時代には、関東地方は「関八州」と呼ばれ、相模・武蔵・上野・下野・常陸・安房・上総・下総の8国を指した。西端については、東海道の箱根峠≒箱根関/中山道の碓氷峠≒碓氷関、となる。箱根峠は相模湾にそそぐ早川水系と駿河湾にそそぐ狩野川水系の、碓氷峠は太平洋にそそぐ利根川水系と日本海にそそぐ信濃川水系の分水嶺である。

関東から西に延びるもう1つの街道である甲州街道については小仏峠に関所があったが、この場所は武蔵・相模の国境でどちらも関八州の内である。水系でいうと、多摩川水系と相模川水系の分水嶺である。相模と甲斐の国境となる関八州の境界は、その先、相模川の支流である境川(現代の町田・相模原市境を流れているのとは別の川)沿いで、現代の上野原市の東端にあたる。この地には、戦国時代に武田氏が自国防衛のため諏訪の関を設けていた。ちなみに甲斐国の中心である甲府に向かうためには、もう1つ地理的な難所=笹子峠を越えて富士川水系に至らねばならない。

甲州街道の裏街道である青梅街道には関所がなかった上、甲州街道より二里ほど近道であったが、ほぼ登山道である大菩薩峠という超難所が控えていた。悪天候の折には遭難者も多数でたという。この大菩薩峠が多摩川水系と富士川水系の分水嶺であるが、青梅街道沿いでの関八州の境界は、大菩薩峠より遥か手前、現代の奥多摩湖が尽きる辺りである。ここは峠でもなんでもなく、境界となる大きい河川もない。

では、これ以外の細かい街道についてはどうだったのか。例えば東海道の箱根関周辺には矢倉沢往還などの脇街道がいくつも通っているが、そのすべてに関所が設けられていた。その数、合計6箇所。そのうち、一番海岸寄りを行く熱海街道には根府川に関所が設けられ、箱根よりも取り締まりが厳しかったといわれる。この辺りから山が海に迫る険しい地形となっているが、根府川はもちろん、その先の真鶴・湯河原までは相模国である。湯河原温泉の西部を流れる千歳川を越えて、ようやく関八州を外れて伊豆国となる。その先も海沿いながらも険しい道を経て熱海に至る。しかし、その先、伊豆半島東岸方面には明治期に至るまでまともな街道がなかったという。伊豆半島南部方面へは、海路によるか、東海道で箱根を越えて三島に至り、三島大社を起点とし狩野川流域沿いに天城越えへと続く下田街道を通るのが一般的であった。熱海からこのルートへ至ろうとした場合は、伊豆半島中央山稜である熱海峠を越えねばならず、かなりの難路である。

関東「平野」そのものは、小田原の西の早川、もしくは北側の松田・山北の辺りで尽きているので判り易いが、その先のどこで関八州の西端である相模国と伊豆・駿河国の境目とするかという件については、紆余曲折、色々とあったらしい。ちなみに江戸期にこの辺りを治めていたのは小田原藩であるが、その領地は相模・駿河・伊豆の三国に跨っていたため、話がややこしくなる。

本稿では、特にその境界の付近にてバス路線が途絶えていたり入り組んでいたりしてる地点に着目、現地調査を中心に実態を解明していく。初回は、上述した相模・伊豆の国境である湯河原町・熱海市付近を中心にレポートする。

千歳橋(国道135号線)

(転載する場合は御連絡をいただきたく…)

勿論、この歩道部分だけでなく、車道や反対側の歩道も、千歳橋。

旧国境にしては、さほど大きな川ではない。

相模・伊豆国境=神奈川・静岡県境=湯河原町と熱海市の境界は、湯河原温泉街の中を流れる千歳川である。厳密には千歳川の右岸=西側は熱海湯河原温泉と呼ばれ区別されているが、花火大会も合同で開催されているように、実質的には千歳川両岸で一体化している。

千歳川を渡る一番大きな橋で、一番海側に架かっているのが、国道135号線が通る千歳橋である。国道135号線は、小田原から根府川・真鶴・湯河原を経由、静岡県に入って熱海から伊豆半島東岸を南下、最終的に伊豆半島南部の下田に至る。ちなみに正式には下田側が起点で、終点が小田原市内となる。国道135号線を小田原側からやってくると、湯河原温泉郷への交差点を過ぎたすぐ先が千歳橋で、橋を渡るとすぐに国道135号線からバイパスである有料道路の熱海ビーチラインが海側へ分岐していく。山側には国道と斜めに並走するように尾根が始まっている。

国道135号線は右車線を直進する。

左折方向は町道を経由して神奈川県道75号線(通称:椿ライン)につながる。

ここを通る路線バスが、東海バスによる熱海駅~湯河原駅を結ぶ”A51”系統である。”A”の文字は、熱海(Atami)営業所が担当していることを示しており、東海バスの路線は全て主担当となる営業所の頭文字のアルファベットを路線番号記号に用いている。東海バス熱海営業所の路線は、ほぼ熱海駅を起終点にしているので、系統番号記号が”A”から始まる路線は、実質的に熱海駅発着の路線であることを示している。別項で説明したが、アルファベット1~2文字+数字による運行系統表記は、2018年に国土交通省自動車局が定めた『乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドライン』に準拠する方式である。

神奈川県側に完全に入っています。

東海バスが神奈川県内に乗り入れるのはこの"A51"系統と、三島から箱根峠を越えて元箱根に至る"N65"系統(詳細は「箱根峠」の記事参照)のみである。2022年4月現在のダイヤでは、"A51"系統は1日5往復の運転であるが、2021年秋の時点では7往復あった。減便された代わり、熱海駅~伊豆山の熱海市内区間便”A52”系統が増発された模様。神奈川県内でアルファベット+数字による系統番号記号表記がみられるのは、東海バスの"A51"系統/"N65"系統以外では、比較的最近に系統番号記号表示を開始した江ノ電バスの路線のみである。

ちなみに同じく熱海駅に発着する伊豆箱根バスは”熱11”のように東京式の漢字+数字による系統記号表記を標準にしている。例外が箱根地区観光路線の一部となる熱海駅~十国峠~元箱根を結ぶ路線で、”AT”の系統記号が与えられている。その他の系統も、数字の部分は東海バスと伊豆箱根バスで重ならないように調整されているので混乱は少ない。湯河原駅に発着する伊豆箱根バスも、”湯06”のように漢字+数字方式を採用している。湯河原真鶴地区のローカル路線は箱根登山バスも担当しているが、こちらは箱根地区観光路線ではないものに対しては、系統番号記号の表示を行っていない。

伊豆箱根バスは「漢字」+「数字」。

東海バスは「アルファベット」+「数字」。

「数字」の部分はダブらないようになっています。

泉大橋(湯河原町道?熱海市道?)

その湯河原真鶴地区ローカル路線で系統番号記号の表示を行っていない箱根登山バスの路線にも、相模・伊豆国境=神奈川・静岡県境を越える路線がある。湯河原駅~ゆずり葉団地上を結ぶ路線である。ゆずり葉団地は静岡県道102号伊豆山十国峠線沿いの熱海市泉地区に開発された団地であるが、熱海市にあるにもかかわらず千歳川の流域になる。熱海市中心部に向かうには県道102号を伝って行けばよいのだが、峠越えになり、バス路線は通じていない。山道ではあるが舗装はされており、道幅も多少気を使うが十分一般車両のすれ違いができるレベルの道ではある。

左へ分岐して入る「ゆずり葉団地上」バス折り返し場全景。

このバスが県境である千歳川を跨ぐのが、泉大橋である。国道や県道で無いことは確かであるが、熱海市道なのか湯河原町道なのかは未調査である。どちら方向のバスも橋を渡った先に停留所があるため、ゆずり葉団地上行のバス停は静岡県熱海市側に、湯河原駅行のバス停は神奈川県下足柄郡湯河原町側に存在する。使用されているバスはコミュニティバスによくみられる小型サイズで、2022年4月の段階で平日6往復/土休日5往復の運転である。2021年秋の時点では平日11往復/土休日10往復であった。

車体はまだ静岡県熱海市内。

バスの車体は完全に神奈川県足柄下郡湯河原町内。

バスは両方向とも、橋を渡った先のバス停に停車します。

上記の停留所とは泉大橋を挟んで点対称の位置になります。

赤い車が渡っているのが泉大橋。

バス路線の終点、ゆずり葉団地上からは、上述したように静岡県道102号伊豆山十国峠線を約2km/約30分ほど歩くと七尾峠に至り、ここまでは熱海駅から東海バスによる七尾原循環線が通っている。いきなり歩けと言われたらしんどい距離だが、最初からその気になっていれば十分歩ける距離である。熱海駅から来る七尾原循環線の系統番号記号は”A41”系統(左回り)もしくは”A42”系統(右回り)で、午前と午後で循環方向が変わる。が、七尾峠付近にある「沖電気健保前」の停留所は、七尾原地区のループの頂点付近にあるため、どちらに乗っても所要時間に大差はない。運転本数は両方向合わせて日中は1時間に1本/朝夕は30分に1本と、そこそこ利便性はある。バスのサイズも、よく見かける普通のサイズである。かなり急坂が続く道路を走るが、熱海地区の路線バス全般に言えることでなので、全車が出力強化車なのかもしれない。

手前から右奥へ行く道が静岡県道102号線で、奥が湯河原方面。

交差点付近のサミットが七尾峠と思われます。

箱根登山バスも東海バスも小田急グループであるので、両系統の直通運転をやってやれないことはないと思われる。実際、先述した”A51”系統は、かつては両社の共管路線であった。しかし、それに見合うだけの需要があるかどうかは、現地調査をしてみた感じからして、甚だ疑問である。

なお、湯河原町中心部と熱海市中心部方面を結ぶ、普通の自動車が普通に通行できる道は、国道135号線と静岡県道102号線だけである。ただし、冒頭の概略地図で書いたように、静岡県道102号線は千歳川沿いに走る区間はあるものの川自体を跨いでいないため、湯河原町道もしくは熱海市道となっている橋を渡って、湯河原町側にて千歳川に並走する神奈川県道75号線へアクセスする必要がある。

落合橋(湯河原町道?熱海市道?)

2021年秋に現地調査をした時には見落としていたが、過去、湯河原地区にて神奈川・静岡県境である千歳川を越えるバス路線は、もう1つ存在した。湯河原駅を起点とし、途中まではこの地区の主力である奥湯河原温泉方面への路線と同様に神奈川県道75号湯河原箱根仙石原線を走り、千歳川が県境もろとも西寄りに方向へ変える辺りに架かる落合橋で千歳川右岸=西岸へ移動、以下、静岡県道102号線へ移って大丁橋で終点となる路線である。

その後の調査で、路線は2021年4月に廃止されたことが判明した。末期は夕方のみ1往復の運転であった模様。その1年ほど前は、午前中と午後合わせて2往復の運転であったらしい。当時は"湯03"の系統番号記号も与えられていたようである。

左へ分かれていく方が千歳川本流=旧国境=現県境です。

旧国境=現県境であるから本流に指定された、ように思えるのですが…

ちなみに静岡県道102号線は、七尾峠からゆずり葉団地の中を泉地区へ降りてきた後は、千歳川右岸=西岸を川の流れに対して遡るように北上、上述した落合橋付近で県境や千歳川もろともに西寄りに進行方向を変えた後、大丁橋を過ぎて暫く行った先で行き止まってしまう。厳密にはその先は未開通区間で、十国峠へ抜ける計画線がある。十国峠側にわずかに開通区間があるのだが、その中間は工事が行われている気配はない。

県道未開通区間には登山道は整備されており、国土地理院の地図ではこの登山道に県道を示す黄色が塗られている。8月の現地調査で、県道が終点となる地点まで行こうと試みたが、あまりの急坂と蒸し暑さで断念した。

ガードレールがついてる区間が大丁橋、らしいです。

画像手前左側の広場か奥右側の広場かは良く判りませんでした。

静岡県道102号線はこのように1.5車線~2車線幅で道は続きます。

「ワクチン接種巡回バス集合場所」がかつての路線バス停の名残なのかもしれない。

当然、道中のいわゆる「青看」=道路の行先案内標識の類には、十国峠に抜けられるような案内は無いのだが、一箇所だけ、県道102号線の行く先に「十国峠」と書かれたものをみかけた。ちなみに2022年の時点ではこの看板の地点から十国峠に行くためには、看板に書かれているのとは逆方向に進む必要がある。

2021年秋撮影。後に修正されたかもしれない。

バス路線網の実態:東京地区との繋がり

ベースの白地図は、例によって freemap.jp より。

本記事ででてきた路線以外は省略しています。

経路はおおよそですので、ご留意を。

東京都内方面からバス路線を乗り継いできた場合、小田原市内までは比較的順調に来ることができる。その先も箱根地区には観光用の路線バス網が広がっており、箱根峠を越えて三島・沼津・富士まで至るのは、さほど難しくはない。

ただし、小田原から海岸線=JR東海道線沿いに熱海方面を目指そうとすると事情が大きく変わる。小田原から国道135号線からその旧道となる神奈川県道740号小田原湯河原線を通り、根府川・真鶴方面へ至る路線は箱根登山バスが担当しているのだが、土休日は運休なのである。しかも根府川の先、小田原市から真鶴町へ入った少し先にある石名坂が終点である。この先に進む場合は、真鶴町のコミュニティバスに乗り継ぐ必要があるが、当然、乗り継ぎの便は考慮されているとは言い難い。もっとも真鶴町のコミュニティバスは土休日も運転されており、真鶴・湯河原地区には両町にまたがるバス路線網がある。その先熱海には先述した東海バス”A51”系統が走っているため路線は繋がるのだが、小田原と真鶴(町の入口)の間が土休日は路線が途絶えてしまう。

湯河原駅から真鶴駅を経由し、海岸沿いの旧真鶴道路=国道135号線現道を通って小田原駅に行くバス路線が、一応、存在した。存在したのだが、2022年4月初旬に廃止された模様。真鶴道路旧ルートを行く路線バスは完全に無くなった。2020年7月のダイヤ改訂の時点で、平日の朝に片道1本小田原行のみの運転であり、利便性皆無であった。

一方、別ルート=箱根経由で熱海に至る路線は、前項で説明した通り、系統記号に”AT”を与えられた、元箱根から十国峠を通って熱海駅へ至る観光路線がある。詳細は「箱根峠」の記事で紹介するが、2022年8月の段階で平日土休日問わず1日6往復運転されている。この路線を介して熱海・湯河原・真鶴地区のバス路線網は、箱根から首都圏の路線網と終日つながることになる。

なお、湯河原から往路は神奈川県道75号線/復路は湯河原パークウェイ経由で元箱根に至る路線も、伊豆箱根バスにより1日1往復だけ設定されていたが、湯河原パークウェイがかけ崩れで長期不通となっており、バス路線も再開のめどはたっていない。その昔には、往復とも県道75号線椿ライン経由の路線も箱根登山バスの担当で存在したはずであるが、いつのまにか消失している(平成年間に乗車した記憶はある)。

奥湯河原のバス折り返し場にて。

伊豆箱根バス担当便には"湯04"系統の系統番号記号が表示されています。

こちらには系統番号記号の表示はないです。

湯河原パークウェイ通行止めのため、時刻が完全に削除されています。

熱海から西へのバス路線は、2018(H30)年に新設された”熱15”系統が、熱海駅を起点とし、箱根峠を熱函道路で抜けて伊豆箱根鉄道線の大場駅まで結んでいる。運行形態が、朝間に熱海駅行きが2本/夕刻に大場駅行が2本と非常に偏ったダイヤになっているが、通年全日運転であるので通勤通学対応ではなさそうである。大場駅は三島市街地の南部にあり、伊豆箱根バスのみならず、親会社でもある伊豆箱根鉄道の本社が所在する。

ちなみに、かつては伊豆箱根バスにも湯河原・熱海営業所があったが、大場駅併設の三島営業所へ統合された模様。"熱15"系統は、車両や従業員の送り込み/送り出しを兼ねているのかもしれないが、それにしては本数が少なすぎる。

熱海から南へ向かうバス路線は、熱海市に合併された多賀・網代までは繋がっているが、ものの見事に熱海市の南の外れ=伊東市との市境の手前(停留所名は「弘法滝藤哲」)で完全に途切れている。その数km先、伊東市宇佐美地区の「宇佐美港」から路線が復活する。一方、伊東市付近の路線網は、修善寺から冷川峠を越えてきた路線(1日6往復)と繋がっている。

ドライブイン風コンビニの駐車場で折り返します。

この辺りはバス路線が数kmに亘って、完全に途切れています。

(伊東市側の端点まで歩く気力はありませんでした。)

ここまで来るのは1日4往復。

何故か整理券番号が10番から始まっています。

伊東方面から直通運転していた時代の名残?

その南側、伊豆半島方面のバス路線については、語りはじめるときりがなくなるのでまたの機会に譲るが、修善寺から河津に抜ける下田街道の天城峠には、1日10往復のバス便があることだけは書き添えておく。ただし、伊東市と河津町(厳密にはその北隣の東伊豆町)の間ではバス路線が完全に途絶える場所があり、河津町と下田市の間もバス路線はあるものの本数が極めて僅少になる区間が続く。

もっとも、この区間は伊豆急行線が並走するので、市町境を越える移動にはこちらを利用すれば、支障は少ない。駅から離れた所に住んでいる人たちは難行苦行を強いられているであろうが…

豆相国境の歴史:伊豆山神社

色々と調べた結果、この地域の相模・伊豆国境=現代の神奈川・静岡県境は、この地に鎮座する伊豆山神社が大きくかかわっていることが判った。つまり、現代の熱海市泉地区は、伊豆山神社の所領(≒裏山?)であった部分がある。

伊豆山神社の起源は、紀元前5~4世紀まで遡ることができるが、現在の場所に落ち着いたのは西暦836年、平安時代になってからである。所領を与えられたのは、源頼朝が鎌倉幕府を開いて以降1200年代になってからである。

当時の伊豆山神社には、真偽のほどは定かではないが、源氏の重要人物である源頼朝が暗殺されそうになった際に、彼を匿って助けたという伝説がある。余談であるが、伊豆山神社は源頼朝が北条政子とデートした場所であり、こちらはほぼ真実であると推定されている。

その後は小田原藩の当主であった北条氏の加護を受けるが、1590年、豊臣秀吉による小田原征伐の際に、北条氏に加担したということで社殿を焼き討ちされてしまう。その後の太閤検地の際には、伊豆山神社の所領であった泉地区を相模国にしている。ただし、徳川幕府の時代になり、徳川氏は清和源氏の末裔であると名乗っていたこともあったためか、先祖の恩義がある伊豆山神社の領域を相模国にする、とは強く言えなかったという説がある。この頃になると熱海も湯治場として著名になり、徳川家の御用達にもなったこともあって、江戸幕府の歴代将軍から所領の寄進を受けている。明治期に入って以降は天皇家とのつながりが深く、昭和天皇が皇太子だった頃に境内に松を手植されている。

白龍が水/赤龍が火をつかさどり、両者合わせて温泉が湧いた、とされる。

「強運」というのが個人的にもお気に入り。

そして、明治政府は廃藩置県の当初、相模国の西部の足柄上郡・足柄下郡を、伊豆国とまとめて足柄県とした。ただ、後者はやや強引だったようで、数年経たずして、足柄県は分割の上で神奈川県と静岡県に編入された。

行政区分としては、1878(明治11)年に神奈川県足柄下郡宮上村のうち伊豆山神社領であった字泉と稲村が、静岡県賀茂郡泉村として分立した際に決着がつく。1889(明治22)年の町村制の施行時に、伊豆山村・初島と共に熱海村と合併。1891(明治24年)に熱海町になり、1896(明治29)年に所属郡が田方郡に変更された後、1937(昭和12)年に南隣の多賀村と合併して熱海市が発足。1957(昭和32)年に更に南隣の網代村を合併して現在に至る。

一方の宮上村は1889(明治22)年に近隣の門川村、城堀村、宮下村と合併して土肥村となり、1926(大正15)年に町制施行して湯河原町となる。1955(昭和30)年に隣接する福浦村・吉浜町と合併し、現在の領域となっている。

なお、地図によっては現在の熱海市泉地区の中に「元宮上分」「元門川分」と示された地区が表示される場合がある。おそらく、元々は宮上村・門川村だった地域が泉村に分立した地域であると推定されるが、この部分は未調査である。

なお、現代になり、熱海市泉地区を湯河原町に編入しようという動きがあったが、熱海市によって却下されている。その熱海市自体も神奈川県に編入してもらおうという動きもあったが、静岡県により却下されている。

まとめ

小田原から先の海岸線の道は、市街地の西端である早川を過ぎると山が海に迫る険しい地形の連続となり、どこを境界としておおかしくない状態である。熱海から伊豆半島南部方面へは、明治期になるまでまともな道が作れなかったと聞く。

特に律令制のもと「国」が定められた時代には人口希薄であった地帯である。正確な地図も存在しない時代であったので、「えいやっ」と国境を定めたものが、伊豆山神社の存在によって紆余曲折はあったものの、現代まで引き継がれていると思われる。