マーケティング組織の立ち上げ5ステップ~ターゲット設定から施策実行まで〜

こんにちは、マイソース代表取締役の谷吉です。

マイソースではマーケティング組織の立ち上げや戦略立案の支援を行っており、noteでは私たちが大切にしているナレッジやマーケティングに携わる方たちに役立つような情報を発信していきます。

マーケティング組織立ち上げ期のよくある課題

手段の目的化

私がマーケティング支援をするなかでよくお伺いするのは「マーケティング組織を立ち上げて、数値目標を設定し施策を実施してみたものの、なかなか成果がでない」というご相談です。そのような企業は手段が目的化している場合が多いです。

昨今のマーケティング施策は、SNS運用や広告出稿、オウンドメディアの立ち上げ、イベント開催など、多岐にわたり情報も溢れています。そのため、「競合他社がSNSを活用しているから」「まずは流入を増やさないといけないから」など、施策の実行から着手する状況に陥りやすいです。

このように外部の情報を理由に施策を始めると、施策の優先度をつけられず、リソースが分散してしまいます。また、リソースが分散すると効果検証の仕組みを整えられず、どの施策に効果があったかわからないままで、時間と費用は費やすもののなかなか成果が出ません。

内製化と外注どちらにすべきか悩む

もう一つよくお伺いするのは「内製化と外注どちらにすべきか」というご相談です。内製化すると社内にノウハウを残しやすいですが、初期は人員確保や育成コストが必要です。内製化して人材を育成する方が長期的にはメリットが大きいですが、マーケティングのスキルは、広告運用、クリエイティブ制作、コンテンツ執筆、イベント企画など幅広く、また広告やSEOのアルゴリズムは頻繁にアップデートするため、キャッチアップし続ける必要があります。

そのため、私たちは代理店・コンサルなどに外注しながら段階的に内製化するのが良いと考えています。とはいえ、マーケティング戦略の全体像がわからないと、どのように内製化と外注を進めていけばいいかを検討するのが難しいと思います。

そこで、本記事では、マーケティング組織を立ち上げている・立ち上げ初期で施策を実行したもののなかなか成果がでない方向けに、戦略の策定から施策を実行するまでの全体像を網羅的にお伝えします。

筆者:谷吉一樹

2015年 (株)LIFULLに入社し、LIFULL HOME'Sのデジタル マーケティングを担当しインハウス化PJを担当。

年間広告費の検証プロジェクトにて5億円のコストを削減。 その後、最年少グループ長として、メールやLINE、広告などの 獲得チャネルを活用した新規事業の戦術策定に携わり、200%成長に貢献。

2020年 (株)博報堂に転職。大手生保でのMAツール・DMPを活用した ナーチャリング戦略を立案・実行し社長賞を受賞。

2022年1月にマーケター育成事業を共同創業。その経験をもとに2024年5月に独立。マイソース社を設立し、ベンチャーから大手企業まで幅広くマーケティング支援を行う。

はじめに:マーケティング戦略を立てるためのロードマップ

まず、これからご説明するマーケティング戦略の立て方の全体像をご紹介します。

立ち上げ期ではStep4からスタートしてしまうことが多々ありますが、最初の設計を丁寧に行うことは遠回りに見えて、最短で成果を上げやすくなります。

Step1. ターゲットを決める:市場の大きさ×課題の深さ

1-1. 課題の深さ×市場の大きさで考える

課題の深さは「顧客がどれほど真剣にその問題を解決したいか」を示します。深い課題を抱えている層は、導入する意欲が高いため、高い費用をかけることもいとわず、早急に課題を解決したいため、契約・成約率が高くなります。

市場の大きさは「どれくらいの潜在顧客がいるのか」を示します。大きな市場は顧客になりうる数は多いものの競合も多いため、認知の獲得にコストがかかりやすいです。

私たちは、立ち上げ期は「課題の深いニッチな市場」をターゲットとすることをおすすめしています。課題の深い顧客層は、課題とサービスの価値がマッチするとスムーズに契約してもらいやすく、成功事例が数個できるとその事例をもとに別のニッチな領域へ水平展開もしやすくなります。

ターゲットの設定についてはこちらの記事↓もご参考にしてみてください。

1-2. 課題が深い層をジョブ理論に基づいて特定する

ジョブ理論では、顧客は単に商品を購入しているのではなく、「解決したい仕事(ジョブ)」のためにそれを“雇用”しているという考え方です。この問いに対する回答を明確にすることで、ターゲットに訴求すべきメッセージやチャネルが見えてきます。

例:BtoB SaaSツール

顧客のジョブ=「案件管理のミス削減」「レポートを瞬時に作成して役員に説明したい」

例:BtoCの健康食品

顧客のジョブ=「体重を落としたい」「手軽に栄養を摂りたい」「時間のない朝に素早く食べたい」

ジョブ理論を明確にするには、使い始めている・もしくは利用頻度が高い・長期的に契約しているロイヤリティの高い顧客へのインタビューを行うのが良いです。「どこで知ったのか」「どうして登録したのか」「どうして契約・購入したのか」を中心に深掘りしていきます。

Step2. 行動プロセスを可視化する

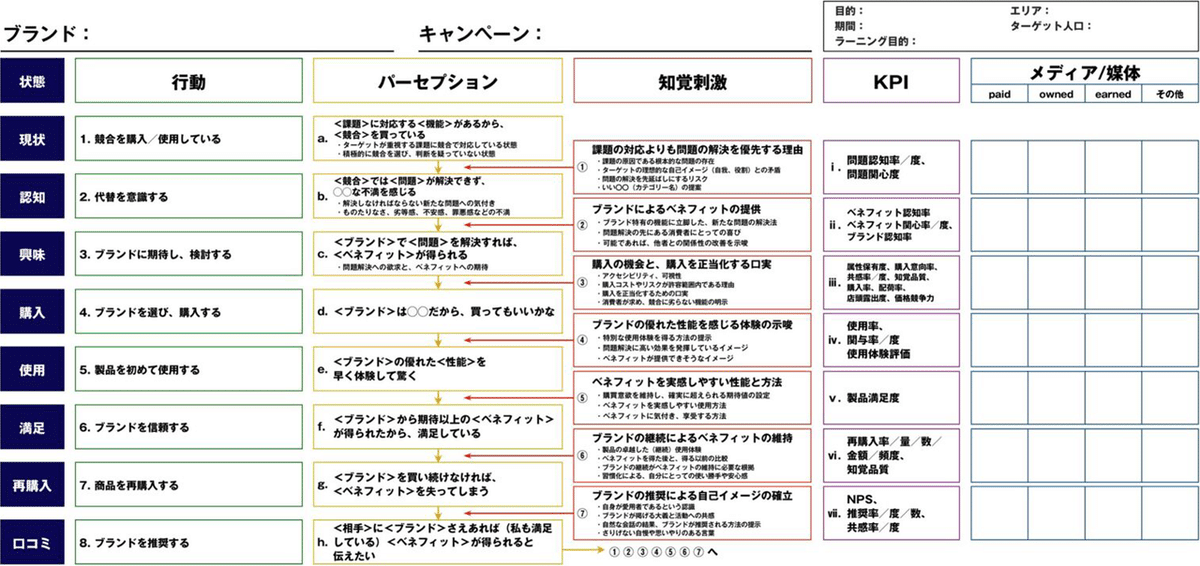

行動プロセスを可視化する方法として、一般的にはカスタマージャーニーマップやパーセプションフローがあります。行動プロセスを可視化し、関係者で共通認識を持てれば、どちらもしくは両方を使っても問題ありません。

カスタマージャーニーマップでは、顧客がサービスを知り、興味を持ち、比較検討を経て購入・導入し、その後継続利用や離脱に至るまでのプロセスを時系列で整理します。

パーセプションフローモデルは「顧客がどのように認知や価値観を変化させていくか」に焦点を当てます。

Step3. ボトルネックを特定し、KPIを設定する

3-1.ボトルネックを特定

ボトルネックとは「ここを改善すれば成果が大きく伸びるポイント」を指します。Step2で作成した各行動プロセスを具体的な数値(例:フォームの通過率、広告のCTR、LPからの問い合わせ率)で取得・ユーザーへのヒアリングなどに基づいた定性情報から現状を把握し、その中で離脱率が最も高いポイントがボトルネックになります。

3-2. ボトルネックとKPIを紐づける

経営や事業戦略との整合性を考えながら、KGI=最終的に達成したいゴール(例:月間売上○○万円、契約社数××件など)と、KPI=KGI達成のために追うべき指標(例:問い合わせ数、商談化率、トライアル導入数など)を設定します。

立ち上げ期は複数のKPIを追いたくなってしまいますが、1~2個程度ボトルネック解消に直結するKPIにフォーカスし、それを改善するための施策にリソースを集中させましょう。ボトルネックからKPIに落とし込む事例としては下記のようなものがあります。

例:問い合わせフォーム送信率が低い

課題仮説:フォームが長すぎる・デザインが複雑・スマホ対応が不十分

KPI:フォーム送信率を1.5%→3.0%に改善

施策例:項目数を減らす、CVボタンをわかりやすくする、スマホデザイン最適化、エラー項目の可視化

例:商談化率が低い

課題仮説:問い合わせ前にサービスへの興味関心を高められていない・インサイドセールスがうまくヒアリングをできていない

KPI:問い合わせからの商談化率を20%→35%に改善

施策例:ホワイトペーパーの内容を改善、インサイドセールスのトークスクリプトの改善

Step4. 施策のアイデア出しと優先度付け

施策は小さく検証するというスタンスで考えすぎず始めることが重要です。

4-1. 施策のアイデア出し

施策のアイデア出しをする方法としては大きく二つあります。ひとつ目は、競合他社の事例をリサーチする方法です。検索をして、セミナー・ウェビナーのテーマや集客方法、ランディングページ(LP)のコピーやデザイン、SNSアカウントの運用状況や広告クリエイティブをチェックします。

ふたつ目は、顧客(意思決定者)の行動プロセスから考える方法です。例えば、どこで情報収集するか(ネット検索、SNS、展示会など)どう比較検討を進めるか(社内決済プロセス、稟議、他社サービスとの比較)なぜ最終的に導入を決めるのか(価格、機能、サポート体制)といった点が挙げられます。

Step2でのカスタマージャーニーマップやパーセプションフローモデルのアウトプットを活用したり、Step1でのターゲット設定でのジョブ理論に基づいたインタビューを行う際にボトルネックとなっている行動プロセスに関して重点的にインタビューをしたりすると、施策のアイデア出しをしやすくなります。

4-2. 優先度付け

ボトルネックの解消に直結する施策の優先度を高く設定します。例えば、無料トライアルの利用後に有料契約へ進む率が低いというボトルネックであれば、SNS投稿や追加の広告出稿など集客に力を入れるよりもトライアルユーザーのフォロー施策を強化する施策が最優先になります。例えば、施策としては下記のようなものが挙げられます。

トライアル期間中のチュートリアルや使い方ガイドを充実させる

担当カスタマーサクセスが定期的に連絡を入れて不明点を解消する

トライアルから本契約へのインセンティブを設ける

Step5. 実行後の検証サイクル

施策を開始したら、必ずデータを取ってダッシュボードなどで継続的にモニタリングし、成果が出た施策は強化、成果が出ていない施策は原因を掘り下げて改善するというプロセスを短いスパン(1~2週間など)で繰り返します。

最後にーマイソースの支援体制のご紹介

これらをすべて進めていくのは時間がかかりそう、大変そうと思うかもしれませんが、ターゲットやボトルネックをしっかり固めておくほど施策の成果が出やすくなります。もし「自社だけで進めるのは難しい」「リソースが少ないからサポートが欲しい」という場合は、マイソースがサポートできます。

お問い合わせはこちら▼

私たちマイソースは、完全な外注でもなく単なるコンサルでもない、“伴走型”の支援を提供しています。一般的な代理店の場合、運用代行を行う代わりに社内にノウハウが溜まりにくいという課題があり、一般的なコンサルの場合、戦略面のレポートは充実するものの実際の施策実装を社内だけでやりきるのは大変です。

私たちは内製化と外注の良いところを組み合わせ、企業の立ち上げ期を支えながら内製化を目指すというスタンスをとっています。具体的には、下記のように支援をしています。

戦術策定から実行支援まで:KPI設定・施策立案から、広告運用やコンテンツ制作などの施策実行もサポート

密に連携し迅速な実行:定例ミーティングやチャットコミュニケーションなどで密に連携し、スピーディーな意思決定や施策実行

内製化の推進:最初に「どこを社内で担い、どこを外部リソースに任せるのか」を明確にし、担当者が自走できる体制の構築

ダッシュボードの構築:数字を可視化し定常的にモニタリングしながら、PDCAを回す仕組みづくり

マイソースにご相談いただき実際にご契約いただけた場合は下記のような流れになります。

初回打ち合わせ(30分程度) & ヒアリングシート送付

現状の課題や数値目標、現在の施策状況などをお伺いします

ご提案

ヒアリング結果をもとに、本記事で紹介したロードマップに近い、貴社専用のご提案書を作成します

どのような支援体制を取るのか(週に何回ミーティングを行うか、広告運用は内製か外注かなど)をすり合わせます

導入開始:ダッシュボード構築、施策の最速実行

ご契約いただけた場合、詳しいヒアリングを重ねつつ、数値計測の環境(ダッシュボード)を整備します

ターゲットやジョブ理論などをさらに深め、行動プロセスも再確認します

最速で施策の洗い出しを行い、「広告運用を増やすのか」「オウンドメディアを刷新するのか」「ウェビナーやセミナーを打つのか」など具体的な施策と役割分担をすり合わせ、開始します

必要に応じて専門のデザイナーやライター、広告運用を担当するメンバーをアサインします

検証 & 改善サイクルの確立

定期的にダッシュボードをもとに成果をチェックし、仮説と結果の差分を洗い出します

施策ごとのCVRやCPAなどを分析し、「期待以上だった施策」「想定より伸び悩んだ施策」を整理し、次のアクションに反映します

内製化フォロー & 組織拡張

担当者が自走できるよう、業務フローの標準化やテンプレート化を進め、ナレッジを社内に蓄積します

社員研修やワークショップを通じて、広告運用の基礎やSEOの基礎などをレクチャーすることも可能です

今後もマーケティングの立ち上げや戦略に関する情報を発信していきますので、ぜひフォローをお願いします!