視覚効果としての「配置」

前の記事「雰囲気を変えたい」ときの+α」で、照明を使った視覚効果について書きました。一曲ずつの印象を変える、パッケージとしての考え方。

でも「そこまでお金かけれないし、裏方スタッフも足りてない」ってなるときは。

基本の配置を変更して、「見た目」を変える、バリエーションを生むこともできます。

(これ、見た目だけでなく、音の位置が変わるので、実は+αとして意外と効果があるんです。それと、立体的に音を配置する感覚があると、大人数の時も音が埋もれにくくなったり、楽ができる。ことも。後述)

配置は、まず、機能。

配置は、

① 合図等の伝達がしやすく、

② パートの音の聴き合わせがしやすい

…のが理想。

(ホールだと、出した音が会場内で反響してまた舞台へ返ってくることがあり、実は耳のいい人は「時差のある音のうちの遅い方は聴かない」「近い方を聴く」ということを、ほぼ無意識にしています。

これ、遅い方へあわせてしまうと遅れがちでバラバラに…まぁ互いに集中していればほとんどないことですが。

なので、聴きやすさも考えておくといいかも)

*

ちなみに、ホールの音響は、よく響く柏手(かしわで)で「パァン」と打ち合わせ、上下左右方向の反響音を聴くことで、会場の特徴や違いを知ることができるそうです。会場の造り等で差がけっこうあるとか。(音響機材等のお仕事の人から聞いた話なので、楽器には関係ないかもw)

差があるからどうこうというのは、そこまで奏者が気にする必要はないとも思うので、まぁ試してみると面白いかもくらいにメモしておきます。

* *

そうそう、配置。

お客さんも見やすくて・奏者同士も聴き合わせやすい、また三絃は楽器の都合もあったりもします。

いろいろ試してもいいのかなと。

端っこと端っこ、特にうちは大合奏だと1箏メインが下手前スミになりやすく、そうなると反対側、上手端のパートが合わせづらそう、という年もありましたので、配置ももう少しやりやすいようにいじってもいいのではないかなって。

毎度、お決まりのようになってる感じある。

(その方が楽だというのは分かる。手間=コストですし。でもマイナスの効果が生まれてしまうのはどうかなと思ったり。人数の増減に合わせて、工夫も必要かも)

(あと、会場が変わると、そのお決まりが通用しないときもあって。

ど真ん中「しか」響かない造りの場所もあります。講演会などが目的のホールでは、音楽的な音響の良さは期待できないことが多いです。

そういうときは、ソロパートを前列中央へとか、とにかくいつもと真逆のような配置を考えないといけなくなってきそう。

そういった会場の環境も考慮する必要があるときもあるので、バリエはいくつか使えるようにしておくといいのかな。)

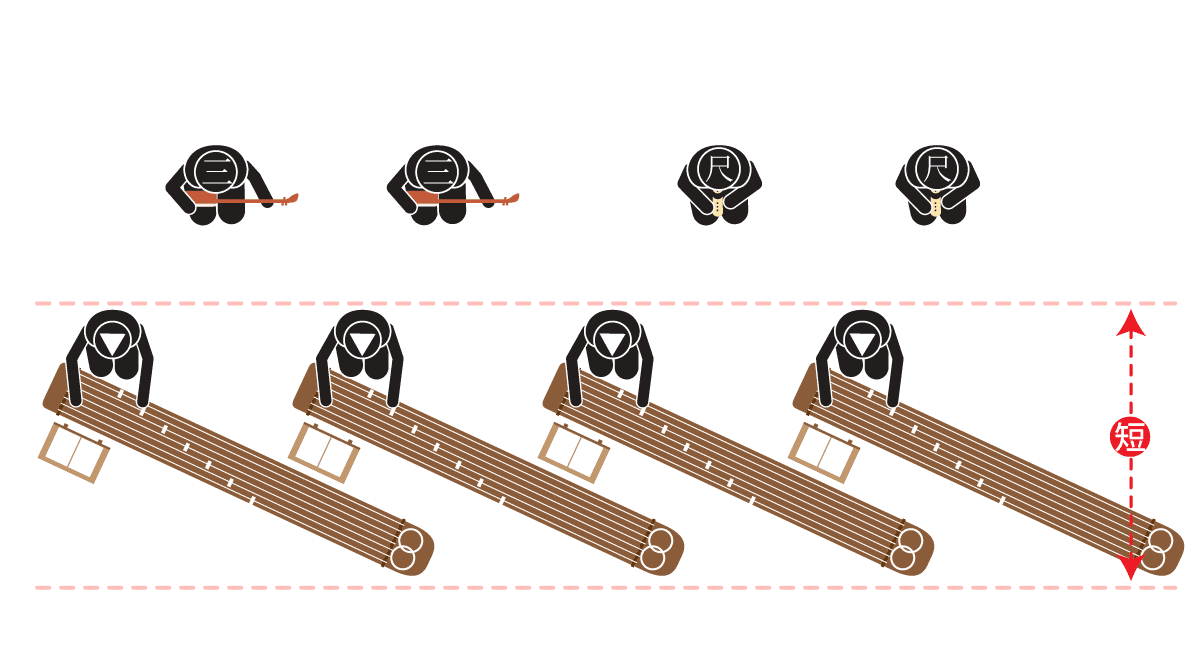

(▼ ちなみに、音楽的なホールでも真ん中が聴き映え見映えがするらしいのですが(ソリストの配置を見ればなるほどか)、私たちの時は、いつも使ってるホールは「十七絃が後ろだと響かない、なるべく前へ置け」、という先輩の教えで、十七絃を最前列中央真っ正面に置いたりしてました。迫力重視の曲が多かったのもありますかね…w

あと、弧の内側のスペースが空いてしまうので、そこの活用もあったのかも。

17絃を初めて見るお客様にはよく見ていただけたような…

当時の写真を図に起こしてみましたが、尺は椅子です。緋毛氈の奥になっています。これは箏の人数が少ない割に尺の人数が多い(賛助出演4名様)なので、見た目のバランスという面もありました)

角度とスペース

団体によってセオリーというかやり方は色々あります。何を持ってよしとするかはそれぞれいろいろ。

・楽器が等間隔

・人が等間隔

という違いがあったり。

角度の基準が、

・舞台正面に対して

・客席中央に対して

という違いがありそうな気もしますし。(直線ライン上 or 曲線ライン上の差の演出とか)

角度は、特に箏、直線配置の時に、

★ 楽器を正面向き(人がナナメ座り)

or

★ 人を正面向き(楽器がナナメ、客席へ向かって龍尾を出し、人は直線揃え=奏者の背後、後列スペースを確保)

・・・というパターンがあるので、これも配置の差を作るのにはアリかも。

ただし、形によっては、合図など伝達は要工夫ということもあるかもです。

特に端っこが合図出す担当だとみえにくいので、合図を中央前列の人が担当する、合図が見えるようにそのタイミングだけ邪魔する位置の人が上半身をかるく引っ込めるなどなど。

(昔は「見えない!小さい人を間に置こうよ場所替えて」って位置替えしてた人たちもいたような…小さい人は抵抗してたけど…結局どうなったんだかは覚えてないw)

(指揮者のように、音は出さないけど合図を出すだけの人がいても構わないので、全体がやりやすいようにかんがえよう)

あとは、見た目の演出の差を作るために、

・隙間を作らず、スペースの余白を最大につくる(たとえば箏曲部のみっちり扇形配置)

・隙間をあけて、舞台スペースをできる限りゆったり使う

という差の作り方もありそう。

✁-------

配置の奥行き

一応、部活では身内の来客が多いので、顔が見えるように、人が重ならない・席がどこからでも見たい奏者が見られるように、配置の時は人を基準にすることが多かったです。

ただ、舞台配置が平面なので、顔が重ならないようにと気をつけると、横広がりになりやすい。

=そうなると、両端のパート同士が遠くなって、合わせにくくなりやすい。

(幅は、感覚的に部室の約1.5倍くらい?2倍まではいかないかな?くらいになります。一年の時はいきなり舞台で先輩が遠くなるから不安になったなw)

横広がりのデメリット:

部室よりも舞台は広いから大丈夫!と思って、全部の楽器を横一列に入れること多いかもだけど、これだと奥行きがないんですよ、見た目も音的にも。音に関しては、左右方向から来るのもいいんだけど、全体的にやや薄く感じられることが多いです。一番響く中央が薄いんだろうなー。できれば束感というか厚みが欲しいw

奥行きを活用するには:

高さを上げる段(有料)が使えれば、もっと奥行きの活用とか、配置バリエもいろいろできるかなぁ。と思ったこともありましたが。

(段差なくても、毛氈をもう1枚、奥へひけば奥行きを広く使うことはできるんですけども、自前のを追加として持っていくことはしないのかな。可能であればあれも活用したいところ)

手持ちで楽器がいける尺三絃は、椅子を使って後列に入れるのも手。(前述の昔の配置の図の感じですね)

奥側・椅子配置のパートは、配置が奥でも楽器=音源の位置が上がるので、音が通りやすく、立体的になります。端っこだと響きにくい感じがあるときも、これなら大丈夫。大きな音を出そうと頑張らなくていい。

人数多いときはもちろん、少ないときも、個人的にはオススメしたいです。

(部室での練習も、あまり幅が広くならない方がやりやすいはず)

デメリット。

最後列から全体への合図が出せない点と、椅子を用意する舞台さんがちょっと大変かな?

(横広がりになると、写真を撮りにくいというのもありますね…全体写真を撮るのが。カメラ担当からすると、中央へ集まっててほしいw)

*

あと、立体的になると、見た目の圧も変わるので、そこもメリットかな。

この逆の平面配置をその前曲で続けておくと、立体になったときのギャップの演出も出しやすい。

(多分、演奏会の流れとしては、すでに、少人数の時の立奏or座奏、という使い分けをしてるはずなんだけど、大合奏で座+立という組み合わせは、「圧」として、人数×立体的配置の掛け合わせ的なものが生まれると思う。お客さんが聴き疲れしていても、新鮮に映るはず)

(見た目の活用、お着物を着て華やかにするのも、見た目の「普段とのギャップ」を使うためでもあります、演出として。また正装できちんと!というココロの表し方としても、伝わるものがあります)

幕が開いたときのオドロキ、掴みってやつの一端は、「見た目」ですから。視覚効果。配置も、視覚効果として使えたらいいな。

✁-------

…とりあえず、今回はこんなところで。

また今度、個人的に面白いと思った配置の具体例について、書いてみたいかも。長くなったんで終わり。w

✂-----------

別の記事ですが、配置について関連する記事も置いておきます。

いいなと思ったら応援しよう!