ワインにおける亜硫酸の代替法-抗菌作用編

前回は亜硫酸の効果の1つである抗酸化作用についての代替法を見てきました。

今回は亜硫酸のもう1つの作用である抗菌作用についての代替案を見ていきたいと思います。

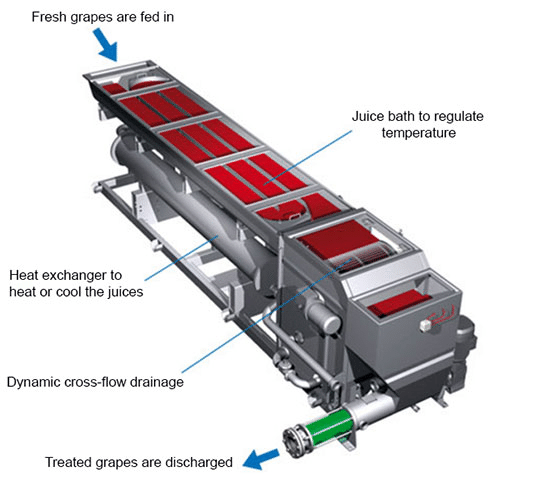

サーモヴィニフィケーション(Thermo Vinification)

サーモヴィニフィケーションという技術がある。

これは除梗破砕が終わった後の発酵前の果汁が70℃程度になるように下の図のような装置で10分ほど熱を加えるというものである。

ワインは基本的に日本酒とも違って加熱することがない上、加熱した場合に香りはどうなるのかと思う方もいると思うが、ブドウの果汁を熱することによる香りの損失というのはあまりないのだ。

というのも果汁の段階では、ワインの香りになるものはほとんど前駆体として存在しており、揮発性の高い香りとしては存在していないからである。

それはそうとこの技法の以下のような特徴がある。

・熱により酵素を失活し酸化を防ぐ(特にラッカーゼには亜硫酸が効かないのでこれが有効)

・非サッカロマイセス種の酵母が減少する。

・フェノール(特にアントシアニン)の抽出を促進する。

・ピラジン、ゲオスミンを揮発させる。

・ダイレクトにプレスができるためタンク容量の節約と労力削減。

しかし物事には常に裏側がある。

サーモヴィニフィケーションに関して言われているデメリットは以下のようなものである。

・加熱後すぐに20℃前後まで戻す必要がある。

・ペクチン分解酵素を失活するので自然清澄に難が出る。

・60℃まではラッカーゼによる酸化反応が促進されるので、加熱はなるべく短時間で行う必要がある。

・温度管理のできるタンクで比較的高い温度でしっかりと発酵を行えばフェノールは十分抽出できるため、過度の渋みの抽出をもたらし、ワインのバランスを崩すかもしれない。

・加熱後は微生物数が少なく、大気中などから取り込まれた種が瞬時に増える可能性があり、その場合乾燥酵母の接種に時間がかかる。

・200NTU(濁度の単位)前後まで下げないと、味わいに悪影響を及ぼす。

以上のような背景で昨今ではサーモヴィニフィケーションはあまり利用されていないと記されている。

しかし実際には果皮をダイレクトにプレスに持っていけるからタンクのキャパを上げることができ、さらには時間短縮、労働力の減少、対ピラジン、対ボトリティスのラッカーゼなんかには利用できる技術であることは間違いない。

また熱した果汁を真空状態にすることで抽出を促すFlash Détenteという技術もある。

こちらは若干高めの85℃前後で2-5分、その後急速に冷却する。

この方法はサーモヴィニフィケーションよりも短時間で処理することができ、より果実味の豊かなまろやかなワインができると言われている。

もちろんピラジンや抗微生物の側面でも用いることができる。

Flash Pastrization

こちらはサーモヴィニフィケーションと同じような原理だが、80℃で数十秒から2分程度といったかなりの短時間で殺菌する方法である。

これはワインのボトリング時に使われるもので、より抗菌という側面で利用可能な技術であると考えられる。

一方でこれは発酵後のワインに対して行う処理なので、香りを失うことを懸念する醸造家も多く、そういった人には好まれない。

DMDC

DMDCは二炭酸ジメチルという化合物であり、ワインだけでなく様々な飲み物で用いられている。

この化合物の特徴は添加後、すぐに二酸化炭素とメタノールに分解されるため味に比較的影響がでないところがポイントであり、ワインでは残糖があり再発酵のリスクや微生物汚染のリスクが高いようなもので主に使われる。

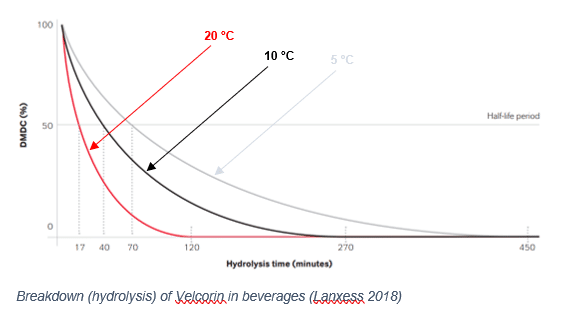

分解にかかる時間は温度依存であり、下のグラフでは20℃で、2時間ほどで分解されるとされており、この分解を促進しないときちんと機能しないことから、温度は20-25℃が推奨されている。

この添加物はOIVでは200mg/Lまで添加が認められているが、100mg/L程度でしっかりと機能する場合もあれば、200mg/Lまで添加しても足りない場合もある。

ただDMDCはワインより比重が重いのでしっかりと混ぜることが必要となり、混ぜなかった場合ワインの上層で効果が見られないことがあるので、そこは事前に知っておく必要がある。

そのため混ぜる、温度管理を適切にするという点では、しばしば以下のような機械をボトリングラインに導入することが多い。

またこの分解前の添加物(DMDC)自体は毒性があるため取り扱いには十分に注意しなければいけない。

ソルビン酸

ソルビン酸は短鎖の不飽和脂肪酸だ。

これは主にソルビン酸カリウムとして用いられ、全分子量の74%にあたる部分がソルビン酸として機能する。

ソルビン酸の利用は主に残糖があるようなワインで見られ、酵母の再発酵を防ぐ役割がある。

しかしこの化合物を扱う上でいくつか知っておかなければならないことがある。

まずこの化合物を乳酸菌と一緒にしてはならない。

乳酸菌存在下でこの化合物を添加してしまうと、代謝されゼラニウム香の原因となる。

このゼラニウム香はオフフレーバーの一種なので、醸造上の欠陥とみなされるだろう。

また発酵前果汁の非サッカロマイセス種の一部を抑制するにはかなりの添加量を擁する場合がある(Schizosaccharomyces pombeなど)。

特にこれは酵母一種ではあるもののブレットには効かない。

こういったことを考えるとこの添加はSO2に代用できるほどのものではないが、一方で早飲みの甘口ワインなんかではよく使われる化合物でもある。

使用する際には目的を明確に、マイナス面がでないかというのを注意深く意識したい添加物の1つだ。

キトサン

キトサンはキチンという甲殻類によく見られる化合物の脱アセチル化によって得られる化合物だ。

そしてワインの現場ではAspergillus nigerというクロコウジカビから取れたものが主に使われている。

実はキトサンに関しては酢酸菌の時に一度紹介している。

前回紹介した実験での表はキトサンを用いることで熟成中のアルコールの酸化が防げた、つまり酢酸菌の代謝が防げたという結果のものだった。

この論文ではその原因を金属イオンのキャッチというところで言及していたが、違う論文ではキトサンがダイレクトに微生物の細胞膜に影響しているのではないかともいわれている。

実際にはこちらの説の方が一般的なようで、グラム陽性とグラム陰性の微生物では違う機構で生存を阻害する。

また実はそれ以外にも利用法があり、重金属イオンやオクラトキシンAといったダイレクトに体に悪影響のある化合物を取り去る役割がある。

そして用途に応じてEUでは添加に制限がかけられており、対微生物には10g/HLが上限とされているが、その範囲で効果が得られる場合とそこまで効果がでないことがあるようだ。

一方で効果があった場合でも、一時的に微生物の菌数を減らせるだけであり、その後のワインの扱いによっては再度微生物汚染を引き起こす場合がある。

リゾチーム(Lysozyme)

リゾチームは対乳酸菌に用いられる添加物である。

これは細菌の細胞壁にある多糖類を加水分解する酵素であるが、グラム陽性菌に特に有効であるとされている。

グラム陽性菌は醸造でいえば乳酸菌にあたり、有効性としては少し劣るグラム陰性菌には酢酸菌が該当する。

また酵母に対してはこの添加物は効果を持たない。

つまりこの添加物はMLFを避けたいときに使うべきものである。

それは例えば発酵前果汁や発酵後の白ワインがそれに当たるだろう。

昨今ではコイノキュレーションという形で発酵とMLFを同時的に行う方法も少しずつ普及してきたが、かつては糖がある状態で乳酸菌が繁殖すると揮発酸の濃度が上がると言われていたので、コイノキュレーションは避けるべきものとされていた。

実際に揮発酸の量は増えるだろうが、閾値より低いならそこまで問題にならず、恐らくコイノキュレーションが可能になったのも乾燥の乳酸菌が普及し、改良が加えられてきたからであろう。

また乳酸菌を播種したい場合の播種前の自然発生を防ぐのにも使える。

しかし一度繁殖してしまった後だと乳酸菌でもリゾチームでは防ぐことができなくなるので、使用する場合は事前に計画し手置く必要がある。

添加上限は500mg/Lで250-500mg/Lほどが添加量の目安と言われている。

またこの酵素は高pH下で機能が上がるので、いい意味でSO2と住み分けができていると言えるだろう。

この一文の意味が分からなかった人は亜硫酸の基本の部分にも目を通して頂ければと思う。

バクテリオシン(Bacteriocin)

バクテリオシンは添加物として認められているものではないが、ワイン中に見られる物質で、乳酸菌に関わるたんぱく質やペプチドの一部を指す。

バクテリオシンは抗菌活性をもった分子群の総称で、これは基本的に同種の細菌に作用する。

つまり乳酸菌のある種がバクテリオシンを産生すれば、そのバクテリオシンは主に他の乳酸菌に対して有効な抗菌物質になるということである。

競合を避けるための彼らの知恵だろう。

バクテリオシンもリゾチームと同様にグラム陽性菌にしか機能せず、酵母や酢酸菌といった微生物には作用しない。

またある研究ではワインから単離される乳酸菌ではLactobacillus plantarum種が持っている機能であるとし、それが作用するのはPediococcus種やOenococcus種ということになるだろう。

バクテリオシンの有効性がどれぐらいあるのかというのは定かではないが、現状の乾燥乳酸菌のカタログにはバクテリオシンという文字すらない。

そのためこれをワインの現場で実感することができるようになるのはしばらく先かもしれないが、そういう物質があるということは知っておいて損はないだろう。

濾過

濾過は物理的な手法で抗菌作用を持っていると言えるだろう。

例えば酢酸菌の稿で紹介したが、彼らは概ね1μmほどのサイズなので、0.45μmのフィルターにかければ酢酸菌は一時的に取り除くことができるとされている。

また酵母はもっとサイズが大きい。

例えばブレットであれば5-7μmだとされているし、それであればもっと目のサイズが粗いフィルターでも取り除けるということになる。

ただ濾過は即時的な手法であるので、添加物と比べるとその後の管理次第では簡単に汚染されてしまう恐れがある。

例えば濾過器自体、その前後のポンプなどの洗浄が十分でないと、微生物という観点での効果は期待できない。

また仮にそれらの洗浄が十分であっても、ワイナリーの環境によっては簡単に再汚染されるだろう。

そのためこれも亜硫酸や他の添加物のサポートとしての活用が基本となる。

もちろん微生物的な観点でなければタンパク質や澱といったものは取り除くことができるので無意味なわけじゃない。

そういった濾過に関してはまた随時調べていきたいと思うので、しばし待っていただければと思う。

未来の技術

UV/HHP(紫外線、高圧水など)

UVはご存知の通りウルトラバイオレット、紫外線だ。

これは照射することでDNAに変異を起こし繁殖を防ぐことができる。

またグラム陰性菌に一番効き、酵母やグラム陽性菌にも効くとされており便利ではあるが、未だワインの化学組成や味への影響というのは解明されていない。

特にワインは光照射では劣化すると言われている点からも慎重に議論が進められているのだろう。

HHPは高水圧処理のことで、これは前回酢酸菌のときにも少し触れた。

自分自身いまいちイメージが掴めないので、もしよかったら動画を参照してほしい。

これをワインに利用する絵が見えてこないが、モノはわかると思う。

その他にも超音波やマイクロ波など様々なものが研究されている。

これらの技術が全てワインにとって効果的かどうかというのはまだわからない。

しかしもしこれらが利用可能になったときにワイン造りがどういった方向に向かっていくのかというのは私も気になるところである。

総括/まとめ

今回の一連の記事は亜硫酸とその低添加に関するものであった。

亜硫酸自体を添加することは体にいいか悪いか以前に、添加することでワインの質が変わり得るということが前提にある。

つまり亜硫酸の添加を減らすということはある意味、亜硫酸の香りと味わいを極力減らすということでもあるのだ。

しかし今回の記事では具体的にどうしたらいいかというところまでは言及できておらず、どちらかというと手法を紹介するにとどまっている。

さらにこれらですべての抗酸化、抗菌に関しての添加物や技術を取り上げたということもないだろう。

一方で、今後亜硫酸添加を減らしていきたいと思っている人に対して大まかな方向性は示せたのではないかと思っている。

こういった技術や他の添加物の上に減亜硫酸ワインが可能になっているということを理解した上で、こういった選択肢からどれを積極的に用いていくか、調べていくかということを考えながらこれからのワイン造りを行っていく必要があるだろう。

抗酸化の方と合わせて参考資料一覧です。

論文、書籍、インターネットのページと色々ありますが、気になる方はチェックしてみてください。該当箇所の質問にも個別対応します。

・https://www.vintessential.com.au/acetaldehyde-how-to-limit-its-formation-during-fermentation/

・https://www.wineland.co.za/new-findings-regarding-ascorbic-acid-in-wine/

・https://www.perapellenc.com/english/thermovinification-gulfstream.asp

・Managing wine quality: oenology and wine quality

・Alternative Methods to SO2 for Microbiological Stabilization of Wine

・Effect of the addition of β-glucanases and commercial yeast preparations on the chemical and sensorial characteristics of traditional sparkling wine

・Must Hyperoxidation: A Review

・Bacteriocin production by lactic acid bacteria isolated from Rioja red wines

・Reduce SO2 in wines: a challenge that we can win(授業資料)

質問や意見は、コメントまたはTwitter (@WinoteYoshi)までよろしくお願いします。

いいなと思ったら応援しよう!