「戦争画論争」から見えるもの①プロローグ・母国を追われた藤田嗣治~戦争画よ!教室でよみがえれ⑭

戦時中に描かれた日本の「戦争画」はその出自のため未だに「のけ者」扱いされ、その価値を語ることを憚られている。ならば、歴史教育の場から私が語ろうではないか。じつは「戦争画」は〝戦争〟を学ぶための教材の宝庫なのである。これは教室から「戦争画」をよみがえらせる取り組みである。

目次

(1)戦争画とは何か?

(2)わたしが戦争画を語るわけ

(3)戦争画の鑑賞法

(4)戦争画を使った「戦争」の授業案

(5)「戦争画論争」から見えるもの

(6)戦争画による「戦争」の教材研究

(7)藤田嗣治とレオナール・フジタ

(5)「戦争画論争」から見えるもの①ープロローグ・母国を追われた藤田嗣治

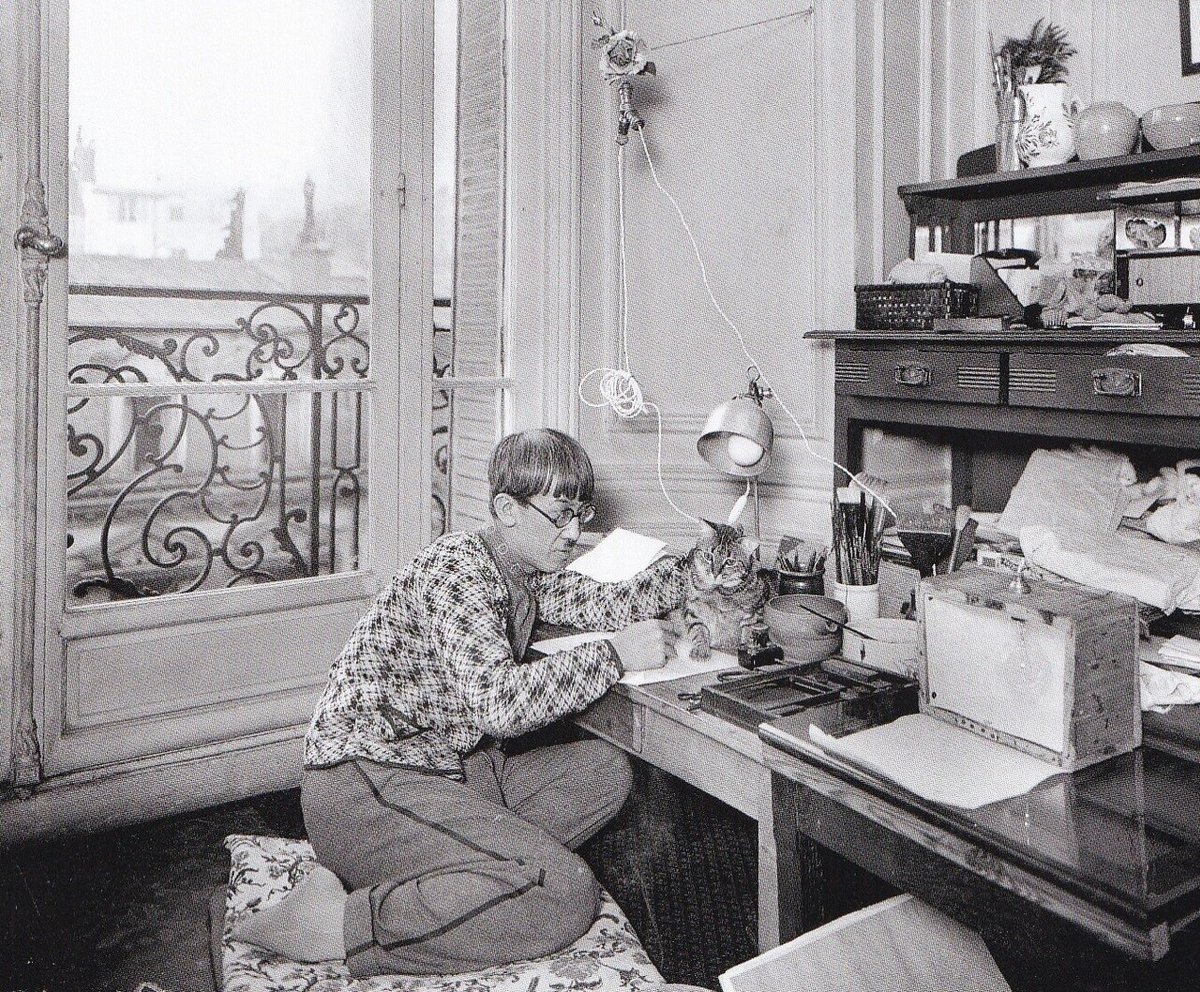

上記タイトルの連載を始めるにあたって、まずはこの人の名前を覚えてもらいたい。美術に関心のある人なら一度は聞いたことのある名前である。

藤田嗣治又の名をレオナール・フジタ。

第一次世界大戦前にパリへと渡り、その美しい「乳白色」の表現でヨーロッパで絶賛を浴びた日本の画家である。芸術の都パリで成功を収め、国際的にその名を知られるようになった日本で最初の画家と言っても過言ではない。

「ピカソが二○世紀を代表する画家としたら、藤田嗣治も二○世紀を代表する画家のひとりという評価を得てもよいのではないか。またピカソがスペインにとって誇りある国民的画家としたら、藤田も日本にとって誇りある国民的画家であるといえるのではないだろうか」(矢内みどり『藤田嗣治とは誰か 手紙と作品から読み解く美の闘争史』求龍堂p235)

藤田の生い立ちとパリ時代、彼の代表作やその特徴、美術の世界に残した業績についてシロウトの私がここで解説する力量はない。以下の手に取りやすい文献をぜひ読んでいただければと思う。

①矢内みどり『藤田嗣治とは誰か 手紙と作品から読み解く美の闘争史』(求龍堂 2015年)

②布施英利『藤田嗣治がわかれば絵画がわかる』(NHK出版新書 2018年)

③林洋子監修『アート・ビギナーズ・コレクション もっと知りたい藤田嗣治 生涯と作品』(東京美術 2013年)

④近藤史人『藤田嗣治「異邦人」の生涯』(講談社 2002年)

以下、ここでは私が「戦争画論争」と名付けた論争に関わる点についてのみふれることにする。戦後に藤田がどんなに酷い「仕打ち」を受けたのか?その概要を知ってからこの後に連載する「論争」の経過を読んでもらいたいのである。

終戦から60年経った平成17(2005)年にNHKスペシャル「空白の自伝・藤田嗣治」が放映された。このときの総括プロデューサーが近藤史人氏(上記文献④の著者)だった。近藤氏によれば、番組の制作のために存命であったフランス在住の君代夫人(5番目の妻)と面会したのだが、それは波乱の面会だったという。

「最初から、一方的に日本への恨みを聞かされる場となった。日本の画壇での不当に低い評価、絵の購入に訪れる日本の画商の傲慢さ、美術ジャーナリストたちがまき散らした「嘘」。不満は多岐にわたったが、彼女が最も怒りを感じているのは、日本人には藤田の実像が伝わっていないということだった」(上記③p11)

じつは、この怒りをぶちまける君代夫人の言葉に藤田の受けた酷い「仕打ち」が言い尽くされている。

酷い「仕打ち」はすべて藤田と戦争画に関することだ。「美術ジャーナリストたちがまき散らした「嘘」」こそがその代表だが、不当に低い評価も日本人画商の傲慢さもおそらくはここに関係しているのは間違いない。

結論のみを書けば、藤田は戦後にできた日本美術会が作成した戦犯リストに「最も活発に積極的に軍に協力した」「軍国主義的言論をもって活躍した」「軍国主義運動の大きな力」と指摘された。そして、当時のほとんどの画家たちが藤田と同じように戦争画を描いたにもかかわらず、日本美術界はすべての責任を藤田一人に押しつけて日本から追放したのである。

1949年、藤田はアメリカへと渡る。だがここでも同じ同胞の日本人から疎外され、第二の故郷・フランスへと移住する。フランスへと移住した藤田は1955年に68歳であえて日本国籍を抹消してフランスへと帰化し、その4年後にはカトリックの洗礼を受けた。

あれだけ手ひどく裏切られ、憎んでいるはずなのに、フランスでの藤田の生活は日本そのものだった。浪曲「森の石松」が好きで、3月3日には雛人形を飾り、桜の葉を摘んできて桜餅を作った楽しんでいた。1957年にフランス政府からレジオン・ドヌール勲章を贈られているが、彼はその勲章を日本人形に縫いつけていたという。

冒頭に紹介した矢内みどり氏は藤田の最期についてこういって言っている。

「藤田の最期は、まるで日本にいるが如く、多くの日本の人たちによって看取られたのである。藤田が最後まで大切にしていた人たちは日本人であり、大切にしていた国は日本であったと思う」(同上p237)

純粋に日本を愛していた一人の日本人を、一人のアーティストをわが祖国は手ひどく苛め抜いたのである。この事実を日本人と日本美術界は忘れてはならない。